Enzyklopädie, Glossar und Informationen zu Wasserquellen

| Begriff | Definition |

|---|---|

| Biologische Abwasserreinigung | In der biologischen Abwasserreinigung bauen Mikroorganismen die gelösten organischen Schmutzstoffe ab |

| Biologische Durchgängigkeit | Die Durchgängigkeit an Fließgewässern hat eine biologische und eine hydromorphologische Komponente. Die von Natur aus vernetzten Lebensräume der Fließgewässer ermöglichen die Wanderung von Fischen und anderen Gewässerorganismen zu ihren ortsspezifischen Habitaten sowie den Transport von Feststoffen. Maßnahmen zur Verbesserung bzw. Gewährleistung der durch Querbauten und Wehren gestörten, vor allem flussaufwärts gerichteten biologischen Durchgängigkeit sind u.a. der Umbau von Wehren in Sohlrampen und Schaffung naturnaher Umgehungsgewässer als Fischaufstiegsrampen. |

| Biologischer Test (Hydrologie) | Methode zur Prüfung toxischer Wirkungen des Wassers mit Hilfe lebender Organismen.

|

| Bitterquelle | veraltete Bezeichnung für magnesiumsulfathaltige Quellen, heute zumeist unter Heilquellen geführt |

| Bitterquelle | Veraltete Bezeichnung für Magnesiumsulfat haltige Quellen, heute allgemein als Heilquelle bekannt. |

| Bitterwasser | Bitterwasser enthalten unter anderem Bittersalz, Glaubersalz und schwefelsaure Kalkerde. Als Bittersalz versteht man ein Magnesiumsulfat, welches aus Magnesium und Schwefelsäure besteht. In der Natur kommt es als Kieserit in Mineralquellen vor. Es ist farb- und geruchlos, hat aber einen charakteristisch bitteren Geschmack. In der Humanmedizin wird es als Abführmittel eingesetzt. |

| Blindsee |

Ein Blindsee ist ein See, der über keinen oberirdischen, natürlichen Abfluss verfügt, sondern dessen Zuflüsse unterirdisch abfließen. Ein Beispiel kann ein Karstsee sein.

https://de.wikipedia.org/wiki/Blindsee_(Gew%C3%A4sser)

|

| Blindtal | ein allseitig geschlossenes Talbecken in einer Karstlandschaft, das über keinen Ausgang verfügt. Es entsteht durch einen Bach oder Fluss, der sich immer weiter in das Gestein eingräbt, das Tal aber dann nicht oberirdisch verlässt, sondern in einem Ponor oder einer Höhle am Gegenhang in den Untergrund verschwindet. |

| Bodden | Buchtartige Küstengewässer der südlichen Ostsee nacheiszeitlichen Ursprungs (überflutete Grundmoränenlandschaft). Spätere Lagunenbildung infolge Abschnürung vom Meer durch abgelagerte Sedimente (Küstenausgleich).

|

| Bodenfeuchte | Ein Boden ist wassergesättigt, wenn der gesamte Porenraum des Bodens von Wasser ausgefüllt ist. Ein Teil dieses Wassers wird als Sickerwasser in tiefere Zonen verlagert, während ein anderer Anteil des Bodenwassers gegen die Schwerkraft gehalten wird: das sogenannte Haftwasser - es bildet die eigentliche Bodenfeuchte.

https://www.enzyklo.de/Begriff/Bodenfeuchte

|

| Bodenreinigende Bewässerung | Zufuhr von Wasser, um pflanzenschädigende Stoffe im Boden aufzulösen und auszuwaschen sowie tierische Schädlinge zu bekämpfen |

| Bombierung | Querneigung einer befestigten Schotterfahrbahn in beide Richtungen zur schadlosen Abfuhr von Oberflächen- und Niederschlagswasser |

| Brack (Brake, Bracke, vorm. Braacke) | Als Brack wird eine tiefe Auskolkung bezeichnet, die durch einen Deichbruch infolge einer Sturmflut entstanden ist.

https://de.wikipedia.org/wiki/Brack

|

| Brackwasser | Begriff, der sich aus durch Grund- und Regenwasser ausgesüßtes Wasser eines Bracks herleitet. Er wird allgemein für ein Gemisch aus Salz- und Süßwasser benutzt, z.B. im Tidebereich von Flüssen. Als Lehnwort aus dem Niederdeutschen ist er in verschiedene Sprachen eingegangen (englich: brackish water). |

| Brauchwasser | Bei Betriebswasser, auch Brauch- oder Nutzwasser, handelt es sich um Wasser, welches der spezifischen Anwendung in Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft dient. Es sollte hygienisch unbedenklich sein, besitzt aber keine Trinkwasserqualität. In jedem Fall muss es den technologischen Anforderungen des jeweiligen Prozesses genügen. Beispielsweise muss Kühlwasser so beschaffen sein, dass die Kühlaggregate sich nicht mit Algen oder Kalk zusetzen. Teilweise muss das Wasser sehr weit aufgereinigt werden (z. B. vollentsalztes Wasser für den Betrieb von Dampfturbinen). In einem Wohngebäude wird das Warmwasser häufig als Brauchwasser, Kaltwasser als Trinkwasser bezeichnet. Zwar müssen beide den Vorgaben der Trinkwasserverordnung entsprechen. Das bei erhöhter Temperatur zirkulierende Warmwasser in Gebäuden reichert sich aber deutlich mehr mit Schwermetallen und sonstigen Schadstoffen aus den Sanitärinstallationen sowie mit Mikroorganismen an.

https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Nutzwasser https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/b/brauchwasser.html

|

| Bröller | Bröller ist die schwäbische Bezeichnung für eine periodisch schüttende Quelle. Eine solche wird auch als intermittierende Quelle oder Hungerbrunnen bezeichnet. Dieses Phänomen kommt zumeist in Karst vor.

|

| Bruch | Feuchtgebiet, regional auch Broich (rheinländisch), Brook oder Brok (beide niederdeutsch)

|

| Bruchwald | Permanent nasser, örtlich überstauter, langfristig gefluteter, sumpfiger Wald.

|

| Bründl | Bründl oder Brünnl sind im österreichischen und süddeutschen Sprachgebrauch kleine gefasste Quellen. Insbesondere werden aber viele der Heiligen Quellen an (ehemaligen) Wallfahrtsstätten als Bründl oder Brünnl bezeichnet. |

| Brunnen | Bauwerke, bei denen Trinkwasser aus einem Grundwasserleiter hochgepumpt und so auf künstliche Weise erzeugt wird. Hierbei kommen verschiedene Pumpenarten zum Einsatz, früher Handpumpen, heute meist elektrische Tauch- und Saugpumpen. Ebenso sind andere mechanische Einrichtungen wie Brunneneimer oder Wasserkünste zur Wasserförderung verbreitet.

https://de.wikipedia.org/wiki/Brunnen#Ziehbrunnen

|

| Brunnenhalterung | Unter Brunnenalterung werden alle jene Vorgänge verstanden, die im Laufe einer mehr oder weniger langen Betriebszeit zu einer Minderung der Brunnenleistung führen und/ oder die zu einer Gefährdung der Brunnenstandsicherheit und in Extremfällen zum Zusammenbruch des Brunnens führen können. Bei der Brunnenalterung spielen neben der Verockerung und Versinterung, die Versandung, die Korrosion und die Verschleimung eine große Rolle. Korrosionserscheinungen treten vor allem bei ungeschützten metallischen Filter- und Vollrohren auf. Sie werden entscheidend beeinflusst durch den Chemismus des zu fördernden Wassers und können durch Beschichtung der Rohre reduziert werden. Ein Aspekt der in jüngerer Zeit mehr ins Bewusstsein rückt sind materialaggressive Biofilme (Biofouling) als Schadensursache. Die Effizienz der Anlage nimmt jedoch auch bei Ausfällungen im Bereich der Brunnenfilter ab, da dann der benötigte Druck erhöht werden muss, um die Fließrate aufrecht zu erhalten. Aus den Inhaltsstoffen des Wassers, des pH-Wertes, der Temperatur und dem Redoxpotential können mit Hilfe gängiger Computerprogramme vorab Rückschlüsse auf die Versinterungsgefahr der Brunnen sowie auf die Korrosionsgefahr für Werkstoffe gezogen werden.

https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/b/brunnenalterung.html

|

| Brunnenhaus | Ist eine Quellfassung aufwändig gestaltet und durch ein Dach oder sonstige Konstruktionen geschützt, spricht man traditionell von einem Brunnenhaus. Unterirdische Brunnenhäuser erkennt man häufig an ihrem Entlüftungshut. |

| Brunnenmeister | Historische Berufsbezeichnung für einen bestellten und geschworenen Werkmeister, der die Aufsicht über öffentliche Brunnen, Wasserleitungen und Wasserkünste einer Stadt oder eines Ortes hatte. Er trug die Verantwortung der Trinkwasserversorgung der dort lebenden Bevölkerung. Wird landläufig auch Brunnenfeger oder Brunnengräber bezeichnet. Nicht zu verwechseln mit Röhrmeister oder Kunstmeister.

https://de.wikipedia.org/wiki/Brunnenmeister_(historischer_Beruf)

|

| Brunnenstube | Früher zumeist in Naturstein errichtete Umfassung einer Quelle um ihr Wasser der Nutzung (zumeist als Trinkwasser) zugänglich zu machen. Quellfassungen (auch Brunnenstuben genannt) verhindern, dass Oberflächenwasser einfließt und können über der Erde oder unterirdisch erreichtet sein. Bei geschlossenen Quellfassungen spricht man von einem Brunnenhaus. |

| Buckelwiese | Durch oberflächliche Verkarstung entstandene geomorphologische Besonderheit des alpinen Raumes, bestehend aus unzähligen, nebeneinander liegenden, grasbewachsenen Hügeln von 50 bis 100 Zentimeter Höhe. Die meisten Buckelwiesen befinden sich in den größeren Tälern der Kalkalpen, wo sie sich auf kalkreichen, eiszeitlichen Moränen- und Schotter-Ablagerungen sowie auf Karbonatgesteinen mit geringmächtiger Überdeckung entwickelten. Als Entstehungsalter kommt also frühestens das Ende der letzten Eiszeit nach dem Abschmelzen der großen Gletscher in Betracht. Von manchen Buckelwiesen weiß man, dass sie nur wenige hundert bis eintausend Jahre alt sind. Wichtig für die Entstehung ist neben dem geeigneten, kalkreichen Untergrund das Vorhandensein eines primären Reliefs aus sanften Buckeln und Mulden. Möglicherweise entstand dieses durch Bewegungen in Permafrostböden oder in Waldgebieten durch Windwurf. Durch verstärkt in den Mulden versickerndes Regen- und Schneeschmelz-Wasser greift dort die Verwitterung tiefer ein. Der dabei aus dem Untergrund gelöste Kalk wird abgeführt, die Mulden sinken immer weiter ein und das Relief verstärkt sich. So reicht unter Umständen auch das bloße Vorhandensein eines Waldbewuchses aus, da unter den Bäumen weniger Niederschläge (vor allem Schnee im Winter) fallen als zwischen ihnen und daher unterschiedlich viel Material gelöst werden kann. Allein in den letzten 100 Jahren ist die Gesamtfläche an Buckelwiesen in Bayern durch menschliche Eingriffe von 63.000 auf 1.200 Hektar gesunken.

https://de.wikipedia.org/wiki/Buckelwiesen https://www.lfu.bayern.de/geologie/bayerns_schoenste_geotope/68/index.htm

|

| Buhne | Bauwerk, vom Ufer eines Flusses aus quer zur Strömung errichtet.

|

| Burgbrunnen | Ein Burgbrunnen oder Festungsbrunnen war oftmals der sowohl hinsichtlich der Erbauungszeit als auch der Errichtungskosten aufwändigste Bauabschnitt einer Burganlage oder Festung. Sein Bau konnte zum Teil mehrere Jahrzehnte dauern. Der Brunnen diente – neben Zisternen – sowohl in friedlichen Zeiten als auch in Belagerungsfällen der Burgbesatzung und gegebenenfalls auch der dort in Kriegszeiten Schutz suchenden Zivilbevölkerung als sichere Trinkwasserquelle. Sie konnte auch im Belagerungsfall nicht „von außen“ vergiftet werden (Brunnenvergiftungen; zum Beispiel waren verwesende Kadaver im Mittelalter ein oft angewandtes Mittel, um eine Burgbesatzung zur Aufgabe zu zwingen). Je nach Höhe der Burg über dem Grundwasserstand war, insbesondere bei Höhenburgen, oft ein beträchtlicher Höhenunterschied zu überwinden, um zur nächsten ausreichend wasserführenden geologischen Schicht zu gelangen. Außerdem trat beim Brunnenbau das Problem auf, die den Brunnen von Hand in den Felsen vortreibenden Arbeiter mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen. |

| Butten | Butten oder Bottiche waren hölzerne, im Gegensatz zu Fässern offene und zumeist ovale Gefäße, die man früher zum Transport nutzte. Den Begriff Zuber verwendete man hingegen zumeist für Gefäße, in denen Flüssigkeiten verwahrt wurden. Hergestellt wurden sie von Böttchern bzw. von Fassbindern, die eigene Zünfte bildeten. Butten konnten entweder mit einer Stange von zwei Personen getragen werden oder mit Schultergurten von einer. Heute findet man Butten noch bei der Weinlese, wo sie auch als Hotten bezeichnet werden. Früher wurden sie vor allem zum Wassertransport eingesetzt oder von Bergbauern, um das Heu ins Tal zu tragen. |

| Caldera | Einsturzkrater über einer oberflächennahen und entleerten Magmakammer. |

| Canyon |  Canyons sind Sonderformen der Kerbtäler, welche durch die Gesteinsstruktur bestimmt sind und fallen durch ihr markantes Treppenprofil auf. Talboden und Gerinnebett sind hier oft identisch. Der Fluss schneidet sich bei der Formung in wechselnd widerstandsfähige Gesteinsschichten ein. Dies führt dazu, dass bei widerständigen Gesteinen steile und bei wenig resistenten Gesteinen flache Hangabschnitte zu finden sind. |

| Chemische Wassereigenschaften | Unter den chemischen Wassereigenschaften versteht man Sauerstoffgehalt, SBV-Wert, pH-Wert, Nährstoff- und Salzgehalt. |

| Chiemsee | Der Chiemsee [ˈkiːmzeː], auch Bayerisches Meer genannt, ist mit einer Fläche von 79,9 km² der größte See in Bayern und nach dem Bodensee und der Müritz der drittgrößte See in Deutschland, allerdings hat der ebenfalls in Bayern liegende Starnberger See ein um die Hälfte größeres Wasservolumen. Der Chiemsee enthält 2,048 km³ Wasser und hat eine 63,96 km lange Uferlinie; zusammen mit der Uferlänge der Inseln sind es 83 km. Das Einzugsgebiet umfasst 1.398,56 km², davon liegen 605 km² in Bayern. Seine Inseln sind die Herreninsel (238 ha), die Fraueninsel (15,5 ha) und die Krautinsel (3,5 ha), die zusammen die Gemeinde Chiemsee im Landkreis Rosenheim bilden, sowie die gemeindefreie Insel Schalch (22 m²). Der Chiemsee zählt zum gleichnamigen gemeindefreien Gebiet Chiemsee im Landkreis Traunstein. |

| Chlor | Chlor ist ein grüngelbes, giftiges und ätzendes Element aus der Stoffgruppe der Halogene. Oftmals wird es als Chlorverbindungen (z.B. Chlorkalk) zur Entkeimung von Trink- und Brauchwasser verwendet. |

| Chloridquelle | Chlorid Quellen schütten heißes oder kochendes Wasser mit hoher Mineralisation aus. Sie sind alkalisch mit hohen Anteilen an Chloriden und Silikaten. Alle Geysire und Sinterterrassen sind von diesem Typ. |

| Cold Seep | Cold seeps, Cold vents, kalte Quellen oder kalte Sickerstellen sind Quellen im Meer, bei denen „kaltes“ Wasser (nicht erwärmt) aus dem Untergrund hervortritt. Demgegenüber kann bei den ebenfalls am Meeresgrund beobachteten hydrothermalen Quellen, darunter den Schwarzen Rauchern, bis zu 400 °C heißes Quellwasser gemessen werden.

https://de.wikipedia.org/wiki/Cold_Seep

|

| Dachsteinkalk | Der Dachsteinkalk ist eine karbonatische Schichtenfolge, die vor allem in den Nördlichen Kalkalpen sowie den östlichen Südalpen (Julische Alpen) vorkommt.

https://de.unionpedia.org/Dachsteinkalk

|

| Deich | Künstlich angelegter Damm an Meeresküsten und Flüssen, der dem Schutz des Hinterlandes vor Überflutung bei Hochwasser z.B. infolge einer Sturmflut dient. Zudem wurden Deiche an der Nordseeküste seit Jahrhunderten zur Landgewinnung errichtet. Die entstandenen Gebiete werden als Koog, Polder oder Groden bezeichnet. Ihre Böden sind die Marschen (z.B. Dithmarschen, Elbmarschen). Das ökologische Umdenken weiter Bevölkerungsschichten hat zum Einstellen derartiger Maßnahmen geführt. |

| Deichbau | Errichtung von Dämmen entlang von Küsten und Flüssen als wasserbauliche Schutzanlagen. |

| Deife ria die | |

| Demineralisiertes Wasser | Demineralisiertes Wasser, auch als deionisiertes Wasser, vollentsalztes Wasser (VE-Wasser) oder Deionat bezeichnet, ist Wasser (H2O) ohne die im normalen Quell- und Leitungswasser vorkommenden Salze, die als Anionen und Kationen gelöst sind. Es kommt vor allem in technischen Anwendungen als Betriebsstoff zum Einsatz (beispielsweise als Wärmeträger im Kühlmittelkreislauf eines Kraftwerks), wird aber auch in der Chemie und der Biologie als Lösungs- und manchmal auch als Reinigungsmittel verwendet. Bestimmte Verfahren oder Anwendungen erfordern sogenanntes Reinstwasser, wo bestimmte und hohe Spezifikationen für die Reinheit eingehalten werden müssen. Demineralisiertes Wasser wird durch Ionenaustausch aus Trinkwasser gewonnen. Eine andere Methode ist die Gewinnung aus Brauchwasser durch vorgeschaltete Umkehrosmose mit einer nachgeschalteten Restentsalzung über einen Mischbettfilter.[1] Als Rohwasser wird bei kleineren Mengen Leitungswasser und bei größeren Mengen für industriellen Bedarf auch Oberflächen- oder Brunnenwasser verwendet. Es kommt, wenn es zusätzlich noch sterilisiert wurde, als destillatgleiches Wasser in den Handel.

https://my-greenday.de/91654/1/demineralisiertes-wasser.html

|

| Detritus | In der Geologie bezeichnet dieser Begriff lockere mineralische Substanzen (Gesteinsschutt), die durch Erosion an anderer Stelle als ihrem Ursprungsort abgelagert werden (detritisches Sediment). In der Hydrologie und der Bodenkunde bezeichnet er zerfallendes organisches Material. (Lat. detritus "Abrieb")

https://de.wikipedia.org/wiki/Detritus_(Geologie) |

| Dinarischer Karst | An der montenegrinischen Küste ist das überflutete Karst-Trockental der Bucht von Kotor über 1000 m in die Hochkarstzone eingeschnitten. Im Orjen-Gebirge ist trotz des Extremkarstes eine Wolkenwaldstufe mit dichten Tannen-Buchenwäldern sowie subalpinen Schlangenhaut-Kieferwäldern auf Standorten des Glaziokarstes ausgebildet. Selbst das vereinzelte Auftreten des an die Wasserversorgung anspruchsvollen Griechischem Ahorns wird in glazialen Karren durch Schneeretension ermöglicht. Dinarischer Karst oder „Dolinenkarst“ ist Typform des mediterranen Karstes, der durch Dolinenreichtum, Großpoljen und oberflächliche Wasserarmut gekennzeichnet ist. Er ist im mediterranen Becken verbreitet. Übergänge des Typs des Dinarischen Karstes erfolgen bei hohen Niederschlägen (per-humides Klima) zum Polygonalen Karst und bei hohen Niederschlägen und gleichzeitig hohen Temperaturen (subtropisch (per)-humid) zum Cockpit-Karst. Alle Hochgebirge des Dinarischen Karstes haben insbesondere Mindeleiszeit eine starke Vergletscherung erfahren. Die Schneegrenze sank hier auf unter 1200 m und geomorphologische Formen des Glaziokarstes, sowie glaziale- und glaziofluviale Sedimente nehmen große Bereiche ein. An den Stellen, wo sehr viele Dolinen auf sehr engem Raum auftreten und zum Teil nur schmale Rücken dazwischen stehen bleiben, spricht man von polygonalem Karst.

https://de.wikipedia.org/wiki/Karst https://de.wikipedia.org/wiki/Orjen

|

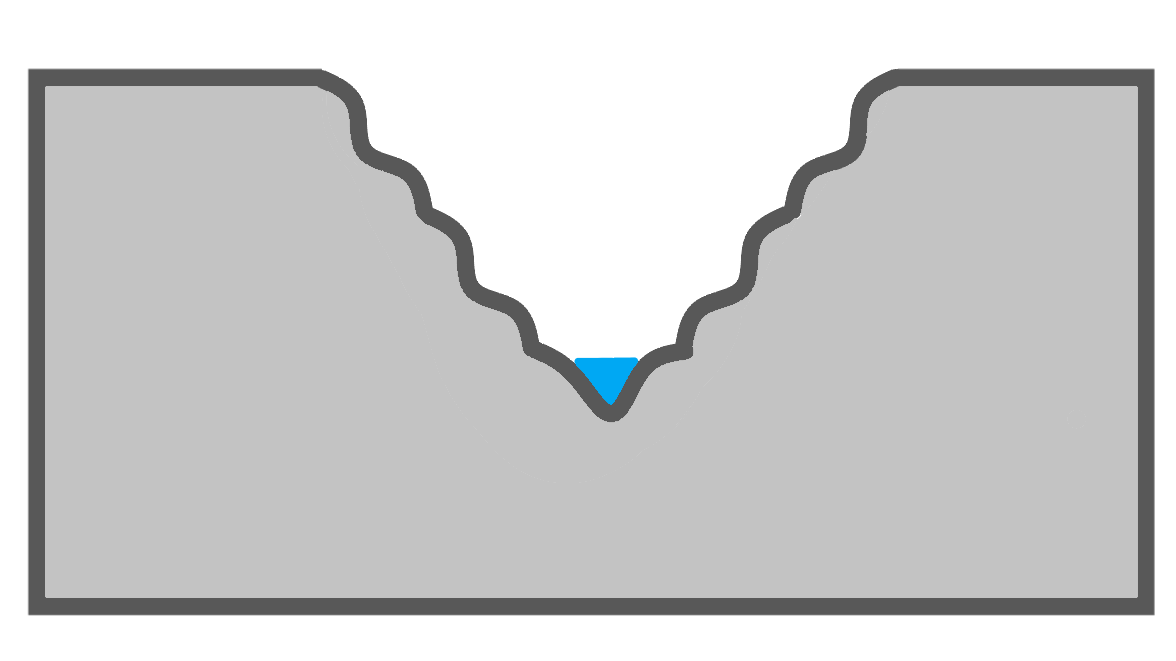

| Doline | Doline (engl. sink hole) bedeutet slowenisch Tal. Es sind dies trichterförmige Vertiefungen in Karst, welche durch Lösungsverwitterung von Kalk- und Salzgesteinen und vor allem an Gesteinsfugen und durch Einsturz entstandene Hohlräume gebildet haben. Man unterscheidet zwei Arten von Dolinen: Einsturzdolinen und Lösungsdolinen. Die Einsturzdoline, auch als Einsturzkessel oder Einsturztrichter bezeichnet, entsteht, wenn die Überdeckung großer Hohlräume bzw. Höhlen einbricht. Man spricht hier auch von einer Korrosionsdoline. Lösungsdolinen sind Dolinen, die von Oberflächengewässern entlang von Störungszonen lösungsverwittert wurden. Andere Namen für Lösungsdolinen sind Karren- oder Trichterdolinen, bzw. Karsttrichter. Im weiteren Sinne sind auch die großen Cenotes auf der mexikanischen Halbinsel Yukatan Dolinen. Es handelt sich um schachtartige Kalksteinlöcher in Karstgebieten, die nach Lösungsverwitterung des Kalkgesteins durch Einsturz von Höhlen entstanden und mit Süßwasser gefüllt sind.

|

| Dolinenfeld | Ein Gebiet mit gehäuftem Dolinenvorkommen, Bsp. Dolinenfeld bei Warching. Siehe Doline |

| Dolomit | Dolomit ist als Gestein weltweit verbreitet und tritt infolge seiner Entstehung oft mit Kalkstein vergesellschaftet auf. In Europa sind Dolomite in den geologisch jungen alpidischen Gebirgen sehr häufig zu finden. Neuere Untersuchungen zeigen, dass an der Entstehung von Dolomit Schwefelbakterien und Fäulinisprozesse beteiligt sein können. Als Dolomit werden Karbonat-Gesteine bezeichnet, die zu mindestens 90 Prozent aus dem Mineral Dolomit (chemische Formel CaMg(CO3)2 oder seltener CaCO3·MgCO3) bestehen. Bei geringeren Dolomitgehalten spricht man von dolomitischem Kalkstein. Die Farbe von Dolomitstein variiert von weiß über graugelb bis grüngrau. Dolomitgestein ist im Vergleich zum chemisch verwandten Kalkstein bei ähnlicher Struktur und Textur etwas härter und sehr viel spröder. Wie Kalksteine sind Dolomite auf frischen Bruchflächen oft grau, verwittern jedoch meist gelblich oder bräunlich. Ein erster Hinweis auf Dolomit im natürlichen Aufschluss ergibt sich aus einer eher splittrigen Felsoberfläche. Dieses Fehlen von glattgewaschenen Flächen ist ein Gegensatz zum Kalkstein. Im Gelände kann Dolomit zudem durch seine sehr langsam ablaufende Reaktion mit kalter verdünnter (10-prozentiger) Salzsäure von Kalkstein unterschieden werden: Bei Dolomit entwickeln sich nach dem Aufbringen der Salzsäure so gut wie keine Kohlendioxid-Bläschen, während die Säure bei Kalkstein kräftig braust. Durch die geringere Lösungsanfälligkeit gegenüber schwachen Säuren verkarstet Dolomitgestein in geringerem Maße und anders als Kalkstein.

https://google-info.de/338283/1/dolomit-gestein.html https://de.unionpedia.org/Dachsteinkalk https://de.wikipedia.org/wiki/Dolomit_(Gestein)

|

| Dolomitsand | Dolomitsand ist als Verwitterungsprodukt von Dolomit u.a. auf der schwäbischen Albhochfläche weit verbreitet. Er fand als Scheuer- und Fegesand Verwendung. Mit Pickel und Schaufel wurde in zahlreichen kleineren Sandgruben nach dem Sand gegraben so dass Gruben verschiedener Formen und Durchmesser entstanden. Ihre Tiefe betrug oftmals mehrere Meter. Nicht selten wurde einer "Sandader" auch unterirdisch nachgegangen. Wasser, das ein Bett aus Dolomitsand durchfließt, wird dabei besonders gut gefiltert und gereinigt.

https://www.tiefenhoehle.de/content/dolomitsand-und-gruben

|

| Donau-Auen | |

| Drainage | Als Drainage bezeichnet man Maßnahmen, die der Vernässung von landwirtschaftlich genutzten Flächen oder Bauwerken entgegenwirken. Ursachen für die unerwünschte Nässe sind vor allem ein hoher Grundwasserspiegel, Fremdwasserzufluss, Stauwasser oder Regenwasser. In der Landwirtschaft erfolgte die Drainage früher meistens über künstlich angelegte Gräben, in denen das Wasser abfließt. Seit dem Einsatz moderner landwirtschaftlicher Maschinen wird das Wasser häufig auch in unterirdisch verlegten Rohren abgeführt, um die maschinelle Bearbeitung der Böden zu vereinfachen. Die technische Drainage setzt vorrangig solche Rohrsysteme ein. Wenn keine Möglichkeit des freien Abflusses in einen Vorfluter besteht, werden auch Schluckbrunnen oder andere Formen der Versickerung eingesetzt. Drainagen an Naturflächen bedeuten immer auch einen Verlust von Mooren oder Feuchtgebieten. Wegen zunehmend langer Trockenperioden werden sie auch von der Landwirtschaft inzwischen teilweise kritisch gesehen. In Siedlungsgebieten bereiten vor allem Drainagen, deren Wasser direkt in das Kanalsystem geleitet wird, zunehmend Probleme. Bei Starkregen drückt das Wasser aus den überlasteten Kanälen an die Oberfläche.

https://de.wikipedia.org/wiki/Drainage_(technische_Systeme)

|

| Drainagegraben | Drainagegräben sind Teil von Drainagesystemen z. Bsp. in der Landwirtschaft, die je nach Tiefenlage der Rohre und des Graundwasserspiegels ausgehoben werden, wobei Ausdehnung und Höhenlage der Flächen berücksichtigt werden. Ein Drainagegraben an einem Gebäude ist ein mit einem Kiesbett befüllter Graben, um darin die Drainagerohre in einer Rundumschicht von mindestesn 15 Zentimetern zu verlegen. Nach unten und oben wird die Kiesschicht mit einer ausgelegten Vliesschicht abgedichtet, worauf der Graben vollständig mit wasserdurchlässiger Erde aufgefüllt wird. https://de.wikipedia.org/wiki/Drainage_(technische_Systeme) https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/drainagerohr-verlegen-39817

|

| Drainagerohr | Ein Drainagerohr wird für die Drainage benötigt, um durch Entwässerung von Sickerwasser Staunässe zu vermeiden. Drainagerohre - als Rollware werden sie hauptsächlich für den Garten und für Wiesen benutzt - sind geschlitzte Kunststoffrohre, die in Handarbeit mit Sickervlies umwickelt oder einem Vliesschlauch überzogen sind, um die Rohre nicht zu verunreinigen. Es gibt auch Vollfilterrohre, die mit einer Kokosfaserschicht gegen Erde und Schmutz ummantelt sind. Für die Hausdrainage sind geradlinige Drainagerohre in Stangenform vorgeschrieben. siehe Drainage, Drainagegraben https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/drainagerohr-verlegen-3981 |

| Drängewasser | Nach Hochwasser unter Deichen hindurchgedrücktes Grundwasser, besonders bei sandigem Untergrund wie beispielweise an der Elbe. Drängewasser, Druckwasser oder auch Qualmwasser führt zur Entstehung temporärer Flachgewässer im Gelände hinter den Deichen. Große Mengen an Qualmwasser können die Standsicherheit des Deiches in Frage stellen und erfordern daher ein schnelles Eingreifen. In Naturschutzgebieten kann Qualmwasser durchaus erwünscht sein, da es die Grundlage für den Erhalt von Biotopen in der ehemaligen Überflutungsaue sein kann. An der mittleren Elbe, wo temporäres Qualmwasser besonders häufig auftritt, handelt es sich beispielsweise um Habitate von anderenorts seltenen Amphibien wie der Rotbauchunke, des Moorfrosches oder des Laubfrosches sowie um Refugien von Urzeitkrebsen.

https://de.linkfang.org/wiki/Qualmwasser

|

| Dränrohr | Rohr zur Aufnahme und Ableitung von Bodenwasser |

| Dränung | Entwässerung durch unterirdische Ableitung |

| Drees | Mineralwasser- und Kohlesäurequellen in der Vulkaneifel. Die mundartlich bewahrte Bezeichnung kommt vom keltischen „Dreyse“, was soviel heißt wie "sprudelnde Quelle". |

| Druckaufschmelzung | Unter Druckaufschmelzung versteht man den Effekt, dass sich der Schmelzpunkt von Eis unter erhöhtem Druck herabsetzen kann. In der Glaziologie wird die durch den Auflagedruck herabgesetzte Schmelztemperatur von Eis Druckschmelzpunkt genannt, ein für temperierte Gletscher maßgeblicher Mechanismus, wobei auch bei den meisten Gebirgsgletschern die druckbedingte Herabsetzung der Schmelztemperatur nur geringfügig ist (< 1°C).

https://de.wikipedia.org/wiki/Druckaufschmelzung

|

| Druckerosion | Aushöhlung des Gesteins durch unter Druck stehendem, rasch fließendem und allenfalls auch feste Bestandteile führendem Wasser. |

| Druckwasser | Nach Hochwasser unter Deichen hindurchgedrücktes Grundwasser, besonders bei sandigem Untergrund wie beispielweise an der Elbe. Drängewasser, Druckwasser oder auch Qualmwasser führt zur Entstehung temporärer Flachgewässer im Gelände hinter den Deichen. Große Mengen an Qualmwasser können die Standsicherheit des Deiches in Frage stellen und erfordern daher ein schnelles Eingreifen. In Naturschutzgebieten kann Qualmwasser durchaus erwünscht sein, da es die Grundlage für den Erhalt von Biotopen in der ehemaligen Überflutungsaue sein kann. An der mittleren Elbe, wo temporäres Qualmwasser besonders häufig auftritt, handelt es sich beispielsweise um Habitate von anderenorts seltenen Amphibien wie der Rotbauchunke, des Moorfrosches oder des Laubfrosches sowie um Refugien von Urzeitkrebsen.

https://de.linkfang.org/wiki/Qualmwasser

|

| Druckwassersee | Als Druckwassersee oder Quellbeckensee bezeichnet man Gewässer, die durch hochsteigendes, also unter erhöhtem Druck stehenden Grundwasser entstehen. Dies aufgestiegene Wasser füllt dann Senken oder tiefer gelegene Geländeteile mit Wasser. Der Zufluss der Seen ist also nicht sichtbar, bei hohen zugeführten Wassermengen können sie aber einen Abfluss haben. Von Druckwasserseen sind Grundwasserseen zu unterscheiden, in denen sich das Wasser nur durch die Eintiefung der Oberfläche sammelt, also der Grundwasserspiegel angeschnitten ist und offenliegt (etwa Baggerseen), oder Tümpel, die entstehen, weil bei starken Regenfällen Teile der Wassermengen nicht mehr im Boden versickern können und sich in Senken sammeln (Wasseransammlung durch Bodensättigung, nicht Wasserdruck). Einen gewissen Anteil Druckwasserspeisung haben die meisten Seen in Berggebieten, bei Übergangsformen kann der Charakter nur durch genauere Messung von Zu- und Abfluss bestimmt werden (was durch die meist unbekannte Verweildauer des Wassers im Stillgewässer aufwändig ist), oder kann durch Markierungsversuche zumindest prinzipiell nachgewiesen werden. Stillgewässer stellen natürlich auch allgemein fast immer den – oder zumindest einen – Grundwasserhorizont dar, was in der Unterscheidung der Druck- und Grundwasserseen als Sonderform unberücksichtigt bleibt. Eine Sonderform des Druckwassersees ist der intermittierende See, bei dem das Wasser durch die gleichen Klüfte am Seegrund diesen entsprechend des Grundwasserstands befüllen und wieder entleeren kann. Einer der größten dieser Seen ist der Cerknica See in Slovenien.

https://de.linkfang.org/wiki/Qualmwasser https://de.wikipedia.org/wiki/Grundwassersee

|

| Düker | Ein Düker (niederdeutsch, entspricht niederländisch duiker, „Taucher“) ist eine Druckleitung zur Unterquerung einer Straße, eines Tunnels, eines Flusses oder von Bahngleisen etc. Das Rohr kann zum Beispiel eine Gas-, Abwasser- oder Trinkwasserleitung sein oder auch eine Grundwasser- oder Öl-Pipeline. Im Düker kann die Flüssigkeit das Hindernis überwinden, ohne dass Pumpen eingesetzt werden müssen. Dabei nutzt man das Prinzip der kommunizierenden Röhren, wonach sich Flüssigkeiten in miteinander verbundenen Röhren stets auf das gleiche Niveau einpegeln. Fließt nun auf einer Seite immer neue Flüssigkeit hinzu, so erreicht sie auf der anderen Seite dasselbe Höhenniveau und kann fast ohne Höhenverlust dort weitergeleitet werden.

https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCker

|

| Durchgängigkeit von Fließgewässern | Hierunter werden verstanden die Möglichkeiten des Fischauf- und Abstiegs und die Sedimentdurchgängigkeit bei Höhenstufen in Fließgewässern. |

| Durchgangshöhle | Als Durchgangshöhle wird eine Höhle bezeichnet, die über einen natürlichen Ein- und Ausgang verfügt.

https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCker

|

| Durchlässigkeit | In der Gesteinshydraulik versteht man unter Durchlässigkeit oder Permeabilität die Durchlässigkeit eines Gesteins für Fluide, also Flüssigkeiten oder Gase. |

| Durst | Körpersignal, das durch ein Flüssigkeitsdefizit hervorgerufen wird.

|

| Dystrophes Wasser | Nährstoffarmes Wasser, das eine hohe Konzentration an Humussäuren enthält

|

| Einbruchsdolinen | Doline (engl. sink hole) bedeutet slowenisch Tal. Es sind dies trichterförmige Vertiefungen in Karst, welche durch Lösungsverwitterung von Kalk- und Salzgesteinen und vor allem an Gesteinsfugen und durch Einsturz entstandene Hohlräume gebildet haben. Man unterscheidet zwei Arten von Dolinen: Einsturz- oder Einbruchsdolinen und Lösungsdolinen. Die Einsturzdoline, auch als Einsturzkessel oder Einsturztrichter bezeichnet, entsteht, wenn die Überdeckung großer Hohlräume bzw. Höhlen einbricht. Man spricht hier auch von einer Korrosionsdoline. Lösungsdolinen sind Dolinen, die von Oberflächengewässern entlang von Störungszonen lösungsverwittert wurden. Andere Namen für Lösungsdolinen sind Karren- oder Trichterdolinen, bzw. Karsttrichter. Im weiteren Sinne sind auch die großen Cenotes auf der mexikanischen Halbinsel Yukatan Dolinen. Es handelt sich um schachtartige Kalksteinlöcher in Karstgebieten, die nach Lösungsverwitterung des Kalkgesteins durch Einsturz von Höhlen entstanden und mit Süßwasser gefüllt sind.

|

| Einbruchsee | Auf natürliche Weise entstehen Grundwasserseen z. B. durch Einbrüche von geologischen Hohlräumen, z. B. der eingebrochene Vulkan Kerið in Island.[1] Aber auch andere Absenkungen des Erdreichs, wie Einbruch von unterirdischen Hohlräumen, wie sie durch Bergbau hervorgerufen werden, können dazu führen, dass Grundwasser in die so entstandene Grube einströmt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Grundwassersee

|

| Einfache Säuerlinge | Quellen mit "saurem" Wasser, d.h. mit niedrigem ph-Wert, da sie von Natur aus mehr als 250 mg/l Kohlendioxid enthalten. Als zugelassenes Mineralwasser dürfen sie keine Behandlung außer weiterem Kohlendioxidzusatz erfahren haben. Bereits in früherer Zeit wurde natürlichen Sauerbrunnen häufig heilende Wirkung zugesprochen. Sie werden u.a. eingesetzt bei Beschwerden des Magen-Darm-Trakts, von Nieren und harnabführenden Wegen sowie der Galle. Einfache Säuerlinge oder Sauerbrunnen sind arm an festen Bestandteilen, aber reich an Kohlensaure; sie werden hauptsächlich als Getränk, bisweilen aber auch für Bäder mit anregender Wirkung genützt. Kommerziell werden Säuerlinge z.B. angeboten als Selters (Nassau), Überkinger (Bad Übekingen) Apollinaris (Ahrtal), Gieshtibel (Böhmen). |

| Eintrübung von Quellwasser | Eintrübungen von Quellwasser ist zumeist ein natürlicher Prozess, der mit starken Niederschlägen und entsprechend viel Sedimenteintrag in die unterirdischen Wasserläufe in Zusammenhang steht. Durch das viele und schnell fließende Wasser können die Höhlensysteme dann einerseits ihre filternde Funktion nur noch unzureichend erfüllen, andererseits werden auch Ablagerungen erfasst und mit dem Wasser ausgetragen. Selbst Quellen wie der Blautopf, deren Quellwasser lange Höhlensysteme mit vielen Klüften und Spalten durchläuft, können nach Hochwasser eine bräunlich-trübe Farbe annehmen. Liegt ein Steinbruch im hydrologischen Einzugsgebiet einer Karstquelle, in dem durch den Steinabbau feiner Kalksteinstaub entsteht, führt der Eintrag dieses Staubes in das Karstwasser immer wieder zu Eintrübungen des Quellwassers. Für ein Karstgebiet der Südlichen Frankenalb wurden die Eintrübungen einer großen Karstquelle (Steinriegelquelle), die bis ins Jahr 2001 als Trinkwasserquelle genutzt wurde, über drei Jahre beobachtet und ausgewertet. Dabei fiel auf, dass die Eintrübungen besonders stark ausfallen, wenn es in Sommermonaten nach längerer Trockenheit zu starken Niederschlägen kommt. Fehlende Niederschläge führen dazu, dass der Kalksteinstaub der Steinbrüche sich auf der Fläche ansammelt und sehr trocken ist. Die großen Regentropfen der sommerlichen Starkregen mobilisieren den Staub besonders schnell und führen ihn dann in die nächsten Klüfte. |

| Einzugsgebiet | Das Einzugsgebiet (auch Entwässerungsgebiet, Abflussgebiet, im engeren Sinne Niederschlagsgebiet, bei Fließgewässern auch Flussgebiet) ist das Gebiet bzw. die Fläche, aus der ein Gewässer seinen Abfluss bezieht. Es handelt sich beim Einzugsgebiet also um das Areal innerhalb der Wasserscheiden, die das Gewässer umgeben. Es ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen dem oberirdischen und dem unterirdischen Einzugsgebiet. Das oberirdische Einzugsgebiet kann in der Regel schnell durch die Topographie des Geländes ermittelt werden. Davon eventuell abweichende unterirdische Einzugsgebiete durch Grundwasserströme zu ermitteln, ist sehr aufwendig, weshalb dies für die meisten Gewässer auch noch nicht geschehen ist. Außerdem wird das Einzugsgebiet heute vielfach durch technische Eingriffe (Schifffahrtskanäle, Wasserkraft, Trinkwasserversorgung) u.a. beeinflusst.

https://de.wikipedia.org/wiki/Einzugsgebiet

|

| Eis | Eis ist neben dem flüssigen und gasförmigem der dritte Aggregatzustand von Wasser. Der feste Aggregatszustand bildet sich unter Normaldruck und Anwesenheit von Kristallisationskeimen bei einer Temperatur niedriger als 0 °C. Unter Druckaufschmelzung versteht man den Effekt, dass sich der Schmelzpunkt von Eis unter erhöhtem Druck herabsetzen kann. In der Glaziologie wird die durch den Auflagedruck herabgesetzte Schmelztemperatur von Eis Druckschmelzpunkt genannt, ein für temperierte Gletscher maßgeblicher Mechanismus, wobei auch bei den meisten Gebirgsgletschern die druckbedingte Herabsetzung der Schmelztemperatur nur geringfügig ist (< 1°C). Als natürlich vorkommender kristalliner Festkörper mit einer definierten chemischen Zusammensetzung zählt Eis zu den Mineralen. Das Kristallbild von Eis ist dabei außerordentlich variabel. Die Einflüsse, welche die Art der Kristallausformung beeinflussen, sind dabei noch wenig erforscht. Aufgrund seiner chemischen Struktur H2O gehört Eis zur Stoffgruppe der Oxide.

https://de.wikipedia.org/wiki/Eis https://de.wikipedia.org/wiki/Druckaufschmelzung

|