Enzyklopädie, Glossar und Informationen zu Wasserquellen

| Begriff | Definition |

|---|---|

| Rückschreitende Erosion | Die rückschreitende Erosion eines Fließgewässers ist eine flussaufwärts gerichtete Erosien und bewirkt, dass Gefällsstufen (z. B. durch härtere Gesteine) stromaufwärts „wandern“. Die Erosion arbeitet sich damit immer weiter talaufwärts voran, sodass sich auch der Ursprung des Gewässers allmählich „rückschreitend“ verlagert. Sie führt im Mitttel- und vor allem im Oberlauf zu einer Versteilung.

https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/glossar/ruckschreitende-erosion https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/rueckschreitende-erosion/6771 |

| Salinität | Als Salinität bezeichnet man den Salzgehalt eines Gewässers, Wasserkörpers bzw. Wassers. Im einfachsten Fall wird diese als Massenanteil in g/kg Wasser, in g/L oder in Prozent angegeben. Heute üblich ist die Angabe in der dimensionslosen Einheit PSU (Practical Salinity Units). Während Süßwasser eine Salinität von unter 0,1% aufweist liegt die durchschnittliche Salinität der Ozeane bei 3,5%.

https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/s/salinitaet.html

|

| Salmonidengewässer | Die Familie der Salmoniden (Lachsfische) umfasst u.a. Lachse, Forellen und Äschen. Diese Fische reagieren am empfindlichsten auf Gewässerverunreinigungen, insbesondere mit Schwermetallen. Als Salmonidengewässer werden Gewässer bezeichnet, in denen die genannten Arten leben oder leben könnten, die also am geringsten belastet sind. |

| Salzgehalt | Als Salinität bezeichnet man den Salzgehalt eines Gewässers, Wasserkörpers bzw. Wassers. Im einfachsten Fall wird diese als Massenanteil in g/kg Wasser, in g/L oder in Prozent angegeben. Heute üblich ist die Angabe in der dimensionslosen Einheit PSU (Practical Salinity Units). Während Süßwasser eine Salinität von unter 0,1% aufweist liegt die durchschnittliche Salinität der Ozeane bei 3,5%.

https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/s/salinitaet.html

|

| Salzwasser | Salzwasser ist im Gegensatz zu Süßwasser für den menschlichen Konsum ungeeignet. Es enthält gelöste Salze welche den Körper dehydrieren und vorab zum Erbrechen führen. Das Vorkommen von Salzwasser beschränkt sich auf die Meere und vereinzelte Salzseen. |

| Sand | Sand ist ein natürlich vorkommendes, unverfestigtes Sedimentgestein, das sich aus einzelnen Sandkörnern mit einer Korngröße von 0,063 bis 2mm zusammensetzt. Damit ordnet sich der Sand zwischen dem Kies (2 bis 63mm) und dem Schluff (0,002 bis 0,063) ein. Sand stellt einen bedeutenden Rohstoff für das Bauwesen, die Glas- und Halbleiterindustrie dar.

https://www.jewiki.net/wiki/Sand

|

| Sandquelle | Aufwärts gerichtete Wasserströmung in sandigem Untergrund, bedingt durch unausgeglichenen Wasserdruck, der verursacht wird durch einen Wasseranstieg in einem nahe gelegenen Fluß oder durch Entfernung von Deckschichten durch Grabungen.

|

| Sandstein | Sandstein ist ein klastisches Sedimentgestein mit einem Anteil von mindestens 50 % Sandkörnern, d. h. von Körnern, die nach der allgemeinen Definition der Korngröße Sand zwischen 0,063 und 2 mm groß sind. Die Sandkörner bestehen aus verschiedenen Mineralen, meistens jedoch aus Quarz. Sandstein kann durch unterschiedliche Verfestigung des Sandes sehr unterschiedlich hart sein. Sandstein ist ein auf der Erdoberfläche sehr weit verbreitetes Gestein und kommt praktisch auf allen Kontinenten vor. Er tritt in verschiedenen geologischen Zusammenhängen auf, der größte Anteil an Sandstein entstanden aber unter Meeresbedeckung. Dazu gehören in Deutschland die Sandsteine des Elbsandsteingebirges sowie des Zittauer Gebirges. In Mittel- und Süddeutschland weit verbreitet sind die fluviatilen Sandsteine des Buntsandsteins. Sandsteine im Untergrund der Norddeutschen Tiefebene und der Nordsee sind wichtige Speichergesteine für Erdöl und Erdgas. Sandstein ist ein verbreitetes Baumaterial und wurde oft zum Pflastern, für Skulpturen und vor allem für Fassaden verwendet. Das Stadtbild prägende Sandsteinbauten findet man beispielsweise in Bern, Breslau, Dresden, Düsseldorf, Hamburg, Nürnberg oder in Prag.

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sandstein https://chemie-schule.de/KnowHow/Sandstein |

| Sandsteinkarst | In der Terminologie der Geographen, Geologen und Speläologen sind Sandstein-Karste synonyme Begriffe für solche Landschaften und Felsgebiete, die durch weitgehend unterirdische Entwässerung, eigentümliche Oberflächenformen und Höhlenbildungen charakterisiert sind. Ähnlich wie beim klassischen Kalkstein-Karst, beim seltenen Gips-Karst und beim besonders schnell voranschreitenden Salz-Karst unterliegen auch Quarz-Sandsteine und Quarzite einer für die sonstigen Gesteine untypischen Auflösung. In engeren Grenzen gilt das auch für andere, stark quarzhaltige Gesteine (z. B. Granite). Diese Auflösungsvorgänge werden als Korrosion bezeichnet, es gehen die namensgebenden Minerale (Calcit, Gips mit seiner Vorstufe Anhydrit, Halit; Quarz, Opal, bedingt auch Silikate) in wässrige Lösungen über. Sandsteinkarst gibt es in den unterschiedlichsten Klimazonen. Neben mittelamerikanischen Vorkommen dieser Verkarstungsart sind vor allem südafrikanische Quarzitkarsthöhlen, der zum UNESCO-Welterbe zählende Purnululu-Nationalpark Australiens, die Quarzit-Tafelberglandschaft (präkambrische Roraima-Supergruppe) des Roraima-Gebietes im Guayana-Schild von Zentral-Venezuela oder das Ennedi-Massiv im Tschad dafür bekannt. Als weitere Beispiele gelten die Höhlengebiete der Sächsischen Schweiz, des Zittauer Gebirges und des Pfälzer Waldes in Deutschland, die Gebiete Eisernes Viereck und Chapada Diamantina in Brasilien, wo sich die 1,6 km lange Sandsteinhöhle Gruta do Lapão befindet und die bis zu 350 m tiefen Höhlen von Simas de Sarisariñama in Venezuela. Markante Sandsteinhöhlen finden sich auch in der Republik Südafrika und in der Böhmischen Schweiz in der Tschechischen Republik, aber auch in Australien und in der Sahara.

https://de.wikipedia.org/wiki/Karst

|

| Sandvulkan | Bildhafte Beschreibung von kegelförmigen Sandablagerungen um einen am Boden gelegenen Wasseraustritt, die von ihrer Gestalt her an einen kleinen Vulkan erinnern. |

| Sauerbrunnen | Quellen mit "saurem" Wasser, d.h. mit niedrigem ph-Wert, da sie von Natur aus mehr als 250 mg/l Kohlendioxid enthalten. Als zugelassenes Mineralwasser dürfen sie keine Behandlung außer weiterem Kohlendioxidzusatz erfahren haben. Bereits in früherer Zeit wurde natürlichen Sauerbrunnen häufig heilende Wirkung zugesprochen. Sie werden u.a. eingesetzt bei Beschwerden des Magen-Darm-Trakts, von Nieren und harnabführenden Wegen sowie der Galle. Einfache Säuerlinge oder Sauerbrunnen sind arm an festen Bestandteilen, aber reich an Kohlensaure; sie werden hauptsächlich als Getränk, bisweilen aber auch für Bäder mit anregender Wirkung genützt. Kommerziell werden Säuerlinge z.B. angeboten als Selters (Nassau), Überkinger (Bad Übekingen) Apollinaris (Ahrtal), Gieshtibel (Böhmen). |

| Säuerling | Quellen mit "saurem" Wasser, d.h. mit niedrigem ph-Wert, da sie von Natur aus mehr als 250 mg/l Kohlendioxid enthalten. Als zugelassenes Mineralwasser dürfen sie keine Behandlung außer weiterem Kohlendioxidzusatz erfahren haben. Bereits in früherer Zeit wurde natürlichen Sauerbrunnen häufig heilende Wirkung zugesprochen. Sie werden u.a. eingesetzt bei Beschwerden des Magen-Darm-Trakts, von Nieren und harnabführenden Wegen sowie der Galle. Einfache Säuerlinge oder Sauerbrunnen sind arm an festen Bestandteilen, aber reich an Kohlensaure; sie werden hauptsächlich als Getränk, bisweilen aber auch für Bäder mit anregender Wirkung genützt. Kommerziell werden Säuerlinge z.B. angeboten als Selters (Nassau), Überkinger (Bad Übekingen) Apollinaris (Ahrtal), Gieshtibel (Böhmen). |

| Sauerstoffgehalt | Wasser besitzt eine limitierte Kapazität Sauerstoff zu lösen. Diese ist unmittelbar von der Wassertemperatur abhängig. Bei einer Zunahme der Wassertemperatur sinkt das Sauerstoffbindevermögen von Wasser. Dies führt beispielsweise dazu, dass in warmen Sommern Wasserkörper nicht mehr genug atmosphärischen Sauerstoff lösen können und in ihm befindliche aerobe Lebewesen verenden. |

| Sauerwasser | Die historische Bezeichnung ohne gesetzliche Normierung von Mineralwasser ist Sauerwasser, das genau wie Sauerbrunnen auch gleichzeitig die Mineralquelle eines solchen Mineralwassers bezeichnet. Die deutsche Mineralwasserindustrie unterscheidet „klassische“ Mineralwässer (auch „Classic“-Wässer genannt) mit viel Kohlensäure (ca. 7–8 g/l), „medium“ und „stille“ Wässer mit reduzierter Kohlensäure (4–5,5 g/l) und kohlensäurefreie Mineralwässer (weniger als 1 g/l). |

| Säure | Säuren sind im engeren Sinne alle chemischen Verbindungen, welche in der Lage sind, Protonen an einen Reaktionspartner zu übertragen. In wässrigen Lösungen ist der Reaktionspartner im wesentlichen Wasser. Säuren reagieren mit sogenannten Basen unter Bildung von Wasser und Salzen. Eine Base ist somit das Gegenstück zu einer Säure und vermag diese zu neutralisieren.

https://www.chemie-schule.de/KnowHow/S%c3%a4uren https://www.lern-online.net/chemie/anorganische-chemie/saeuren-basen/ |

| Schaumbildung auf Wasser | Schaum (lat. spuma) sind gasförmige Bläschen, die von festen oder flüssigen Wänden eingeschlossen sind. Es gibt festen Schaum (z.B. Bimsstein) und flüssigen Schaum (z.B. Seifenschaum). Die wichtigsten schaumbildenden Substanzen bei Wasser sind Tenside und Eiweiße. Besonders im Frühling kann man auf Gewässern häufig die Bildung von Schaum beobachten. Wenn sich diese oberflächenaktiven Substanzen im Wasser befinden und durch Wasserfälle oder Turbulenzen (oder Wellenschlag im Meer) Luft eingebracht wird, entsteht Schaum. Er wird mit der Strömung weitertransportiert und zerfällt nach einiger Zeit wieder, oder aber er sammelt sich an ruhigen Bachabschnitten an. Zur Zeit der Schneeschmelze kann das oberflächliche Abschwemmen von im Herbst ausgebrachten Wirtschaftsdüngern und von Ernterückständen zu einer Schaumbildung in den Gewässern führen. Tenside (Detergentien): es gibt natürliche Tenside (beispielsweise enthalten gewisse Pflanzen wie das Seifenkraut natürliche Saponine) und synthetisch hergestellte Tenside (werden in Waschmitteln, Putzmitteln, Körperpflegeprodukten usw.verwendet). Eiweiße (=Proteine): kommen in jeglichem organischen Material vor. Typische Eiweißschäume begegnen uns tagtäglich in der Küche (z.B. Eischnee, Schaumbildung beim Kochen von Reis oder Nudeln, Bierschaum). In Gewässern werden Eiweiße durch organisches Material und dessen Abbauprodukte (Algen, Wasserpflanzen, Falllaub, Insekten, Fischlaich) freigesetzt. Durch Einleitung von Abwässern oder Gülle können ebenfalls Eiweiße in Gewässer gelangen.

https://umwelt.provinz.bz.it/wasser/schaumbildung-gewaessern.asp

|

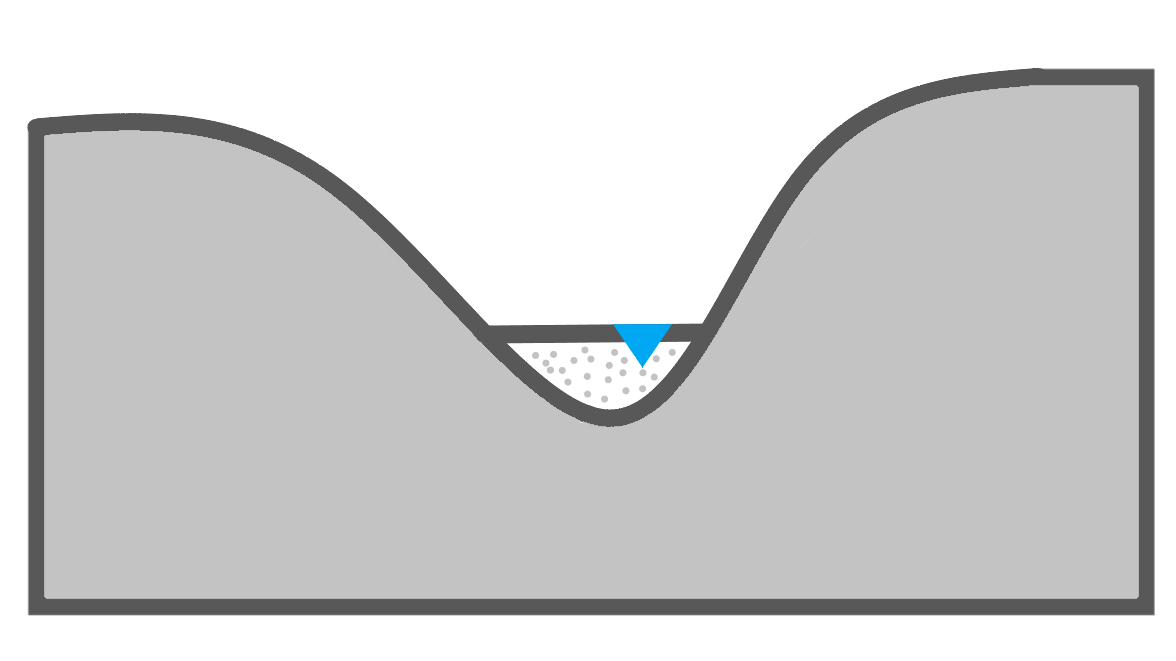

| Schichtquelle | Eine Schichtquelle entsteht zumeist an Berghängen, wenn Grundwasser in einer wasserdurchlässigen Schicht (z. B. Sand) über einer relativ wasserundurchlässigen Schicht (z.B. im Jura an der Schichtengrenze zwischen Kalkstein und Mergel) liegt und beide einseitig geneigt sind. Das Wasser tritt dann am tiefsten Punkt der wasserdurchlässigen Schicht aus, wo sie an einem Hang angeschnitten ist. Streichen die Schichten in breiter Front aus, entsteht ein Quellsaum.

https://www.enzyklo.de/Begriff/schichtquelle https://wurdarborn.hpage.com/quellen.html

|

| Schichtung | Die Schichtung ist ein typisches Merkmal von Sedimenten und Sedimentgesteinen. Eine Schicht ist ein dreidimensionaler Sediment- oder Sedimentgesteinskörper, der durch zwei Flächen, die Schichtunterseite (Basis, Sohle) und die Schichtoberseite (Top, Dach) begrenzt ist. Die Abfolge von Schichten, wie sie in einem Aufschluss beobachtet werden kann, kommt meist durch die Sedimentation von unterschiedlichem Material zustande. Ein solcher Materialwechsel geht in der Regel auf eine Änderung der Ablagerungsbedingungen zurück. Die Unterschiede zwischen den benachbarten Schichten können dabei sowohl in der mineralogischen Zusammensetzung, der Korngröße, der Färbung als auch in der Textur bestehen. Hinsichtlich des Mineralbestandes kann der Materialkontrast durch diagenetische Prozesse nachträglich bedeutend verstärkt worden sein („Pseudoschichtung“). Bei einem sog. "Aufschluss" Die Schichtung hat wesentlichen Einfluss auf die Fließrichtung und Fließgeschwindigkeit von unterirdischem Wasser sowie auf die Filterwirkung, der Grundwasser unterliegt.

https://de.linkfang.org/wiki/Schichtung

|

| Schlammteich | Ein Mud Pool, oder auch Schlammteich, als Manifestation eines tiefer liegenden geothermischen Reservoirs entsteht, wenn nicht ausreichend Wasser vorhanden ist, um einen Geysir oder eine Thermalquelle zu speisen, obgleich auch bei Schlammteichen in größerer Tiefe ausreichend Wasser vorhanden sein kann, das an der Oberfläche nicht unmittelbar zur Geltung kommt. Schlammteiche können hohe Temperaturen haben und es können sowohl Dampfblasen als auch andere Gasblasen aufsteigen.

https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/s/schlammteich.html

|

| Schlinger | Ein Schlinger bezeichnet jenen Fall, in dem die Zuflussmenge größer ist als die Durchflusskapazität der Öffnung oder des sich anschließenden Höhlensystems. Infolgedessen fließt das Wasser zu einem Großteil normal oberflächlich ab und der entsprechende Höhleneingang liegt unterhalb der Gewässeroberfläche. Allerdings kann die Zuflussmenge jahreszeitlich oder klimabedingt soweit absinken, dass aus einem Schlinger eine Schwinde wird. Steigt die Zuflussmenge wieder über die Durchflusskapazität, wird aus der Schwinde wieder ein Schlinger.

https://dewiki.de/Lexikon/Ponor https://www.wikizero.com/de/Ponor

|

| Schlucht |  Schluchten sind im Prinzip den Klammen sehr ähnlich. Sie haben jedoch keine senkrechten Felswände. Voraussetzung ist ein weniger standfestes Gestein als bei einer Klamm, sodass es auch zu Hangabtragung kommen kann. So können sich Schluchten auch in Löss und vulkanischem Tuff ausbilden. |

| Schluckbrunnen | Schluckbrunnen werden auch Sickerschächte genannt. Sie dienen zur Versickerung von Wasser in den Boden und erhöhen somit den Grundwasserspiegel. Nicht kontaminiertes Wasser (z.B. Regenwasser von Dächern) kann durch den Schluckbrunnen dem Grundwasserleiter zugeführt werden und somit zwecks späterer Entnahme zur Verfügung stehen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Schluckbrunnen

|

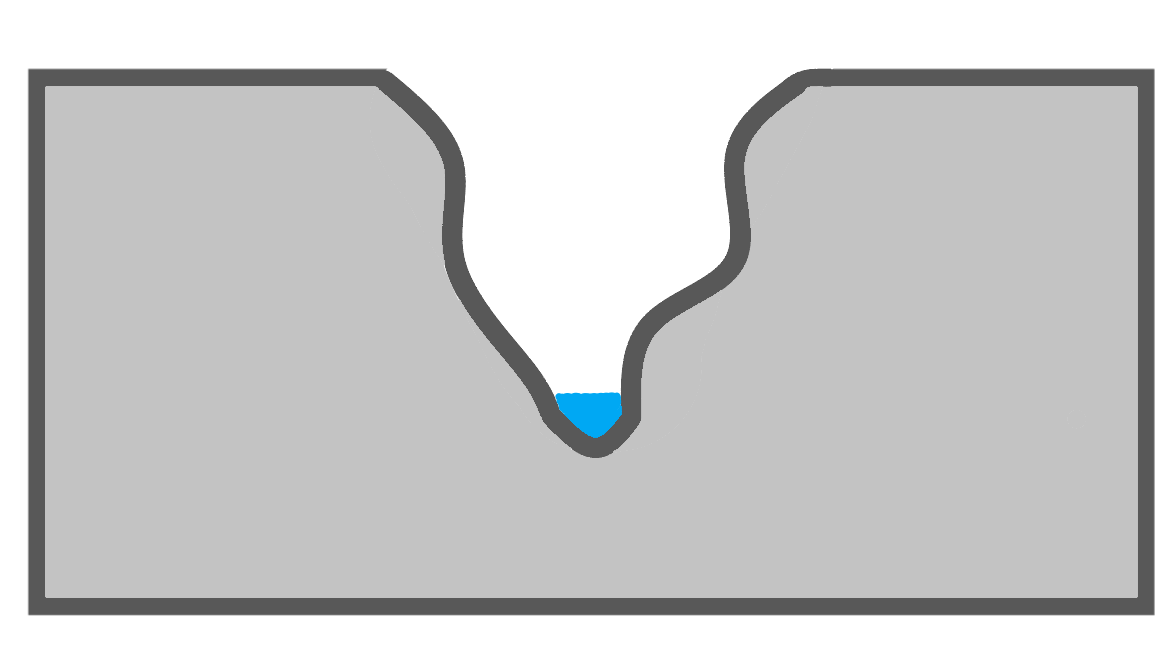

| Schluckloch | Ein Schluckloch, auch als Ponor oder Schwinde, englisch sinkhole bezeichnet – ist eine Öffnung in der Geländeoberfläche, an der ein fließendes oder stehendes Gewässer abfließt und unterirdisch weiterfließt. Der Ponor ist eine typische, in vielen Regionen der Erde auftretende Karsterscheinung, und tritt daher häufig in Regionen auf, deren Untergrund aus Kalkstein besteht. Je nach Verhältnis zwischen Größe der Öffnung sowie des Volumens des sich anschließenden unterirdischen Höhlensystems (Durchflusskapazität) und der Zuflussmenge des entsprechenden Gewässers, unterscheidet man im deutschen Sprachraum Schwinden und Schlinger. Schwinde (man sagt auch Flussschwinde, Bachschwinde oder Wasserschwinde) bezeichnet hierbei den Fall, in dem die Zuflussmenge geringer ist, als die Durchflusskapazität des Höhlensystems. Dies äußert sich darin, dass ein Bach in einer entsprechenden Öffnung, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach verschwindet.

http://huberpower.com/wordpress/?p=2292 https://www.geocaching.com/geocache/GC4K08E_eichelgarten-ponor https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/glossar/ponor

|

| Schluff | Mineralischer Bestandteil, der grobkörniger als Ton und feinkörniger als Sand ist, meist mit hohem Quarzanteil. |

| Schluffablagerung | Aus Schluff bestehendes Sediment. |

| Schmelzpunkt | Als Schmelztemperatur bezeichnet man die Temperatur, bei der ein Stoff schmilzt, das heißt vom festen in den flüssigen Aggregatzustand übergeht. Die Schmelztemperatur ist abhängig vom Stoff, im Gegensatz zur Siedetemperatur aber nur sehr wenig vom Druck (Schmelzdruck). Schmelztemperatur und Druck werden zusammen als Schmelzpunkt bezeichnet, wobei dieser den Zustand eines Reinstoffes beschreibt und Teil der Schmelzkurve im Phasendiagramm des Stoffes ist. Manche Stoffe können nicht schmelzen, weil sie vorher chemisch zerfallen, und andere können bei Normalbedingungen nur sublimieren.

https://www.chemie.de/lexikon/Schmelzpunkt.html https://www.enzyklo.de/Begriff/Schmelzpunkt

|

| Schmelztemperatur | Als Schmelztemperatur bezeichnet man die Temperatur, bei der ein Stoff schmilzt, das heißt vom festen in den flüssigen Aggregatzustand übergeht. Die Schmelztemperatur ist abhängig vom Stoff, im Gegensatz zur Siedetemperatur aber nur sehr wenig vom Druck (Schmelzdruck). Schmelztemperatur und Druck werden zusammen als Schmelzpunkt bezeichnet, wobei dieser den Zustand eines Reinstoffes beschreibt und Teil der Schmelzkurve im Phasendiagramm des Stoffes ist. Manche Stoffe können nicht schmelzen, weil sie vorher chemisch zerfallen, und andere können bei Normalbedingungen nur sublimieren.

https://www.chemie.de/lexikon/Schmelzpunkt.html https://www.enzyklo.de/Begriff/Schmelzpunkt

|

| Schmiechquelle | |

| Schneeretension | Temporärer Wasserrückhalt durch winterliche Akkumulation von Schneedecken. |

| Schotter | In den Geowissenschaften bezeichnet Schotter ein unverfestigtes Sediment, das einen Anteil von mehr als 50% gerundeten Gesteinskomponenten mit einem Korndurchmesser von mehr als 2mm (sogenannte Gerölle) besitzt und ist damit gleichbedeutend mit dem Sedimentbegriff Kies.

Da unverfestigt, sind Schotter typisch für geologisch junge, oft quartäre Ablagerungskörper. Ihre Rundung haben die Gerölle durch Oberflächenabrieb bei der häufigen Umlagerung in stark bewegtem Wasser, in erster Linie in Bächen und Flüssen (fluviale Schotter), durch Gletscherschmelzwasser (glazifluviale Schotter) oder an Küsten (marine Schotter) erhalten. Zu Gestein verfestigte Schottersedimente werden Konglomerate genannt.

Im Unterschied zu Schotter werden Lockersedimente, die überwiegend nicht-gerundete Gesteinskomponenten aufweisen, als Schutt bezeichnet. Durch Gletscher transportiertes und abgelagertes Material, das typischerweise überwiegend teilgerundete (kantengerundete) Komponenten enthält, wird Geschiebe genannt. In der Fluvialmorphologie, der Hydrologie, der Ingenieurgeologie, und im Wasserbau werden jedoch auch Flussschotter als „Geschiebe“ bezeichnet.

https://de.wikipedia.org/wiki/Schotter

|

| Schunterquellen | |

| Schussenquelle | |

| Schutterquelle | |

| Schüttung | Unter Schüttung versteht man, die in einer Zeiteinheit geförderte Wassermenge einer Quelle. Die Schüttung kann entweder als Masse/ Zeit oder als Volumen/ Zeit angegeben werden. Die üblichen Dimensionen sind dementsprechend kg/s oder l/s. Offiziell ist auch L/s zugelassen, obwohl Liter nicht von einem Eigennahmen abgeleitet wurde. Es wird aber auch gelegentlich die Volumenschüttung in m3/h angegeben. Die korrekte SI-Bezeichnung wäre m3/s, was aber nicht üblich ist.

https://de.wikipedia.org/wiki/Schüttung_(Hydrologie)

|

| Schwäbische Alb, Hydrogeologie | Die Hochfläche der Schwäbischen Alb wird von den 165 bis 135 Millionen Jahre alten Schichten des Weißen Juras gebildet. Sie sind bis zu 450m mächtig und bestehen sowohl aus geschichteten Kalkstein- und Kalkmergelfolgen als auch aus massigen Schwammriffkalken. Die Alb ist mit rund 180 km Länge und 40 km Breite die größte Karstlandschaften in Deutschland, wobei sie alle typischen Merkmale des Karstes besonders ausgeprägt aufweist. Bekannt sind große Karstuellen wie Blau-, Brenz- und Aachtopf, Schwinden wie die Donauversinkungen bei Immendingen, es existieren große Dolinenfelder mit imposanten Einbruchsdolinen (Aufberger Loch bei Lichtenstein) und Karstwannen (Rauhe Wiese zwischen Böhmenkirch und Bartholomä; Battenau östlich von Geislingen/Steige, Ortsteil Weiler). Episodische Quellen (Altheimer Hunger-brunnen) finden sich ebenso wie Ponore (Stauchloch am Randecker Maar). Vor allem aber sind derzeit im Katastergebiet Schwäbische Alb über 2800 Höhlen bekannt, die durch Ihre Funktionen als geologische Aufschlüsse, Wasserwege, archäologische und paläontologische Fundstätten und als Lebensräume für bedrohte Tierarten auch für uns Menschen bedeutsam sind. Im Juli 2017wurden Teile der Schwäbischen Alb zum UNESCO Weltkulturerbe "Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb" ernannt. Der Weiße Jura bricht im Norden am steilen Albtrauf ab. Südlich der Donau wird er von jüngeren Schichten des Tertiärs und Quartärs bedeckt. Vor 20 Millionen Jahren drang das Meer von Süden her ein letztes Mal weit auf die Alb nach Norden vor und bildete südlich Suppingen eine Klifflinie, die heute als markante Geländestufe über die ganze Alb verfolgbar ist. Am Ende des Tertiärs hob sich die Alb und Flüsse schnitten sich in die Albtafel ein. Die Urdonau hat bei Blaubeuren im Laufe der letzten 2 Millionen Jahre ein 170 m tiefes Tal eingeschnitten, das heute von der Blau durchflossen wird. Ober- und unterirdische Wasserscheide müssen nicht auf den gleichen Koordinaten gelegen sein. So weist etwa die Rhein-Donau-Wasserscheide auf Grund der Donauversickerung bei Immendingen eine Besonderheit auf: Ein beachtlicher Teil des dort versickernden Wassers überwindet die Wasserscheide unterirdisch und tritt nach etwa 12 km im Aachtopf wieder aus. Dadurch fließt ein Teil des Donauwassers über im Aachtopf entspringende Radolfzeller Aach südwärts in den Bodensee und mündet in den Rhein. Eine Besonderheit des Gebiets der Schwäbischen Alb ist, dass sich ihre Wasserscheiden in geologisch sehr kurzen Zeiträumen großräumig verändert haben. So hat die Wutach während der Würm-Kaltzeit vor rund 70.000 Jahren die ursprünglich nach Osten gerichtete Feldbergdonau durch rückschreitende Erosion nach Süden zum tiefer liegenden Rhein hin abgelenkt. Hierdurch wurde das Flusssystem des Rheins vergrößert. Durch den Karstcharakter ihres Gesteins trifft man auf der Schwäbischen Alb zudem an einer Reihe von Orten auf das Phänomen, dass das Wasser oberirdisch in eine andere Richtung fließt als unter der Erde. So etwa entwässert das Oberflächenwasser bei Königsbronn über den Fluss Brenz nach Süden zur Donau, während das Wasser im Untergrund dem Rhein zufließt. Für die ferne Zukunft ist aufgrund der Geländeneigung und der damit verbundenen Erosion anzunehmen, dass sich die 5 km nördlich der Brenzquelle entspringende Lauter immer weiter nach Süden eingräbt und so die Brenz irgendwann "übernehmen" und sie ebenfalls nach Norden entwässern wird. Auf dem verkarsteten Jurakalkplateau der Schwäbischen Alb entwässern bereits heute nur noch ganz wenige Gewässer oberirdisch.

https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserscheiden_in_Deutschland https://lhk-bw.de/index.php/karstgebiete-in-baden-wuerttemberg https://www.tiefenhoehle.de/content/geologie-und-karst https://www.jewiki.net/wiki/Wasserscheide https://de.m.wikipedia.org/wiki/Flussgeschichte_der_Lauchert |

| Schwarzbachloch | |

| Schwarze Raucher | Schwarze und weiße Raucher gehören zu den hydrothermalen Quellen am Grund der Tiefsee. Das heiße Wasser, in welchem verschiedenen Stoffe gelöst sind, tritt durch ein röhren-, oder kegelförmiges, aus Mineralien bestehendes Gebilde aus dem Untergrund aus. Durch die Vermischung mit dem kälteren Umgebungswasser scheiden sich gelöste Stoffe als feine Partikel aus, die eine Wolke bilden, sodass der Eindruck einer Rauchwolke entsteht. Das Wasser besitzt beim Austritt eine Temperatur von über 300°C.

https://de.wikipedia.org/wiki/Raucher_(Hydrothermie)

|

| Schwebstoffe | Schwebstoffe sind ungelöste, feinstverteilte Partikel, die auf Grund ihrer annähernd gleichen Dichte wie Wasser in diesem frei schweben bzw. treiben.

https://www.umweltdatenbank.de/cms/lexikon/45-lexikon-s/2687-schwebstoffe.html

|

| Schwefelquelle | Austritt von Wasser mit hohem Schwefelgehalt, das mitunter auch zu Heilzwecken Verwendung findet. Typisch für Schwefelquellen ist der Geruch nach faulen Eiern (Schwefelwasserstoff). Häufig finden sich im Ablauf auch gelblich-weise Fäden. |

| Schwefelwasser | Wasser mit hohem Schwefelgehalt, das mitunter auch zu Heilzwecken Verwendung findet. Typisch für Schwefelwasser ist der Geruch nach faulen Eiern (Schwefelwasserstoff). Häufig finden sich im Wasser auch gelblich-weise Fäden. |

| Schweißwasser | Sickerwasser, das bei Hochwasser an der Rückseite eines Deiches austritt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kuverwasser

|

| Schwemmebene | Flache Geländeform, entstanden durch die meistens jahrhundertelangen Sedimentablagerungen eines oder mehrerer Flüsse.

|

| Schwemmgut | Auf der Wasseroberfläche treibendes Material natürlichen (Äste, Wasserpflanzen) oder künstlichen (Müll, Frackteile, Frachtgut) Ursprungs.

|

| Schwinde | Eine Schwinde, auch als Ponor oder Schluckloch, englisch sinkhole bezeichnet – ist eine Öffnung in der Geländeoberfläche, an der ein fließendes oder stehendes Gewässer abfließt und unterirdisch weiterfließt. Der Ponor ist eine typische, in vielen Regionen der Erde auftretende Karsterscheinung, und tritt daher häufig in Regionen auf, deren Untergrund aus Kalkstein besteht. Je nach Verhältnis zwischen Größe der Öffnung sowie des Volumens des sich anschließenden unterirdischen Höhlensystems (Durchflusskapazität) und der Zuflussmenge des entsprechenden Gewässers, unterscheidet man im deutschen Sprachraum Schwinden und Schlinger. Schwinde (man sagt auch Flussschwinde, Bachschwinde oder Wasserschwinde) bezeichnet hierbei den Fall, in dem die Zuflussmenge geringer ist, als die Durchflusskapazität des Höhlensystems. Dies äußert sich darin, dass ein Bach in einer entsprechenden Öffnung, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach verschwindet.

http://huberpower.com/wordpress/?p=2292 https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/glossar/ponor https://www.geocaching.com/geocache/GC4K08E_eichelgarten-ponor

|

| Schwindequelle | |

| Sediment | Sedimente im geowissenschaftlichen Sinn sind verschiedene mineralische (anorganische) und/oder organische Lockermaterialien, die – nach einem kürzeren oder längeren Transport durch Schwerkraft oder ein strömendes Medium – auf dem trockenen Land oder am Grund eines Gewässers abgelagert werden (akkumulieren). Sedimentgesteine, Ablagerungsgesteine oder Schichtgesteine sind mehr oder weniger feste Gesteine, die im Laufe geologischer Zeiträume aus solchen Sedimenten durch Diagenese hervorgegangen sind. Sedimente und Sedimentgesteine werden in klastische, biogene und chemische Sedimente untergliedert.

https://de.wikipedia.org/wiki/Sedimente_und_Sedimentgesteine#Klastische_Sedimente

|

| Sedimentation | Sedimentation bzw. Sedimentierung (von lat. sedimentum = Bodensatz) ist das Ablagern von Teilchen aus Flüssigkeiten oder Gasen unter dem Einfluss der Gewichtskraft oder der Zentrifugalkraft. Die sich bildende Schicht von Schwebstoffen heißt Sediment, Bodensatz, oder Lockersediment. Im Gegensatz zu Sedimentgestein ist Lockersediment ein Lockergestein. Bei der Sedimentation schichten sich die abgelagerten Teilchen aufgrund ihrer unterschiedlichen Sedimentationsgeschwindigkeiten (Absinkgeschwindigkeiten) nach ihrer Dichte und ihrer Größe. Die Teilchen mit größter Sedimentationsgeschwindigkeit lagern sich zuerst ab, liegen also zuunterst. Da die Sedimentationsgeschwindigkeit wesentlich von der Dichte bestimmt wird, können sich verschiedene Stoffe schichtweise getrennt ablagern, was auch dazu benutzt werden kann, die verschiedenen Stoffe eines Gemisches zu trennen (siehe Dekantieren). Wird nur ein Material abgelagert oder Materialien ähnlicher Dichte, lagern große Partikel schneller ab und liegen zuerst unten, während kleine Partikel oben liegen. Je größer also die Dichte ist, desto schneller sinkt der Stoff zu Boden. Bei aufgeschäumtem Material, beispielsweise eruptiven Bimssteinen, kann eine inverse Gradierung auftreten, kleinere Teilchen weisen dann eine höhere Sedimentationsgeschwindigkeit auf und lagern unten, während größere oben lagern. Sedimente werden, im Falle von Strömungen, hauptsächlich durch die Erosion des Querschnittes eingetragen. Ein weiterer Effekt ist der Sedimenteintrag. Hier werden Sedimente (und andere Feststoffe) aus dem Einzugsgebiet eingetragen. Natürliche Sedimente lassen sich nach ihrer Entstehung in drei Hauptgruppen unterteilen:

Der Ablagerungsort ist eine weitere Einteilungsmöglichkeit. Hier lassen sich fluviatile, limnische, marine, äolische, glaziale und pyroklastische Sedimente voneinander abgrenzen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Sedimentation

|

| Seeauge | Volkstümliche Bezeichnung für Grundwasserausstöße und Quelltöpfe im Murnauer Moos. |

| Seetypen | Seentypen in Deutschland:

-Ökoregionen 4 und 9: Alpen und Alpenvorland- Typ 1: Polymiktischer Alpenvorlandsee Typ 2: Geschichteter 1 Alpenvorlandsee mit relativ großem Einzugsgebiet 2 Typ 3: Geschichteter Alpenvorlandsee mit relativ kleinem Einzugsgebiet Typ 4: Geschichteter Alpensee

-Ökoregionen 8 und 9: Mittelgebirge- Typ 5: Geschichteter kalziumreicher 3 Mittelgebirgssee mit relativ großem Einzugsgebiet Typ 6: Polymiktischer kalziumreicher Mittelgebirgssee Typ 7: Geschichteter kalziumreicher Mittelgebirgssee mit relativ kleinem Einzugsgebiet Typ 8: Geschichteter kalziumarmer Mittelgebirgssee mit relativ großem Einzugsgebiet Typ 9: Geschichteter kalziumarmer Mittelgebirgssee mit relativ kleinem Einzugsgebiet

-Ökoregionen 13 und 14: Norddeutsches Tiefland- Typ 10: Geschichteter Tieflandsee mit relativ großem Einzugsgebiet Typ 11: Polymiktischer Tieflandsee mit relativ großem Einzugsgebiet Typ 12: Flusssee im Tiefland Typ 13: Geschichteter Tieflandsee mit relativ kleinem Einzugsgebiet Typ 14: Polymiktischer Tieflandsee mit relativ kleinem Einzugsgebiet

-Sondertypen (alle Ökoregionen)- Typ 88: Sondertyp natürlicher See (z. B. Moorsee, Strandsee, Altarm oder Altwasser) Typ 99: Sondertyp künstlicher See (z. B. Abgrabungssee)

Quelle: Umweltbundesamt nach Anlage 1 Oberflächengewässerverordnung

|

| Seewasser | Auch aus Seen kann Wasser zur Nutzung verwendet werden. Wird Wasser aus Seen in großer Tiefe (etwa 40 m) entnommen, so ist es gewöhnlich keimarm und frei von Trübungsstoffen, weshalb es in der Qualität dem Grundwasser ähnlich ist.

https://www.enzyklo.de/Begriff/Seewasser

|

| Semiaride Zone | Zone, in der über einige Jahre die Niederschlagsmenge nicht für Ackerbau ausreicht.

|

| Sickerquelle | Auch Sumpfquelle. Grundwasser tritt in zahlreichen kleinen Wasseradern aus, die das Erdreich durchtränken und einen mehr oder weniger großen flächigen Quellsumpf bilden. Ein Quellbach bildet sich erst dem Gefälle folgend aus dem Zusammenfluss mehrerer Quellrinnsale.

https://wurdarborn.hpage.com/quellen.html

|

| Sickerwasser | Sickerwasser bezeichnet das in den Untergrund versickernde grundwasserbildende Wasser aus Niederschlägen oder Gewässerabflüssen. Die im Bereich des Sickerwassers vorhandene Gesteinsschichten sind auf Grund ihrer Filtereigenschaften maßgeblich für die Qualität des Grundwassers.

http://wasser-lexikon.de/var/www/vhosts/wasser-lexikon.de/httpdocs/sickerwasser/

|

| Siedetemperatur | Der Siedepunkt (Abkürzung: Sdp.), Verdampfungspunkt oder auch Kochpunkt (Abkürzung: Kp.) eines Reinstoffes ist ein Wertepaar in dessen Phasendiagramm. Er besteht aus zwei Größen: Der Sättigungstemperatur (speziell auch Siedetemperatur) und dem Sättigungsdampfdruck (speziell auch Siededruck) an der Phasengrenzlinie zwischen Gas und Flüssigkeit. Er setzt sich also aus den beiden Zustandsgrößen Druck und Temperatur beim Übergang eines Stoffes vom flüssigen in den gasförmigen Aggregatzustand zusammen.

Der Siedepunkt stellt die Bedingungen dar, die beim Phasenübergang eines Stoffes von der flüssigen in die gasförmige Phase vorliegen, was man als Sieden oder Verdampfen bezeichnet. Zudem ist er für den umgekehrten Vorgang der Kondensation, allerdings nur bei Reinstoffen, identisch mit dem Kondensationspunkt. Beim Verdampfen eines Stoffgemisches kommt es zu einem veränderten Siedeverhalten und man beobachtet einen Siedebereich, anstatt eines einzelnen Siedepunktes. Bei einem Phasenübergang von der flüssigen in die gasförmige Phase unterhalb des Siedepunktes spricht man von einer Verdunstung.

https://de.wikipedia.org/wiki/Siedepunkt

|

| Siegfriedbrunnen | Als Siegfriedbrunnen werden einige kleinere, gefasste Quellen im weiteren Umfeld des Odenwalds bezeichnet, an denen Siegfried, der Protagonist der Nibelungensage, von Hagen von Tronje ermordet worden sein soll. Auf Grund wenig genauer und unterschiedlicher Angaben in den überlieferten Fassungen des Niebelungenlieds beanspruchen verschiedene Gemeinden den Tatort, die Siegfriedsquelle, für sich.

https://de.wikipedia.org/wiki/Siegfriedbrunnen#Odenheim

|

| Silikatquelle | Quelle aus silikatischem Untergrundgestein, wie Granit, Gneis, Buntsandstein. Das Quellwasser enthält nur geringe Konzentrationen an Kalkmineralen (weiches Wasser) und weist deshalb pH-Werte im sauren Bereich auf. Die Pufferkapazität solcher Quellen gegenüber Säureeinträgen, z.B. aus der Atmosphäre, ist gering. Versauerung!!

https://wurdarborn.hpage.com/quellen.html

|

| Sinter | Sinter ist eine allmähliche Kalkablagerung, welche durch Fällung von in Wasser gelösten Mineralien verursacht wird. Oftmals ist dies an Hängen, Geländestufen oder Terrassen (Sinterterrassen) und in vielfältigster Form in Höhlen, Bergwerken und Stollen zu beobachten.

|

| Sinterterasse | Sinter ist eine allmähliche Kalkablagerung, welche durch Fällung von in Wasser gelösten Mineralien verursacht wird. Oftmals ist dies an Hängen, Geländestufen oder Terrassen (Sinterterrassen) und in vielfältigster Form in Höhlen, Bergwerken und Stollen zu beobachten.

https://de.wikipedia.org/wiki/Sinter

|

| Siphon | In der Höhlenkunde bezeichnet Siphon einen unter Wasser stehenden Höhlenteil. Unterschieden werden können permanente Siphons, in denen dauerhaft Wasser steht, und temporäre Siphons, die nur bei erhöhtem Wasserstand gefüllt sind. Höhlenteile, die verhältnismäßig wenig Raum zwischen Wasseroberfläche und Höhlendecke aufweisen, werden mitunter als Halbsiphon bezeichnet. Wenn sich der Höhlengang am Ende des bekannten lufterfüllten Bereiches unter der Wasseroberfläche fortsetzt, spricht man auch von Endsiphon.

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Siphon_(H%C3%B6hlenkunde)

|

| Sodbrunnen | Als Sod oder Sodbrunnen wird ein gegrabener Schachtbrunnen bezeichnet, dessen meist runder Brunnenschacht bis zum Grundwasserspiegel abgeteuft und meist mit trocken geschichteten Bruchsteinen oder Kieseln ausgekleidet ist. Der Sodbrunnen benötigt eine Hebevorrichtung, mit deren Hilfe das Wasser an die Oberfläche befördert wird. Es gibt einfache Schöpfbrunnen, Ziehbrunnen mit Haspel, Galgbrunnen oder Pumpbrunnen. Burgbrunnen sind häufig Sodbrunnen. |

| Sohlgefälle | Das Sohlgefälle ist das Gefälle der Gewässer- oder Talsohlen entlang des gesamten Fließgewässerverlaufs oder eines Teilabschnitts. Es wird berechnet, indem der Höhenunterschied zwischen Quelle und Mündung bzw. Anfang und Ende des Abschnitts durch die Länge des Flusslaufs dividiert wird. Üblicherweise wird der Wert in Promille bzw. in Meter pro Kilometer angegeben. Werte liegen zwischen 0,1 ‰ für ausgesprochene Tieflandsflüsse und 10 ‰ für ausgesprochene Gebirgsflüsse. |

| Sohlkerbental |  Das Sohlkerbental ist eine Talform mit typischem Talquerprofil. Der charakteristische, V-förmige Querschnitt ist Ausdruck starker Tiefenerosion und starker Hangdenudation. Die weitere Talentwicklung kann so verlaufen, dass verstärkte Seitenerosion bei immer noch vorhandener Tiefenerosion zu einer Ausweitung des felsigen Talbodens führt. Andererseits kann eine Form bei der Aufschüttung einer Schottersohle infolge Fluvialakkumulation entstehen. Führt die Seitenerosion zu einer Hangrückverlegung und Ausweitung des Talbodens, sodass die Talbreite größer als die Taltiefe wird, spricht man von einem Sohlental. |

| Sole | Sole (aus spätmittelhochdeutsch sul, sol für „Salzbrühe“) ist eine wässrige Lösung von Salzen, die mindestens 14 g gelöster Stoffe pro 1 kg Wasser enthält.[1] Ursprünglich bezeichnete der Ausdruck nur die Kochsalz-Lösungen, aus denen aus natürlichen Solequellen in Salinen, Gradierwerken, Salzbergwerken oder am Meer Salz gewonnen wurde.[2] Durch Eindampfen an der Sonne (Evaporation) oder Sieden der Sole wird dann Kochsalz gewonnen. Die Bezeichnung Sole wird auch heute noch hauptsächlich für entsprechend konzentrierte Natriumchlorid-Lösungen verwendet.

https://de.wikipedia.org/wiki/Sole

|

| Solequelle | Charakteristisch für diesen Quelltyp sind sehr hohe Chlorid-Konzentrationen, die durch Kontakt des Grundwassers mit einem Salzstock entstehen. Der hohe Salzgehalt wird nur durch salztolerante Organismen ertragen, die sonst im Brackwasser bzw. an Küsten heimisch sind. Solequellen werden häufig als Heilbäder genutzt. Vgl. auch Kochsalzquelle.

https://wurdarborn.hpage.com/quellen.html

|

| Solfatare | Bestehen heiße Gasaustritte in Hochenthalpie-Regionen hauptsächlich aus Schwefelwasserstoff (H2S) mit geringeren Kohlenstoffdioxid- (CO2) und Wasserdampf- Anteilen, so werden sie Solfataren genannt. Bei Kontakt mit atmosphärischem Sauerstoff oxidiert bei Solfataren der Schwefelwasserstoff (H2S) und bildet elementaren Schwefel und Wasser. Durch weitere Oxidation bildet sich Schwefeldioxid (SO2), der sich wiederum in Wasser löst und es entsteht Schweflige Säure (H2SO3). Diese Säure greift das Gestein stark an und bewirkt zusammen mit dem heißen Wasserdampf die Zersetzung der mineralischen Bestandteile, so dass es bis hin zur Ausbildung von Schlammtöpfen (mudpot) kommen kann.

https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/s/solfatare.html

|

| Soll (Pl. Sölle) | In einem Toteisloch befindliches Stillgewässer, meist ohne Zu- und Abfluss. |

| Spaltquelle | Aufsteigende Quelle, bei der die grundwasserführende Schicht auf eine wasserundurchlässige Schicht trifft, wodurch das Wasser in vorhandenen Spalten nach oben gedrückt wird und dort als Quelle abfließt.

https://wurdarborn.hpage.com/quellen.html

|

| Speiloch | Periodisch schüttender Wasseraustritt aufgrund veränderter Druckverhältnisse eines nach der Versickerung unterirdischen Wasserlaufs in einem Berg, meist in Karstgebieten https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/karsthydrologie/4006 |

| Spring | Artesische Quellen im Gebiet der kalksteinhaltigen Ränder des Thüringer Waldes und des Harzes werden dort häufig als Spring bezeichnet. Beispiele sind der Mühlberger Spring und der Kainspring bei Oberdorla.

https://deutsch-wiki.ru/wiki/Artesische_Quelle

|

| Springquelle | Vulkanisch erhitztes oder mit Kohlenstoffdioxid versetztes Grundwasser bildet beim Austritt wiederholt Fontänen, bei großen Sprunghöhen auch Geysire genannt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Quelle#Einteilung_nach_Strukturmerkmalen_im_Quelleinzugsgebiet

|