Enzyklopädie, Glossar und Informationen zu Wasserquellen

| Begriff | Definition |

|---|---|

| Hydrosphäre | Die Hydrosphäre beschreibt jenen Teil der Erde, welcher mit Wasser bedeckt ist. Insgesamt betrifft das in etwa 70% der Erdoberfläche. Die Masse des Wassers stellt aber mit 1/8000 einen verhältnismäßigen geringen Anteil der gesamten Erdmasse dar. |

| Hydrostatischer Druck | Der hydrostatische Druck, auch Gravitationsdruck oder Schweredruck, ist der Druck, der sich innerhalb von ruhendem Wasser oder eines anderen Fluids (Flüssigkeit oder ein Gas) durch den Einfluss der Gravitation einstellt.

https://biancahoegel.de/fluid/druck_hydro_statisch.html

|

| Hygrophil | Feuchte Standorte liebend. |

| Hygroskopizität | Eigenschaft eines porösen Mediums (z.B. Boden), Feuchtigkeit aus der Atmosphäre aufzunehmen.

|

| Hyperton | Als hyperton wird eine Flüssigkeit dann bezeichnet, wenn sie zuviele gelöste Teilchen besitzt und damit einen höheren osmotischen Druck als Blut aufweist. Limonaden oder unverdünnte Fruchtsäfte fallen darunter und sind eshalb während Belastung nicht zu empfehlen. Nach körperlicher Belastung füllen sie jedoch sehr rasch den Kohlehydratspeicher wieder auf. |

| Hyporheische Zone | Übergangszone zwischen Grundwasserleitern und Fließgewässern, ist von großer Bedeutung für die ökologischen Funktionen von Fließgewässern, ein natürlicher Bioreaktor, der maßgeblich verantwortlich ist für die Selbstreinigungskraft von Fließgewässern und ein wichtiges Habitat für verschiedene aquatische Organismen.

|

| Intermittierende Quelle | Quelle, die zeitweise versiegt. Wird regional auch Hungerbrunnen genannt. |

| Ion | Als Ion wird ein elektrisch geladenes Atom oder Molekül bezeichnet. Ist seine Ladung negativ, so handelt es sich um ein Anion. Bei positiver Ladung spricht man von einem Kation. Ihre Bezeichnungen leiten sich vom jeweiligen Ziel ihrer Wanderung im elektischen Feld her: Anionen (negativ) wandern zum positiven Pol, der Anode, Kationen (positiv) wandern zum negativen Pol, der Kathode.

|

| Jahresmitteltemperatur | Die Jahresmitteltemperatur eines Ortes wird aus dem Durchschnitt der mittleren Temperatur aller Monate eines Jahres errechnet. Die Monatsmitteltemperatur ergibt sich aus des Tagesmitteltemperaturen aller Tage eines Monates. |

| Juveniles Wssser | In der Hydrologie bezeichnet man das Wasser, welches aus Magmaherden entsteht und noch nicht am allgemeinen Kreislauf des Wassers teilgenommen hat, als juveniles Wasser. Da es niemals nachteiligen Umwelteinflüssen ausgesetzt war, weist es keinerlei Verschmutzung auf und ist deshalb sehr rein hochwertig. Es kann nicht durch Wasser ersetzt werden, das sich im Kreislaufsystem befindet, wodurch seine Mengen begrenzt sind. In Ländern mit Wasserknappheit wird juveniles Wasser teilweise auch zur Versorgung der Bevölkerung und landwirtschaftlichen Nutzung herangezogen, beispielsweise in Libyen. Das Land liegt auf dem weltweit größten Reservoir an fossilem Süßwasser. Das Nubische Sandstein-¬Aquifer-System wird auf 373 000 Milliarden Kubikmeter Wasser auf einer Fläche von etwa zwei Millionen Quadratkilometern geschätzt. Der lybische „Great Man-Made River“ transportiert fast 2,5 Million Kubikmeter Wasser täglich und ist das größte Bewässerungsprojekt der Welt. In Deutschland wird Trinkwasser zu 70% aus Grund- und Quellwasser gewonnen. In der Typologie für Heilwässer wird der "Typ 1" als Wasser aus großen Erdtiefen bis zu mehreren Kilometern beschrieben. Hierbei kann es sich um juveniles Wasser handeln.

https://www.wikiwand.com/de/Juveniles_Wasser

|

| Kalium | Bei Kalium handelt es sich um ein chemisches Element der 1. Hauptgruppe des Periodensystems. In Bezug auf Wasser ist Kalium von besonderem Interesse, da es ein wesentlicher Bestandteil nahezu aller Tonminerale ist. Diese fungieren als Wasser-Nichtleiter als Wasserbarrieren eine große Rolle. |

| Kalkquellmoor | Kalkquellmoore entstehen, wenn an den Flanken von Moränenwällen Grundwasser austritt und der umliegende Bereich auf Grund der entsandenen Quellbäche dauerhaft vernässt. Gerade im nördlichen Voralpenland weist das Wasser einen sehr hohen Kalkgehalt auf. Der im Wasser transportierte Kalk setzt sich dabei oft an Steinen, Pflanzen und Pilzen ab und versteinert diese. |

| Kalkstein | Der Begriff Kalkstein wird in der Umgangssprache etwas anders verwendet als in der technischen und wissenschaftlichen Fachsprache. Während diese den Begriff relativ umfassend verwendet und außer den stark verfestigten Kalksteinen auch relativ mürbe Gesteine wie die Kreide den Kalksteinen zurechnet, ist der Begriff in der Baustoffindustrie eher auf stark verfestigte Kalke eingeschränkt. Überdies bezeichnet man im Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk und in der Natursteinindustrie polierfähigen Kalkstein oft als „Marmor“, obwohl er im geologischen Sinne kein Marmor ist. Geowissenschaften sprechen von metamorphem Gestein. Kalksteine können innerhalb der Sedimentgesteine mehreren Typen angehören. Der überwiegende Teil der Kalksteine ist aber biogenen Ursprungs, das heißt, er wurde von Lebewesen gebildet und abgelagert. Fossilkalke besitzen häufig zahlreiche und gut erkennbare Fossilien. Diese Kalke enthalten oft Poren und andere Hohlräume. Noch größere Hohlräume enthalten Süßwasserkalke, Travertin oder Kalktuff.

Kalkstein kann aber auch durch chemische Prozesse (die wiederum von Lebewesen beeinflusst werden können) aus dem Wasser ausgefällt werden. Weiterhin kann Kalkstein oder Marmor durch Säuren angegriffen, mechanisch abgetragen, transportiert und an anderer Stelle als klastisches Sediment wieder abgelagert werden, wie es in Karstgebieten zu beobachten ist.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kalkstein https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Kalkstein

|

| Kalktuff | Bei Kalktuff, auch Quellkalk, Quelltuff oder Bachtuff genannt, handelt es sich um ein noch junges Gestein. Es entsteht, wenn kalkgesättigtes Wasser durch Sonne erwärmt wird oder an Turbulenzen oder Pflanzen Kohlendioxid verliert. Dann fällt der im Wasser gelöste Kalk als so genannter Kalktuff aus. Kalktuff findet sich in allen Karstgebieten, in Deutschland vor allem am Rand der Schwäbischen und der Fränkischen Alb sowie im Alpenvorland. Viele mächtige Kalktuffvorkommen wurden während der Interglaziale oder im Atlantikum gebildet. Aber auch heute bilden sich Kalktuffe rezent an kalkübersättigten Quellbächen und formen Steinerne Rinnen, Kalktuff-/Sinterterrassen und inkrustieren Wurzeln, Moose und Äste. Über den Begriff Kalktuff herrscht übrigens Uneinigkeit. So wird er oft auch als Sinter oder Travertin bezeichnet. Die Struktur von Kalktuff ist wesentlich abhängig, ob, wie viele und welche Pflanzen mit versteinert werden. Im Gegensatz zum (annähernd) reinen kristallinen Kalkstein, wie er bei Sinter ausgebildet ist, entstehen durch das Vorhandensein von Pflanzen bei der Steinbildung Hohlräume im Gestein. Durch diese poröse Struktur erhält Kalktuff einen hohen Dämmwert und wurde bereits in der Vergangenheit regional intensiv als Baustoff eingesetzt. In der Vergangenheit gab es in solchen Gegenden zahlreiche Steinbrüche, in denen Kalktuffe gesägt wurden.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kalktuff

|

| Kalktuffquelle | Das Quellwasser in Kalkgebirgen weist hohe Konzentrationen von gelöstem Kalk auf. Der Entzug von Kohlendioxid durch Photosynthese von Algen und Wasserpflanzen führt zu einem Ausfällen eines erheblichen Teils des gelösten Kalkes (Calciumhydrogencarbonat) als Kalk (Calciumcarbonat), der sich an den Pflanzen ablagert (Quelltuff). Dadurch können treppenartige Kaskaden von hintereinandergeschalteten Wasserbecken entstehen.

https://wurdarborn.hpage.com/quellen.html

|

| Kanal | Eine künstliche, offene Wasserrinne, im allgemeinen mit regelmäßigem Querschnitt.

|

| Kapillarität | Ein mit der Oberflächenspannung von Flüssigkeiten verbundenes Phänomen, insbesondere in Kapillarröhren und porösen Medien, bei dem Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe aufeinandertreffen.

|

| Kapillarwasser | Wasser, das aufgrund der Kapillarität oberhalb des Grundwasserspiegels im Boden festgehalten wird. Bildet zuzsammen mit dem Adhäsionswasser das Haftwasser.

|

| Karbonatgestein | Karbonatgestein (Kalkstein) bezeichnet eine meist durch Ablagerungen entstandene Gesteinsgruppe, welche überwiegend aus Karbonatmaterialien aufgebaut wird. Zu den Karbonatgesteinen gehören u.a. Kalke, Dolomite und Magnesite.

https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/k/karbonatgestein.html

|

| Karbonatquellen | Quellen aus Karbonatgesteinen, wie Kalk, Mergel und Dolomit. Quellen aus Einzugsgebieten mit hohem Anteil von Karbonatgesteinen reagieren alkalisch (hohe pH-Werte, hartes Wasser) und sind nicht versauerungsgefährdet.

https://wurdarborn.hpage.com/quellen.html

|

| Kargletscher | Gletscher, der in einer als Kar bezeichneten Hohlform liegt, welche von ihm durch glaziale Erosion geformt wurde, und dessen Zunge nicht (mehr) über die Karschwelle hinausreicht. Kargletscher sind in den Alpen und anderen ehemals stärker vergletscherten Hochgebirgen häufig im Bereich der rezenten Schneegrenze zu finden. Sie sind Reste (Rückzugsstadium) einst größerer Gletscher, von denen die Kare, in denen sie liegen, gebildet wurden. |

| Karren | Eine Karre oder Schratte ist eine morphologische Kleinform, die durch Lösungsverwitterung im Karst entsteht. Sie wird in Kalk-, Dolomit-, Gips- und Salzgestein angetroffen. Unter Karren versteht man ein durch Wasser immer mehr ausgeweitetes Kluftnetz von der Oberfläche bis ins Innere des Karstes. Auch unter Bodenbedeckungen verläuft die Karrenbildung weiter, ebenso in Höhlen. Hierbei können Rinnen im Millimeterbereich bis hin zu Formen der Megakarren im Meterbereich entstehen.

https://www.jewiki.net/wiki/Karre_(Rinne)

|

| Karsee | Kare sind durch versteilte, lehnsesselförmige Karrückwände und eine Karmulde mit verebnetem Grund gekennzeichnet. Bei besonders markant ausbildeten Karen prägen Felswände die Karwand, und die Karmulde ist beckenartig übertieft. Außer bei durchlässigem Gesteinsuntergrund (Lockermaterial, verkarstete Gesteine) sind sie dann von Karseen gefüllt, die allerdings auch schon zusedimentiert oder vermoort sein können. Der talseitige Abschluss kann durch eine felsige Karschwelle (Karriegel) oder durch Lockermaterial von Endmoränen des einstigen Kargletschers gebildet sein. Die Abflüsse von Karseen mit stauenden Moränenwällen haben diese Wälle zuweilen schluchtartig zerschnitten oder sogar durchbrechen lassen, wonach die Karböden zur Gänze trocken gefallen sein können. |

| Karst | Der Begriff Karst steht aus geologischer Sicht für die Gesamtheit der Formen von durchlässigen, wasserlöslichen Gesteinen (z.B. Kalkstein, Gips, Salze), die durch Oberflächen- und Grundwasser ausgelaugt werden. Als verkarstende Gesteine gelten in der Reihenfolge ihre Löslichkeit Salze, Anhydrit, Gips, Kalk- und Quarzgesteine (Sandstein, Quarzite)). Durch Lösungsvorgänge kommt es zu charakteristischen Karsterscheinungen. An der Oberfläche sind dies z.B. Karren (Schratten), Dolinen, Uvalas, Poljen, Schlotten, Erdorgeln. Zu den unterirdischen Karsterscheinungen gehören oft weit verzweigte Höhlen und die typischen Erscheinungen der Karsthydrographie: unterirdische Flussläufe und Karstseen, Karstquellen, die unter Druck austreten, Ponore (Katavothre) oder Flussschwinden. Auch Sandsteine und Quarzite unterliegen bei geeigneten klimatischen Voraussetzungen der Verkarstung, wobei diese Vorgänge und die resultierenden Formenschätze oft nur weniger auffällig erkennbar sind, da sie langsam und mit geringen Lösungsraten einhergehen. Karstbildung führt immer wieder zu Bodeneinstürzen - in den letzten Jahren z.B. in Tirol, wo mittlerweile per Gipskarstverordnung von 2011 vor der Errichtung von Bauten in bestimmten Gebieten Tirols Bodenprobebohrungen angeordnet sind. Ein weiteres Merkmal der Karst schaffenden Korrosion ist es, dass die beteiligten Minerale auch reversibel wieder in fester Form als Sinterbildungen (Speleotheme) ausgeschieden werden können. Sie werden im Kalkkarst besonders auffällig in Form von Tropfsteinhöhlen und Sinterterrassen. Gips-Tropfsteine und Quarz-Opal-Sinter zählen hingegen zu den seltenen und meist unauffälligen Sinterbildungen in Gips- oder Sandstein-Höhlen. Sie alle sind geeignete Belege für die vorangegangene Korrosion. Aus hydrologischer Sich ist eines der Hauptmerkmale des Karsts der überwiegend unterirdische Wasserhaushalt, der nicht auf einer primären Porosität des Gesteins beruht, sondern vielmehr sekundär durch den in geologischer Zeit stattfindenden Prozess der Verkarstung (d. h. einer Korrosion des Gesteins) bedingt wird. Durch die starke Versickerung des Wassers ist Karst ist durch einen Mangel an Oberflächenwasser gekennzeichnet. Großräumig finden sich diese im und um das Mittelmeer sowie in Südostasien und Südchina, den Großen Antillen und im Indoaustralischen Archipel. Von in globalem Vergleich geringerem Ausmaß sind Karstlandschaften der deutschen Mittelgebirge (Schwäbische Alb, Fränkische Alb, Harz), des Französischen und Schweizer Juras sowie allgemein Westeuropas und der Nord- wie Südalpen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Karst https://www.geocaching.com/geocache/GC664HV_karsterscheinungen-erdfall

|

| Karst, bedeckter | Von nacktem Karst spricht man, wenn die Bodenkrume abgetragen ist und der bloße Fels zu Tage tritt. Ist eine Vegetationsdecke vorhanden, spricht man von bedecktem Karst.

http://hgnord.de/artikel/karst_06.html

|

| Karst, grüner | Merokarst ist die nicht voll entwickelte Karstform der kühlgemäßigten Breiten, die von Mitteleuropa und Westeuropa bekannt ist. Typisch entwickelt sind Karren und Schlucklöcher sowie kleine und flache Dolinen. Da diese Karstlandschaften immer vegetationsbestanden sind, wird hier auch vom „Grünen Karst“ (Karst unter Humus oder Sedimentschichten) gesprochen.

http://dictionary.sensagent.com/Karst/de-de/ https://de.wikipedia.org/wiki/Karst

|

| Karst, nackter | Von nacktem Karst spricht man, wenn die Bodenkrume abgetragen ist und der bloße Fels zu Tage tritt. Ist eine Vegetationsdecke vorhanden, spricht man von bedecktem Karst.

http://hgnord.de/artikel/karst_06.html

|

| Karstaquifer | Ein verkarsteter Gesteinskörper, dessen Durchlässigkeitseigenschaften wesentlich durch Lösungshohlräume wie erweiterte Trennfugen, Karstspalten und Karströhren bestimmt werden. Karstgrundwasserleiter zeichnen sich i.a. durch hohe Transmissivitäten sowie raschen Abfluß entlang der bevorzugten Wegsamkeiten ab. Diese vergleichsweise hohen Abflußgeschwindigkeiten sowie die weiten Öffnungsquerschnitte der Karstkanäle und der Karströhren haben eine nur geringe Selbstreinigungswirkung während der Untergrundpassage zur Folge. Karstgrundwässer wie auch der Grundwasserleiter selbst sind daher sehr empfindlich gegen den Eintrag von Schadstoffen.

https://www.spektrum.de/lexikon/geowissenschaften/karstgrundwasserleiter/8106

|

| Karstgestein | Durchlässige, wasserlösliche Gesteine, die durch Oberflächen- und Grundwasser ausgelaugt werden. Hierzu gehören in der Reihenfolge ihrer Löslichkeit: Salze, Anhydrit, Gips, Kalk- und Quarzgesteine (Sandstein, Quarzite).

|

| Karstgrundwasserleiter | Ein verkarsteter Gesteinskörper, dessen Durchlässigkeitseigenschaften wesentlich durch Lösungshohlräume wie erweiterte Trennfugen, Karstspalten und Karströhren bestimmt werden. Karstgrundwasserleiter zeichnen sich i.a. durch hohe Transmissivitäten sowie raschen Abfluß entlang der bevorzugten Wegsamkeiten ab. Diese vergleichsweise hohen Abflußgeschwindigkeiten sowie die weiten Öffnungsquerschnitte der Karstkanäle und der Karströhren haben eine nur geringe Selbstreinigungswirkung während der Untergrundpassage zur Folge. Karstgrundwässer wie auch der Grundwasserleiter selbst sind daher sehr empfindlich gegen den Eintrag von Schadstoffen.

https://www.spektrum.de/lexikon/geowissenschaften/karstgrundwasserleiter/8106

|

| Karsthöhlen | Man unterscheidet grundsätzlich zwischen Lösungs– und Einsturzhöhlen.

Damit eine Karsthöhle entstehen kann, braucht es wasserlösliches Gestein mit einer gewissen Anzahl Klüfte oder Spalten, Wasser und einen Höhenunterschied zwischen der Eintritt- und Austrittsstelle des Wasserlaufes. Ein Boden mit viel Vegetation enthält große Mengen an Kohlendioxid (CO2), welches durch den Zerfall von organischem Material und durch die Photosynthese der Pflanzen entsteht. Wenn Regen auf diesen Boden fällt und einsickert, nimmt das Regenwasser CO2 auf und es entsteht kohlensäurehaltiges Wasser. Dieses ist sehr aggressiv gegen Kalk. Es sickert in die Ritzen und Spalten des Gesteins und löst Teile des umgebenden Kalksteins auf. Das Wasser sucht sich verschiedene Wege durch den Boden, wodurch ein unterirdisches Labyrinth entsteht. Sobald die Spalten eine gewisse Größe erreicht haben bildet das Wasser einen Wirbel und kann den Kalk zusätzlich durch mechanische Erosion lösen: eingeschwemmter Sand und andere Sedimente schleifen die Wände wie Schmirgelpapier ab. Es entstehen unterirdische Hohlräume. Eine Karsthöhle wird auch nach der eigentlichen Entstehung weiter gestaltet. Dies kann beispielsweise durch Wassereinbrüche, Tropfsteinbildung, Verschiebungen der Erdkruste aber auch durch Felseinbrüche und Umleitung des Wassers geschehen. Karsthöhlen zählen aufgrund ihrer bizarren Tropfsteinbildungen zu den spektakulärsten Höhlenformen. Die Höhlenentwicklung steht mit den übrigen Karstformen in Wechselbeziehungen. Manche Formen, wie Einsturzdolinen oder Erdfälle, setzen Höhlenbildung voraus. |

| Karsthydrologie | Ein Karst bildet ein typspezifisches unterirdisches Abflussregime aus, das karsthydrologische System. Solche Systeme gestalten die geomorphologische Entwicklung von Karstlandschaften wesentlich mit. Unterschiedliche Anschauungen über ihre Funktionsweise führten innerhalb der Karstologie zu heftigen Debatten (Karstgrundwasser versus Schule unterirdische Karstflüsse). Karsthydrologische Fragestellungen sind bis heute ein Schwerpunkt der Karstforschung und berühren die hydrogeologischen Ingenieurswissenschaften, die im Karst besonders schwierige und aufwändige Trinkwasserversorgung, den Hochwasserschutz sowie die Errichtung von Wasseringenieursbauten wie große Stauwehren und Wasserkraftwerke. Zur Untersuchung der in Karstgebieten auftretenden wasserwirtschaftlichen und kulturlandschaftsbezogenen Probleme finden eigens hierfür entwickelte karsthydrologischer Untersuchungen Anwendung, bei denen insbesondere Tracer und geologische Bomben zur Verfolgung des Karstwassers eingesetzt werden. Unter den Begriff der Karsthydrologie fällt auch alles, was als Folge der unteririschen Wasserführung auftritt: Ponore, Estavellen, Karstquellen, Poljen, Trockentäler, Turloughs und Sickerflüsse. Heute wird auch von einem Karstgrundwasserspiegel gesprochen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Karst http://dictionary.sensagent.com/Karst/de-de/

|

| Karstquelle | Typisch für Karstquellen ist eine hohe Schüttungsmenge nach Niederschlägen, die auf einer schnellen Passage des Wassers durch den Untergrund infolge ausgedehnter Hohlraumsysteme im Karst beruht. Verbunden mit dieser schnellen Passage des Wassers durch den Untergrund ist ein hoher Gehalt des Quellwassers an Trüb- und (bei landwirtschaftlichen Flächen im Einzugsgebiet) auch Nährstoffen, da das Niederschlagswasser kaum gefiltert wird. In Trockenperioden versiegen Karstquellen rasch. Karstquelltopf: Tümpelquelle, die sich aus unterirdischem Höhlensystem im Karstgebirge speist und von großen Wassermengen gespeist wird (z.B. Blautopf).

https://wurdarborn.hpage.com/quellen.html

|

| Karstquelltopf | Tümpelquelle, die sich aus unterirdischem Höhlensystem im Karstgebirge speist und von großen Wassermengen gespeist wird (z.Bsp. Blautopf) |

| Kastental |

Kastentäler haben steile bis senkrechte Wände mit einem meist ebenen talboden. Das Profil ist deshalb meist rechteckig oder trapezförmig. Oft sind Kastentäler in Gebieten mit starkem Gefälle und periodischer Wasserfürhung zu finden. Dies führt zu starker Tiefen- und Seitenerosion. |

| Kation | Als Kation wird ein elektrisch positiv geladenes Ion bezeichnet. Hierzu gehören beispielsweise Calcium-, Kalium-, Magnesium-- und Natrium-Ionen. |

| Kegelkarst | Als Kegelkarst oder auch Turmkarst werden steile, kegel -oder turmförmige Erhebungen bezeichnet, welche zumeist in tropischen Gebieten isoliert über ihre Umgebung aufragen.

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Kegelkarst

|

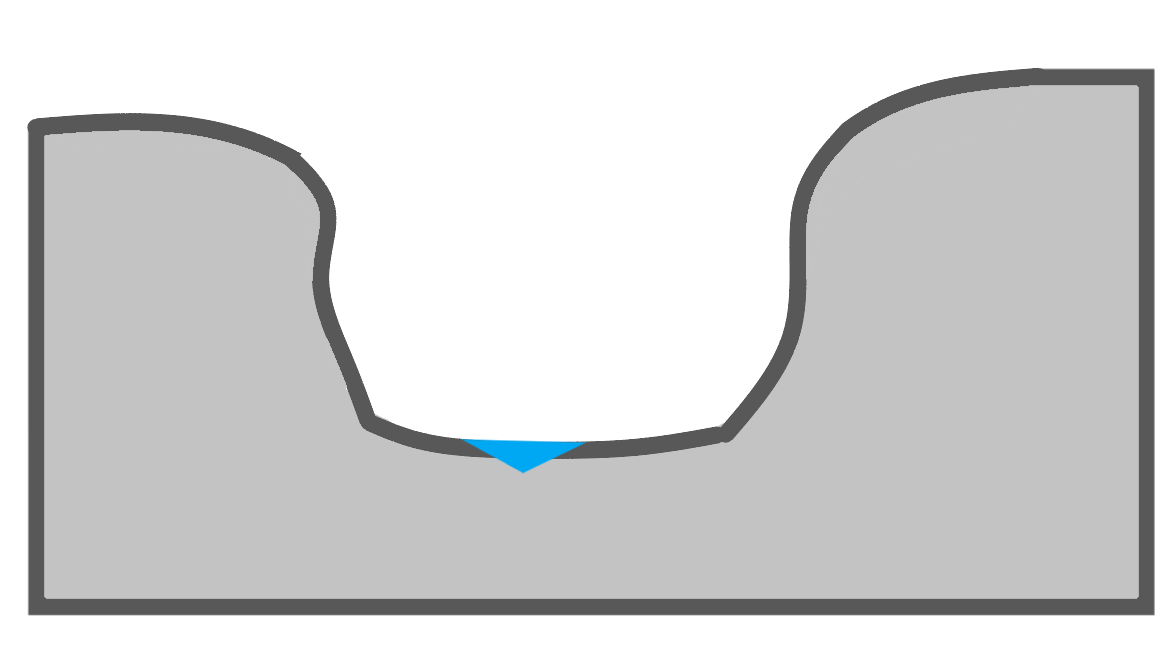

| Kerbtal |

Kerbtäler (aufgrund ihrer häufigen vereinfacht-symmetrischen Talhänge auch V-Täler genannt) sind Täler, die sich vor allem in Mittel- und Hochgebirgen befinden. Häufig sind sie an ihrer Sohle so schmal, dass sie als Engtal gelten können. Die entstehungsgleichen Kerbsohlentäler werden dagegen den Sohlentälern zugeordnet. Kerbtäler entstehen bei stark überwiegender Tiefenerosion und gleichzeitig auftretender Denudation an den Talhängen. |

| Kies | Kies ist eine Korngrößenbezeichnung und weitverbreitetes Lockersediment bzw. ein Lockergesteinsboden. Die Korngröße von Kies umfasst gerundete gesteins- oder Mineralkörper, welche einen Korndurchmesser zwischen 2mm und 63mm aufweisen.

https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/k/kies.html

|

| Klamm |

Eine Klamm entsteht, wenn das Gestein durch sehr starke und lang andauernde Tiefenerosion und fehlende Hangdenudation durch das Fließgewässer eingeschnitten wird. Klammen sind also Gebirgsschluchten mit senkrechten bis überhängenden Felswänden. |

| Klarwasser | Wasser, das über Verfahren des Wasserrecyclings beispielsweise über Bio-Membranfilter aus Grauwasser gewonnen wird und einer Zweitnutzung für Gartenbewässerung, Reinigung, Toilettenspülung u.a. zugeführt werden kann. Klarwasser ist hygienisch sauber und arm an Schadstoffen, es entspricht jedoch nicht den Anforderungen an Trinkwasser. Wird aus kommunalem Abwasser gewonnenes Klarwasser in Flüsse eingeleitet, kann dies zu Problemen führen, da es häufig Antibiotika-, Medikamenten- und Hormonrückstände, Nanopartikel, hormonähnliche Chemikalien wie Weichmacher ua. enthält, deren Auswirkung auf ökologische Prozesse im und am Wasser teilweise noch wenig erforscht ist. Nachgewiesen wurde beispielsweise der nachteilige Einfluss von Rückständen der Anti-Baba-Pille (Östrogen) im Wasser auf die Fortpflanzungsfähigkeit von Fischen, da ein steigender Anteil männlicher Fische "verweiblichten". |

| Klifflinie | Als Klifflinie wird eine Höhenstufe mit abrupter Versteilung des Reliefs und Zunahme der mittleren Höhe an der Südflanke der Schwäbischen Alb bezeichnet. Sie zieht sich von Tuttlingen im Südwesten bis etwa zum Nördlinger Ries im Nordosten über die gesamte südliche Abdachung der Schwäbischen Alb. Sie trennt die Mittlere Flächenalb mit ihren fruchtbareren Lösslehmböden von der sich nordwestlich anschließenden Mittleren Kuppenalb mit ihren steinigeren, tonigen Lehmböden. Die Felsen der Klifflinie bestehen aus den unterschiedlichen Kalkgesteinen des Weißen Jura, aus denen auch fast die gesamte Schwäbische Alb besteht. Die Klifflinie selbst entstand in der Brandungszone eines Meeres, das sich vor etwa 18 bis 17 Millionen Jahren über das nördliche Alpenvorland zur Schwäbischen Alb erstreckte. Sie ist somit als Teil der Küstenlinie dieses Binnenmeeres, des sogenannten Molassemeeres, anzusehen. Die Klifflinie zeigt alle Merkmale einer Kliffküste und ist daher ein fossiles Relikt der permanenten Erosionsprozesse, denen die Erdkruste bis in teilweise tiefere Schichten unterworfen ist.

https://de.wikipedia.org/wiki/Klifflinie https://my-greenday.de/3973700/1/klifflinie.html

|

| Kluft | Klüfte oder Kluftflächen sind feine Trennflächen im Gestein bzw. im Gebirge, die durch tektonische Beanspruchung entstehen, aber auch durch diagenetische Prozesse oder Abkühlung (Kontraktion) von Gesteinen. Die Größenordnung einer Kluft liegt im Bereich von wenigen Millimetern Weite und mehreren Metern Erstreckung. In der Regel findet an den Kluftflächen kein Versatz der getrennten Gesteine statt. Treten jedoch größere Bewegungen entlang der Klüfte auf, so entwickeln sie sich zu Verwerfungen oder Störungen bzw. Störungszonen. Bei seitlicher Öffnung von Klüften reißen Spalten auf. Alternativ wird auch der Begriff Riss verwendet.

https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/k/kluft.html

|

| Kluftaquifer | Ein Kluftaquifer ist ein Aquifer in dem Grundwasser vorwiegend in Klüften gespeichert ist und sich auch vorwiegend in diesen bewegt. Kluftaquifere sind dabei meist wesentlich deutlicher anisotrop als Porenaquifere. Eine Bewegung von Wasser findet hauptsächlich in der Vorzugsrichtung der Klüfte statt.

https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/k/kluftaquifer.html

|

| Kluftgrundwasser | Kluftgrundwasser ist das Grundwasser in Festgesteinen (Kluftgrundwasserleiter), deren durchflußwirksame Hohlraumanteile von Klüften und anderen Trennfugen gebildet werden.

https://www.spektrum.de/lexikon/geowissenschaften/kluftgrundwasser/8474

|

| Kluftrose | Eine Kluftrose ist eine kreisförmige graphische Darstellung der Richtungshäufigkeit der Klüfte, Tr

ennflächen, Fugen oder Risse im Gestein eines Gebirges. Gemessen wir dies meist in einem Aufschluss in dem das Gestein des Untergrundes ansteht. Kluftrosen geben einen Überblick über die vorherrschenden Streichrichtungen und deren Häufigkeit. Diese werden zunächst in einer größeren Anzahl von Einzelmessungen in einem Homogenbereich gemessen. Das dabei entstehende Bild erinnert dabei an eine Rose.

https://www.enzyklo.de/Begriff/Kluftrose https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/k/kluftrose.html

|

| Kochsalzquellen | Die schwächeren, meist kohlensäurehaltigen Kochsalzwässer werden als Trinkquellen benutzt, die stärkeren (20-30°/00) bezeichnet man als Solen und verwendet sie zu Bädern. |

| Kohlensäure | Bei der Kohlensäure handelt es sich um eine schwache Säure, welche durch die Lösung von Kohlenstoffdioxid im Wasser entsteht. Meist entstehen dabei jedoch nur geringe Mengen. Die Salze der Kohlensäure werden als Carbonate bezeichnet. |

| Kohlensäureverwitterung | Die Kohlensäureverwitterung ist die Grundlage für die Entstehung von Karst. Kohlensäureverwitterung ist eine Art der chemischen Verwitterung, die bei der Lösung von Karbonatgesteinen (Kalkstein, Marmor und Dolomit) durch Kohlensäure entsteht. Kohlensäure (H2CO3) bildet sich in der Natur u.a. durch Lösung des in der Luft enthaltenen Kohlendioxids (CO2) im Regen- und Bodenwasser (H2O). Regenwasser mit einem pH-Wert unter 7 gilt als sauer. Dies geschieht durch Aufnahme von Kohlenstoffdioxid CO2. Chemisch ausgedrückt reagiert das CO2 der Luft mit dem Wasser und bildet teilweise Kohlensäure (H2CO3). Die Kohlensäure dissoziiert nun in HCO3- und H+ und ist so in der Lage, den Kalk (CaCO3) zu lösen. Kalkstein besteht hauptsächlich aus dem schwer wasserlöslichen Calcit (CaCO3). Kohlensäure löst Calcit und es entsteht Calciumhydrogencarbonat (Ca(HCO3)2), das sich sehr gut im Wasser löst. H2O + CO2 -> H2CO3 -> HCO3 -> 2 H+ + CO32- CaCO3 + H+ + HCO3 -> Ca2+ + 2 HCO3 -> Ca(HCO3)2 Ändern sich die äußeren Einflüsse, erfolgt also eine Temperaturzunahme oder Druckminderung, so zerfällt das Calciumhydrogencarbonat. Auch tief unter der Landoberfläche führt die Kohlensäureverwitterung zur Wegführung von Carbonatgestein und damit zur Bildung von Höhlen und Höhlensystemen im Kalkgestein. Durch in das Gestein eindringendes, kohlensäurehaltiges Wasser entstehen Gänge und Hohlräume, die sich im Laufe von Jahrmillionen zu riesigen Gangsystemen entwickeln können. In Tropfsteinhöhlen wird unter Abgabe des Kohlendioxids an die Umgebungsluft Calcit ausgefällt, das sich in Form von Tropfsteinen ablagert. Durch die Wirkung von Kohlensäure auf Kalkgesteine entstehen interessante, oft meist kleine Oberflächenformen, typischerweise mit einem komplexen Muster von Vertiefungen, Rillen, Furchen und Spalten überzogen. An der Oberfläche des Gesteins entstehen Auswaschungen, Rinnen und Furchen, die sogenannten Karren. An einigen Stellen erreichen sie das Ausmaß tiefer Furchen und hoher, wandartiger Gesteinsrippen, die von Mensch und Tier nicht mehr in normaler Weise überquert werden können. Durch sie entstehen die bizarren Karrenfelder im Karst, in Irland, in den Kalkalpen, auf dem Balkan und in Südostasien. Brechen die Hohlräume ein, so können trichterförmige Senken (Doline) entstehen. Größere Senken von einigen Quadratkilometern Grundfläche werden Polje genannt. Sie entstehen durch Einschwemmung feinkörniger Sedimente, die den Boden der Polje abdichten und vor der weiteren Verwitterung schützen. Abfließendes Wasser verschwindet oft an den Rändern der Polje in einem Schluckloch (Ponor), um unterirdisch weiterzufließen und an einer anderen Stelle wieder zu Tage zu treten.

|

| Köhrwasser | Sickerwasser, das bei Hochwasser an der Rückseite eines Deiches austritt. |

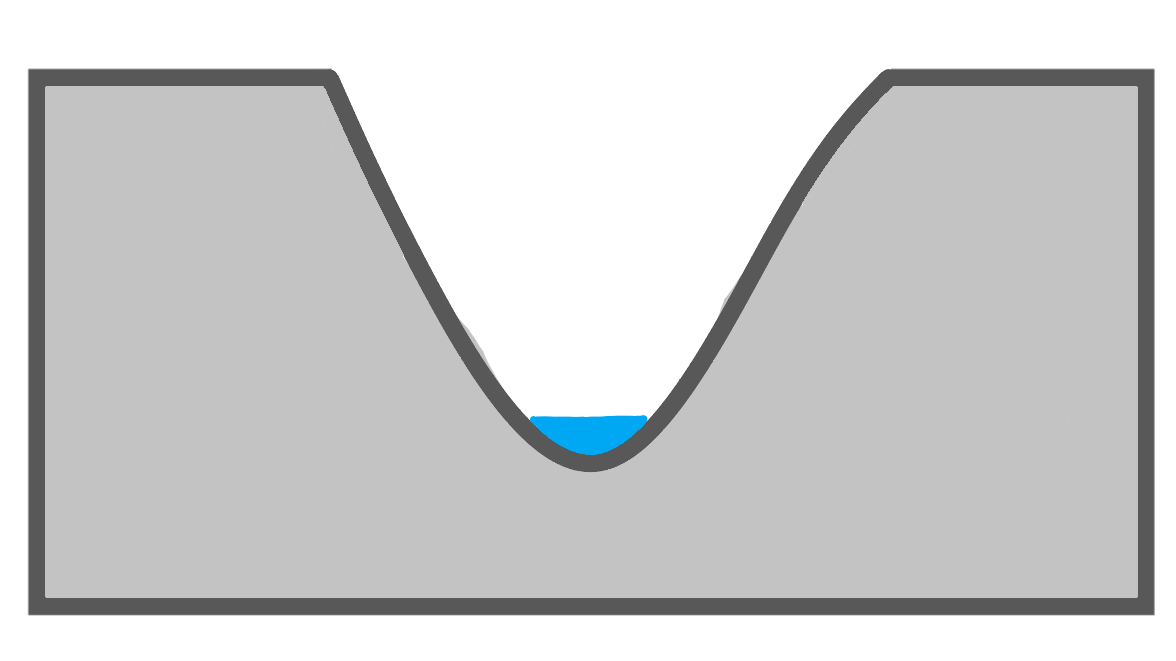

| Kolk |

Ein Kolk (regional: Kulk: auch Strudelloch oder, in Festgestein Strudeltopf) ist eine Erosionserscheinung in einem Flussbett in Form einer Vertiefung in der Fließgewässersohle oder der Uferwand. Der Begriff wird überwiegend im ursprünglich niederdeutschen Sprachraum verwendet und überschneidet sich in der Bedeutung mit Gumpe, das eher im süddeutschen Sprachraum verbreitet ist und sich vorwiegend auf Aushöhlungen am Fuß von Wasserstürzen bezieht. Auslöser können Unregelmäßigkeiten in der Festigkeit des Untergrundes sein oder Fließhindernisse wie Baumwurzeln oder Steine in Sand- und Schotterbetten. Durch Strudel und Wasserwalzen bilden sich trichter- oder kesselförmige Vertiefungen. Die auskolkende Tätigkeit des fließenden Wassers heißt Evorsion, die Initialform eines Kolks Strudelnische. In Regen- oder Kesselmoores liegende Wasseransammlung werden neben Kolk auch Moorauge genannt.

https://www.jewiki.net/wiki/Kolk https://www.wikizero.com/de/Kolk https://de.linkfang.org/wiki/Kolk

|

| Kolksicherung | Sichern der Ausläufe von Entwässerungsrohren gegen Erosion |

| Kondensation | Ein Kondensat ist das Ergebnis eines Übergangs eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Aggregatszustand. Der Vorgang selbst wird als Kondensation bezeichnet. Wasser ist beispielsweise das Kondensat von Dampf. Eine Kondensation wird meist durch Abkühlung des Stoffes erreicht. Das Gegenteil von kondensieren ist verdampfen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensat

|

| Korana | |

| Kratersee | Ein Kratersee ist ein See, der entsteht, wenn sich ein Vulkankrater (echter Kratersee), eine Caldera, ein Maar oder ein Einschlagkrater (etwa eines Meteoriten) mit Wasser füllt. Da Krater in der Regel kreisförmig sind und von einem höheren Kraterrand umgeben sind, besitzt ein Kratersee nur kleinere Zuflüsse und häufig keinen Abfluss. Typischerweise füllt sich ein Krater durch Regenwasser (oder aber, vor allem bei Maaren, durch Grundwasser) und erreicht sein Gleichgewicht durch Versickerung und Verdunstung. Durch Erosion kann im Laufe der Zeit ein (oberirdischer) Abfluss entstehen oder es kann sich auch ein Durchfluss bilden. Die Entstehungsgeschichte und die isolierte Stellung im Wasserkreislauf erklären die Besonderheiten in der Pflanzen- und Tierwelt eines Kratersees. Nicht selten besitzt das Wasser in Vulkankratern aber auch chemische Bestandteile und physikalische Eigenschaften, die höheres Leben unmöglich machen. So können etwa die Temperaturen oder das Kohlendioxidvorkommen sehr hoch sein. Vergleiche auch Himmelsteich.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kratersee https://physik.cosmos-indirekt.de/Physik-Schule/Kratersee https://de-de.topographic-map.com/maps/e8n8/Kratersee/

|

| Krenal | Als Krenal wird die Quellzone eines Fließgewässers bezeichnet. Die darin vorkommenden Organismen sind die Krenobionten. Ihre Gesamtheit wird als Krenon zusammengefasst. Es handelt sich hierbei um kälte- und sauerstoffliebende Lebewesen wie z.B. Strudelwürmer. Krenoxene Arten sind zufällig im Krenal lebende Arten. |

| Kryptodepression | Eine wassergefüllte Senke (See), deren Boden unter dem Meeresspiegel liegt, die aber so mit Wasser gefüllt ist, dass der Seespiegel oberhalb des Meeresspiegels liegt, heißt Kryptodepression.

https://de.wikipedia.org/wiki/Depression_(Geologie)#Kryptodepressionen

|

| Kühlwasser | Wasser ist das am häufigsten verwendete Kühlmittel. Bei der Durchlaufkühlung wird das erwärmte Wasser nach einmaligem Gebrauch abgeleitet. Bei der Zirkulationskühlung strömt das Kühlwasser in einem Kühlkreislauf und dient dem Transport von Wärmeenergie durch Konvektion. In beiden Fällen spricht man von Wasserkühlung. Eine bekannte Anwendung ist die Kühlung von thermodynamischen Kreisprozessen zur Gewinnung von mechanischer Energie in Kraftwerken oder Verbrennungsmotoren. Durch die Rückleitung der erwärmten Wässer und die damit verbundene Erwärmung von Fließgewässern ist diese Art der Kühlwassernutzung in die Kritik geraten. Durch die erhöhten Temperaturen sind Kühlwassersyssteme besonders stark von Biofilmbildungen betroffen. Bei einer Rückführung in natürliche Gewässer ist die Behandlung von Kühlwässern stark eingeschränkt.

https://www.chemie-schule.de/KnowHow/K%c3%bchlwasser

|

| Kunstmeister | Eine bis in des 19. Jh. gebräuchliche Bezeichnung für Männer, die technische Anlagen konstruieren sowie in Stand halten (lassen). Voraussetzung war oft ein Studium an einer berufsbezogenen Akademie. Die Bezeichnung wurde Ende des 19. Jh. durch die des Ingenieurs ersetzt. Ihr Aufgabengebiet war vor allem in der Gartenkunst des Barock die Wartung von Springbrunnen, Wasserspeiern u.a. Wasserspielen. Weitere Aufgabenbereiche waren die Bergmännische Kunst, die Trinkwasserversorgung, das Salinenwesen, die Mühlentechnik. |

| Küstenerosion | |

| Kuverwasser | Sickerwasser, das bei Hochwasser an der Rückseite eines Deiches austritt. |

| Lagune | Flacher Wasserkörper, der einen begrenzten Einlaufbereich vom Meer hat.

|

| Laufbrunnen | Laufbrunnen oder Röhrenbrunnen zur Entnahme von Wasser durch Menschen und Vieh, meist mit einem offenen Wasserbecken |

| Lava | Aus der Erdoberfläche aufgrund vulkanischer Aktivität austretendes, flüssiges Gestein. |

| Lehm | Lehm ist eine Mischung aus Sand, Schluff und Ton. Er entsteht entweder durch Verwitterung aus Fest- oder Lockergesteinen oder durch die unsortierte Ablagerung der genannten Bestandteile. Da Lehm ein relativ wasserundurchlässiges Gestein ist, wirkt es in hydrogeologischen Systemen oft als Barriere.

https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/l/lehm.html

|

| Leitungswasser | Sammelbegriff für technisch in Rohrleitungen zugeführtes oder sich dort befindendes Wasser – sowohl Trinkwasser als auch Betriebswasser.

https://luftbefeuchtung.bgetem.de/glossar-luftbefeuchtung/leitungswasser

|

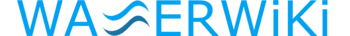

| Limnokrene | Auch Tümpelquelle, Trichterquelle, Quellteich, Quelltümpel; sind Quellaustritte am Grund einer Mulde, wodurch sich ein stehendes Gewässer (ein Quelltümpel, Quellteich oder sogar ein Quellsee) bildet. Durch Überfließen des Gewässerrandes entsteht dann ein Quellbach. In Karstgebieten kann ein solcher Quelltümpel große Tiefen erreichen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Quelle#Einteilung_nach_Strukturmerkmalen_im_Quelleinzugsgebiet

|

| Limnologie | Die Limnologie ist die umfassende Lehre von den biologischen Eigenschaften der Binnengewässer in ihrem pyhsikalisch-chemischen Umfeld. Binnengewässer umfassen hierbei stehende Gewässer, wie Weiher, Teiche und Seen ohne Verbindung zu Ozeanen, Fließgewässer und Grundwasserkörper. Außer Süßwasser-Ökosystemen gehören auch Salzwasser-Binnengewässersysteme (z. B. das Tote Meer) zum Gegenstand der Limnologie.

https://globalquiz.org/de/frage/was-ist-limnologie/

|

| Limnorheokrene | Mischform aus einer Limnokrene und Rheokrene. |

| Linearquelle | Sickerquelle mit zahlreichen Austrittsorten, bei der sich das Quellwasser kontinuierlich entlang der Tiefenlinie im Gelände zum Abfluss sammelt.

https://wurdarborn.hpage.com/quellen.html

|