Wasserschätze in Griechenland

Zur Hydrologie Griechenlands

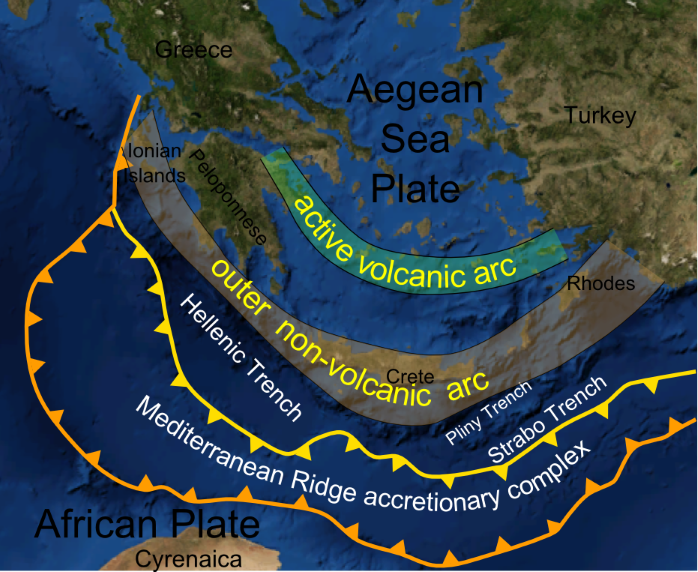

Der Aufbau der Gesteine in der Erdkruste Griechenlands gilt als besonders komplex. Die mächtigen Berge sind stark zerklüftet, durchsetzt von Grabenbrüchen und Becken. Griechenland ist von jeher starken tektonischen Kräften ausgesetzt: Von Süden drückt die Afrikanische Platte und wird in einem großen Bogen südlich vor Kreta unter den griechischen Teil der eurasischen Platte geschoben.

https://www.vulkane.net/vulkane/griechenland/griechenland-erdbeben-vulkane.html

Das erklärt, dass Griechenland - bezogen auf seine Landfläche - weltweit zu den Ländern mit den meisten Erdbeben gehört. Durch Beben und Brüche wurde das Gestein gleichsam „durcheinandergewürfelt“, so dass uralte und jüngere Schichten mancherorts direkt aneinandergrenzen. Und es sind faszinierende Gesteinsformationen entstanden wie die Felsen von Meteora. Wer als aufmerksamer Naturfreund durch Griechenland reist, entdeckt an viele Plätzen spannende Gesteine, Schichtungen und Faltungen.

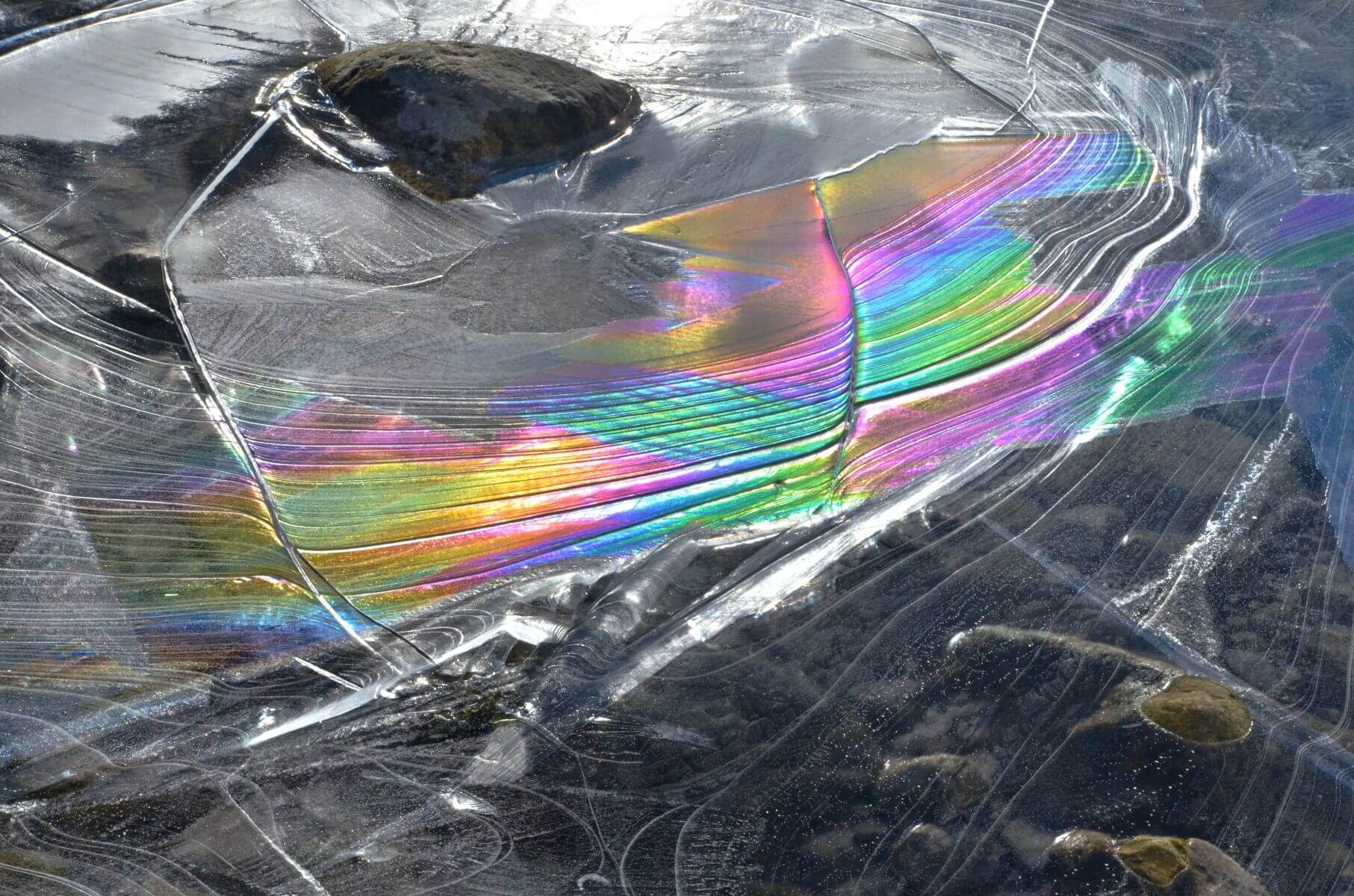

Wenn man auf Flüsse mit glasklarem und türkisfarbenem Wasser trifft wie in Epirus, auf monströse Dolinen wie bei Didyma auf der Peloponnes oder auf Flüsse wie den Eyrotas (Evrotas) (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Subfluvial-karst-springs_Pellana-basin_Peloponnese.jpg) , die immer wieder versickern und erneut in ihr Bett aufsteigen, ist die Oberfläche von Kalkstein dominiert.

Subfluviale Quelle am Karstfluss Evrotas

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Subfluvial-karst-springs_Pellana-basin_Peloponnese.jpg

Verkarsteter Kalkstein ist in Griechenland weitflächig verbreitet. Über die Jahrtausende haben sich neben grandiosen Schluchten unzählige Höhlen und Dolinen gebildet - in manche von ihnen haben sich fromme Einsiedler in ihre Einsamkeit zurückzogen. Die Gefahr von Erdeinbrüchen durch Auswaschungen des Untergrunds in Kombination mit häufigen Erdbeben ist noch heute allgegenwärtig. Und auch in Zukunft wird das Wasser unter wie über der Erde die Oberfläche Griechenlands markant umgestalten.

Erdeinbruch mit der versinkenden Kirche von Ropoto

Wo das Wasser im Karst überwiegend unterirdisch fließt, sind Quellen und Seen selten. Fließgewässer versinken in Flussschwinden und steigen an unterirdischen Barrieren wieder in ihre Betten auf. Um die im Sommer immer häufiger auftretenden Brände bekämpfen zu können, werden große Wassertanks aufgestellt.

Wo es Quellen gibt, können sie aber ganze unterirdische Flüsse freisetzen, so wie bei der schon in der Antike bekannten submarinen Dine-Quelle auf der Peloponnes, direkt vor der Küste südlich von Kiveri. Die Quelle ist heute in ein Becken gefasst und ihr Wasser wird zur Trinkwasserversorgung genutzt.

Antike Karstquelle Dine bei Kiveri

Eine für den gealterten Karst des Balkans typische Landschaftsform sind Poljen. Die Ebenen sind rundum von Bergen umgeben und besitzen keinen oberirdischen Abfluss. Das Schwemmland, mit dem sie sich im Lauf der Zeit gefüllt haben, wird seit jeher landschaftlich intensiv genutzt. Dabei stellt das Wassermanagement ein zentrales Problem dar: Die in Fließgewässern gesammelten Niederschläge verschwinden nämlich in Schlucklöchern im Untergrund. Um das zu verhindern, wurde bereits in der Antike mit dem Bau von Bewässerungskanälen, Dämmen und Auffangbecken in ihren natürlichen Wasserhaushalt eingegriffen. Eines dieser Karstfelder ist die Feneos-Ebene, die in 710 Meter Höhe auf der Peloponnes liegt. Wer auf der Straße Matiou – Daras unterwegs ist, kommt an den Schlucklöchern „Katabothra“ im Südosten der Ebene (37.843361, 22.334111) vorbei, die etwas unterhalb der Straße liegen.

Feneos-Ebene, Peloponnes (https://de.wikipedia.org/wiki/Polje#/media/Datei:Feneos_polje-floods.jpg)

Durch die tektonischen Bewegungen haben sich im Lauf der geologischen Zeit die Läufe von Flüssen immer wieder verändert, Stillgewässer sind entstanden oder verschwunden. Die Eiszeiten, von denen auch der mediterrane Raum betroffen war, haben das Oberflächenrelief hingegen weit weniger beeinflusst als in Mittel- und Nordeuropa. Die Temperaturen lagen während der Eiszeiten auch im Mittelmeerraum um etwa 6 bis 8° C niedriger als heute, die Meerestemperaturen waren im Winter um 3 bis 4° C und im Sommer um 7° C niedriger. So hat es in den Gebirgen, die zu Höhen von fast 3.000 Meter reichen (höchster Berg ist der Olymp mit 2.918 Meter Höhe), sicherlich weitflächige Vergletscherungen gegeben. Allerdings waren die Niederschlagsmengen deutlich geringer als heute und beim Rückzug der Gletscher sind kaum Urstromtäler, Gletscherschliffe oder Toteislöcher entstanden, wie sie das Landschaftsbild in Mittel- und Nordeuropa heute über weite Flächen prägen.

Durch die Verschiebungen im Gestein waren aber nicht nur die Gewässer an der Oberfläche ständigen Veränderungen unterworfen, sondern auch die höheren Grundwasserleiter und tiefen Lagerstätten. In ihnen ist auch in Griechenland weit mehr Süßwasser gespeichert, als in allen Seen und Flüssen zusammen. Artesische Quellen, die durch Druck aus großen Tiefen an die Oberfläche steigen, waren von den Umschichtungen im Gestein vermutlich noch mehr betroffen als Gravitationsquellen. Deren Wasser stammt zumeist aus höheren Grundwasserleitern und folgt der Schwerkraft. Wenn dem Wasser der unterirdische Weg versperrt ist, versiegen Quellen zunächst, bis das Wasser schließlich neue Spalten und Verwerfungen findet, um an anderen Stellen neue Quellen zu bilden.

Die besondere tektonische Situation Griechenlands ist – ähnlich wie im benachbarten Italien - auch für die hohe Zahl von Thermalquellen verantwortlich. Der Vulkanismus Griechenlands wird kaum zur Kenntnis genommen, da die meisten der Vulkane als erloschen gelten. Einige haben ihre Spuren hinterlassen, wie der Sousaki volcano mit einem wunderschönen Tal unweit des Isthmus von Korinth.

Tal des erloschenen Sousaki volcano

Es gibt aber noch drei als aktiv eingestufte Vulkane wie den Lavadom Mokrisa auf Methana. Und auch die weit über das Land verstreuten natürlichen Thermalquellen, deren Wasser auf natürliche Weise an die Oberfläche steigt, zeugen von den magmatischen Aktivitäten unter Griechenland.

https://www.vulkane.net/vulkane/griechenland/griechenland-erdbeben-vulkane.html

https://homersheimat.de/res/pdf/Geologie%20Griechenlands.pdf

Die Gewässer Griechenlands

Die Recherche zu Gewässern in Griechenland wird - wie überall auf dem Balkan - neben der Sprache auch durch die griechische (bzw. kyrillische) Schrift erschwert, die gerade bei Ortsnamen häufig in unterschiedliche lateinische Versionen übertragen wird. Hinzu kommt, dass Gewässer und besonders Quellen oft mehrere unterschiedliche Namen haben, weshalb man sinnvoll den Namen der nächstgelegenen Ortschaft mit auf die Suche schickt.

Zu Gewässern, an denen sich der „Normaltourist“ tummelt, findet man unzählige Einträge, die allerdings dürftig sind und vorrangig den Zweck haben, Hotels, Gaststätten, Immobilien usw. anzupreisen. Um an brauchbare Informationen zu kommen, schlägt man sich im Netz am besten von den hinteren Einträgen nach vorne durch. Manchmal hilft es auch, sich von einem Übersetzungsprogramm griechische Suchbegriffe vorschlagen zu lassen, um die Informationsflut zu „entmüllen“. Die Ergebnisse der Recherche bleiben dennoch mager. Die antiken Stätten Griechenlands, die Archäologen und Historiker seit über 200 Jahren beschäftigen, sind offensichtlich deutlich besser erforscht als seine Gewässer. Wasser gerät erst dann ins Visier, wenn es fehlt, kontaminiert ist oder zur Stromerzeugung genutzt werden soll. Immerhin erfährt man, dass Griechenland 2018 zahlreiche Feuchtgebiete unter Naturschutz gestellt hat, um sie als Habitate für hunderte Vogelarten, Reptilien, Amphibien und Pflanzen zu erhalten.

Wasser in der griechischen Mytologie

Das Vorhandensein von Wasser war für den Menschen von jeher nicht nur von existenzieller Bedeutung, sondern Wasser besaß immer auch eine hohe Symbolkraft. Soweit man in der Geschichte der Menschheit zurückblicken kann, findet man Wasser in allen Kulturkreisen und Religionen eng mit spirituellen Inhalten und Werten verknüpft. Die frühen Religionen waren polytheistisch und bildgewaltig. Die diesseitige Welt war voller Mythen, die jenseitige voll göttlicher Wesen mit verschiedenen übernatürlichen Kräften. Erst die jüdische Religion hat mit dem Monotheismus das Göttliche in vielen Aspekten abstrahiert. Der Islam ging mit seinem Kampf gegen Polytheismus und Götzendienst schließlich so weit, dass er in weiten Teilen ein Bilderverbot praktizierte.

Ganz anders die Mythologie der alten Griechen (https://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Mythologie) . Ihre zahllosen Götter, Halbgötter und Fabelwesen wiesen viele menschliche Züge auf. Die antiken Autoren ließen der Fantasie bei ihren mythologischen Erzählungen viel freien Raum und man stößt auf viele Abweichungen und Widersprüche. Es gab zwar einige Dogmen, um sie herum war die Religion aber einem ständigen Wandel unterworfen. Jeder, der über die notwendige Reichweite verfügte, konnte sie ein Stück weit mitgestalten. Durch die Kolonien, die Griechenland in Italien wie Kleinasien errichtete, wirkte seine Mythologie weit in den Raum. Insbesondere wurde die griechische Götterwelt später mit einigen Abwandlungen von den Römern übernommen.

Quellen, Bäche, Flüsse und Seen wurden danach von Najaden bewacht, die als anmutige weibliche Naturgottheiten mit den Nymphen verwandt waren. Sie sorgten für die Reinheit und Klarheit des Quellwassers. Viele Gewässer hatten überdies auch noch ihre eigenen Götter. Der Acheron (https://de.wikipedia.org/wiki/Acheron) (Epirus) und der Styx (Peloponnes) waren die bekanntesten Grenzflüsse zwischen Leben und Tod, galten zusammen mit drei weiteren Flüssen als Übergänge zur Unterwelt. Gegen einen silbernen Obolus setzte der mythische Fährmann Charon (https://de.wikipedia.org/wiki/Charon_(Mythologie) die Seelen der Toten mit dem Nachen in den Hades über. Sieht man den wunderbaren Acheron mit seinem glasklaren, türkisfarbenen Wasser heute, begreift man nicht, weshalb ihn die Antike in die Unterwelt verbannte, ihn mit Attributen wie Qualen, Schmerzen und Leid belegte. Und alles nur, weil er den Titanen im Kampf gegen den Göttervater Zeus sein Wasser zu trinken gereicht hatte.

Ein etwas besseres Los zog der Fluss Lethe. Er floss nach Ovid durch die Höhle von Hypnos, dem Gott des Schlafes. Das Rauschen des Wassers hier sollte Schläfrigkeit und Vergessen bewirken. Vergil zufolge mussten die Schatten der Verstorbenen aus der Lethe trinken, damit sie sich nicht an ihr früheres Leben erinnern und wiedergeboren werden konnten.

Das enge Verhältnis der Griechen zu Brunnen und Quellen (https://www-docs.b-tu.de/ag-wassertechnik/public/Publikationen/Schriftenreihe/Heft25.pdf) resultierte aus der Vorstellung, dass sie - aus der Tiefe entspringend - Kinder der Erde sind. Viele, die ganzjährig flossen und besonders reines Wasser führten, galten im antiken Griechenland wie in sehr vielen Kulturkreisen als Heilige Orte, die mythische Kräfte besaßen. Manche waren Asklepios, Sohn des Apollon und Gott der Heilkunst gewidmet, viele von ihnen waren Thermalquellen, deren Wasser schon in der Antike als heilsam galt. Sie wurden in einem Asklepieion gefasst, dem oft ein Sanatorium angegliedert war, in dem die Kranken nach dem reinigenden Bad schliefen, um im Traum eine Heilung durch Asklepios zu erfahren. Andere Quellen waren den Göttinnen Hera, Artemis oder Demeter geweiht. Quellen, die den Najaden gewidmet waren, entsprangen häufig aus Felshöhlen und waren von geweihten Hainen umgeben. Nach heutigen Schätzungen hat es etwa 160 solche Höhlenheiligtümer in Griechenland und seinen Kolonien gegeben. Aus manchen entwickelten sich später Nymphäen (https://de.wikipedia.org/wiki/Nymph%C3%A4um).

Im Lykaion-Gebirge auf der Peloponnes entspringt der Fluss Neda aus mehreren Quellbächen. Nach der griechischen Mythologie vertraute die Göttin Rhea den neugeborenen Zeus den drei Nymphen Neda, Thisoa und Agno zur Pflege und zum Schutz vor dem aggressiven Vater Kronos an. Mitunter wurden Quellen auch als Orakelplätze genutzt. Im bekannten Delphi gab es sogar zwei Brunnen, die Bestandteil des Orakelrituals waren. Wer aus der Quelle in Klaros (38.005028, 27.193028) in einem Tempelbezirk und bekannten Orakelort an der türkischen Westküste trank, sollte sogar seherische Fähigkeiten erlangen. Herakles soll auf seinen Reisen in der heißen Quelle von Thermopylae von seinen Schmerzen geheilt worden sein. Aphrodite badete in Thermalwasser, um ihre Schönheit zu bewahren. In der römischen Zeit wurden die Thermalquellen in Griechenland noch weiter ausgebaut und genutzt.

Auch für andere Erscheinungsformen von Wasser liefert die griechische Mythologie fantasiereiche Erzählungen. In der oben erwähnten Feneos-Ebene (https://www.visitpeloponnese.com/de/prdct/das-antike-pheneos), wo ein Bach am Rand der Polje in drei Schlucklöchern verschwindet, soll Herakles mit Apollon um den Dreifuß von Delphi gekämpft haben, den er geraubt und nach Pheneos gebracht hatte. Die Phenäer nahmen den Dreifuß an, glaubten aber bald, dass Apollon sich an ihnen räche, indem er ihre Ebene überschwemmte. Daraufhin baute Herakles die unterirdischen Abflüsse (Katavothren), um sie zu retten. Ein anderer Mythos besagt, dass die Katavothren Eingänge in das Reich der Unterwelt sind. Durch sie stieg die Göttin Demeter auf der Suche nach Persephone in die Unterwelt hinab. Dieser Mythos ist möglicherweise der Ursprung der Verehrung von Demeter Cydaria in der Region, die laut Pausanias Ähnlichkeit mit den Mysterien von Eleusis hatte. In Pheneos wurde Hermes geboren, der als lokaler Gott verehrt wurde.

Seen

Griechenland hat heute etwa 40 natürliche Seen, die größer als 10 Hektar sind. Zusammen erreichen sie gut die Größe des Bodensees oder rund 10% des Vänern, des größten Sees in Schweden. Besonders wenig Seen gibt es auf den Inseln. Auf Kreta mit seinen immerhin 8261 km² ist beispielsweise der gerade mal einen Kilometer lange Limni Kourna der einzige. Während in Griechenland also weniger als 0,5% der Landfläche von natürlichen Seen bedeckt ist, sind es in Schweden fast 10%. Auch wenn man die 17 Stauseen (Technites Limnes) hinzuzählt, macht der Vergleich deutlich, dass Griechenland arm an Stillgewässern ist. Das hängt nicht mit den Niederschlagsmengen zusammen, die mit jährlich durchschnittlich 650 mm etwa gleichauf mit den in Schweden liegen, sondern vor allem mit den geologischen Gegebenheiten. In vielen Karstgebiete versickert ein Großteil des Wassers, so etwa in abflusslosen Binnenbecken (Poljen, griechisch Katavothren) auf der Peloponnes und in Böotien. In den Becken, die von Schwemmland nach unten abgedichtet sind, sucht sich das Wasser in Schlucklöchern den Weg in den unterirdischen Karst.

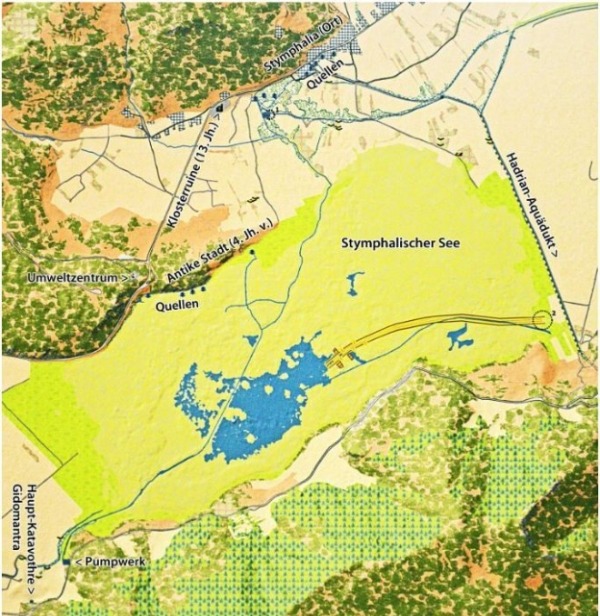

Ursprünglich hatten sich in vielen dieser Becken Seen gebildet. Angesichts der vergleichsweise wenigen Ebenen, die in Griechenland günstige Bedingungen für die Landwirtschaft bieten, wurden die Seen aber melioriert - und das nicht erst in jüngerer Zeit. Für das böotische Kopais-Becken etwa wurden bereits für die späte Bronzezeit Kanal- und Dammbauten, Abgrenzung von Poldern zur Aufnahme von Hochwasser sowie ein Bau von Staubecken zur Bewässerung der Felder in Trockenphasen nachgewiesen. Eine naturnahe Situation findet sich heute nur noch im arkadischen Stymfalia-Becken mit dem Karstsee Limne Stymphalia (https://homersheimat.de/res/pdf/Binnenbecken.pdf), der von zahlreichen Quellen an seinem nördlichen Rand gespeist wird.

Karstsee Limne Stymphalia (https://homersheimat.de/res/pdf/Binnenbecken.pdf)

In den Feuchtgebiet nahe der Küsten, etwa am Golf von Amvrakikos oder im Strofylia National Park im Nordwesten der Peloponnes, haben sich Süß- und Salzwasser - je nach Höhe des Meeresspiegels - immer wieder zu Brackwasser vermischt und Vogelparadiese geschaffen. Einer der spannendsten Seen Griechenlands ist der nordwestlich von Loutraki gelegene, 40 Meter tiefe Vouliagmeni-See (Makrigoas-Vouliagmeni Lake) mit seinem glasklaren und wunderbar gefärbten Wasser. In dieser ruhigen Ecke Griechenlands gelegen, wird er zumeist verwechselt mit seinem wesentlich bekannteren Namensvetter, dem Thermalsee Vouliagmeni im Süden Athens. Der Limni Makrigoas-Vouliagmeni wird aus Quellen gespeist, bei Flut aber vor allem über einen schmalen Kanal mit Wasser aus dem Golf von Korinth. Dabei entsteht eine kräftige Strömung, die sich bei Ebbe umkehrt. Entstanden sein soll er durch einen Bergsturz.

Kanal am Vouliagmeni-See

Bergwanderern vorbehalten sind die kleinen Drachenseen. Sie liegen auf Höhen zwischen 1.000 und 1.500 Metern unterhalb der Gipfel Smolikas, Gamila und Grammos im Nationalpark Vikos-Aoos und sind Überbleibsel früherer Gletscher.

Die Zahlen des Natur- und Ökotouristen nehmen zwar auch in Griechenland zu, an den Seen ist davon aber noch kaum etwas zu spüren. Der große und kleine Prespa-See im Nordwesten Griechenlands werden vom bekannten Ohridsee an der Grenze zwischen Nordmazedonien und Albanien touristisch weit überflügelt. Der Trichonida als größter See wird vor allem von Griechen besucht, die im Sommer dem Trubel an den Küsten entfliehen. Anderen, wie dem kleinen Pamvotida-See bei Ioannina oder dem Kastoriasee, schenkt nur Aufmerksamkeit, wer die Ortschaften an seinen Ufern besucht. Unter den Stauseen konnte sich mittlerweile der landschaftlich schön in die Bergwelt eingefügte Plastiras als Urlaubsziel etablieren.

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Seen_in_Griechenland

https://homersheimat.de/res/pdf/Geologie%20Griechenlands.pdf

Flüsse

(https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Fl%C3%BCssen_in_Griechenland)

Während die Seen ein Mauerblümchendasein fristen, haben einige der Karstflüsse Griechenlands in den letzten Jahrzehnten internationale Bekanntheit erlangt und sich als touristische Ziele etabliert. Berühmt wurde der Fluss Aoos, albanisch Vjosa. Dessen Oberlauf in der Gebirgslandschaft von Epirus liegt zwar zumeist als breites Schotterbett trocken. Um den Erhalt seiner grandiosen Schluchten und Flusslandschaften in Albanien wurde aber mit viel internationaler Unterstützung bis 2023 gerungen, als gegen hartnäckige Widerstände schließlich der 12.727 Hektar großer Nationalpark Vjosa eingerichtet wurde. Wie jeder ordentliche Fluss hatte in der Antike auch der Aoos seinen Flussgott, einen gewissen Anios, Sohn des ewig jugendlichen Apollon.

Der Traum jedes Kanuten sind die bekannten Wildflüsse im Pindusgebirge (www.kajaktour.de/tou_grie.htmwww.kajaktour.de/tou_grie.htm), die zu den schönsten in ganz Europa gehören, wie Arachtos, Acheron, Aliakmon, Voidomatis, Vikos oder Kallaritikos. Einige ihre grandiosesten Schluchten liegen im „Zagorochoria“, ein Sammelbegriff für 46 abgeschiedene Dörfer, die nördlich von Ioannina „hinter den Bergen“ liegen. Hier haben sich die Flüsse mit ihrem zumeist glasklaren und türkisfarbenen Wasser hunderte Meter tief in den verkarsteten Kalkstein gegraben und dabei wunderbare Quellen freigelegt. Die Vikos-Schlucht soll mit ihren knapp 1.000 Metern die tiefste der Welt sein – und wenn man in sie hinabblickt oder nach dem Abstieg die anspruchsvolle Wanderung am Fluss entlang macht, zweifelt man nicht daran. Tatsächlich gibt es aber zahlreiche tiefere Schluchten, wie den 1.800 Meter tiefen Grand Canyon in den USA, den über 500 Kilometer langen und 6.000 Meter tiefen Yarlung-Tsangpo-Canyon in Tibet, den 3.200 Meter tiefen und 100 Kilometer lange Colca Canyon in Peru. Selbst die 78 Kilometer lange Tara-Schlucht in Montenegro bringt es auf rund 1.300 Meter Tiefe.

Schlucht des Vikos (https://maps.adac.de/poi/vikos-schlucht-monodendrion?bounds=39.57958,20482118)

Auch Kreta bietet mit dem Erymanthos, Selinous oder Lousios Karstflüsse mit ausreichend Wasser für Bootstouren. Mit wenigen Ausnahmen führen die Flüsse Griechenlands aber nur im Frühjahr ausreichend Wasser, um sie zu befahren. Der vielleicht interessanteste Fluss ist der 80 Kilometer lange Evrotas (Eyrotas), der an Sparta vorbeifließt und in der Antike dem Flussgott Evrotas geweiht war, dem Sohn des ersten mythischen Königs von Argos (19. Jahrhundert v.Chr.). Wegen seines ausgeprägten Karstcharakters wurde der Evrotas im Zusammenhang mit der Hydrogeologie Griechenlands schon vorgestellt. Obwohl er im Oberlauf von den Peges Eyrota und weiteren starken Quellen gespeist wird, verliert er im Karst des Parnon-Gebirges so viel Wasser an den Untergrund, dass sein Schotterbett im Sommer vollständig trocken liegt und das Wasser ausschließlich im Untergrund fließt. Besonders interessant ist der Fluss im Frühjahr, wenn der Grundwasserstand eine solche Höhe erreicht, dass der Fluss immer wieder verschwindet, um wenig später an unterirdischen Barrieren wieder aufzusteigen. Östlich des Ortes Pellana sind 19 solche subfluvialen Quellen nachgewiesen, vier davon mit starken Schüttungen.

Die Schluchten der griechischen Flüsse sind nicht nur tief, sondern auch lang und es gibt für Bootsfahrer keine Ausstiegsmöglichkeiten. Zudem sind viele der Touren technisch anspruchsvoll. Der Ungeübte findet Rafting-Touren auf bekannten Flussabschnitten, und wer zur passenden Jahreszeit Urlaub macht, sollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Im Frühjahr laufen auch die Wasserfälle Griechenlands zur Höchstform auf, die zwar keine Höhenrekorde aufstellen, teilweise mit uralten Platanen und interessantem Gestein aber sehr idyllisch sind.

Der wasserreichste und mit 217 Kilometern zweitlängste Fluss Griechenlands ist der Acheloos, der vom Pindusgebirge in südliche Richtung fließt und mit insgesamt vier Staudämmen intensiv genutzt wird.

Der Lauf des Acheloos

Der Aliakmonas (https://de.wikipedia.org/wiki/Aliakmonas), mit knapp 300 Kilometern der längste Fluss Griechenlands, ist einer der wenigen, die vom Pindos-Gebirge kommend nach Osten zum Thermaischen Golf in der Ägäis fließen. Er bildete in der Antike die Grenze zwischen Makedonien und Thessalien, wurde schon damals zur Bewässerung genutzt und entsprechend verändert. Von Herodot wissen wir, dass er damals kurz von seiner Mündung noch den aus Zentralmakedonien kommenden Loudias aufnahm, der heute direkt in die Ägäis fließt. Beide Flüsse zusammen bilden ein fast baumloses Delta, das heute mit einer Fläche von 340 Quadratkilometern als „Loudias Aliakmonas National Park“ (https://axiosdelta.gr/de/nationalpark/naturschutzgebiet) ausgewiesen, landseitig aber von den wasserbaulichen Maßnahmen geprägt ist, die seit Jahrtausenden hier durchgeführt werden.

Die Inseln Griechenlands haben nur sehr wenige und kurze Bäche, die dauerhaft Wasser führen. Selbst auf der Peloponnes mit ihren hohen, lange schneebedeckten Bergen liegen die meisten Betten im Sommer trocken. Der längste ganzjährig wasserführende Fluss auf Kreta ist der Geropotamos, der auf seinen 50 Kilometern Länge 450 Meter Höhe überwindet. Dementsprechend führen die teilweise sehr idyllischen griechischen Wasserfälle (https://www.reisereporter.de/reiseziele/europa/griechenland/griechenland-das-sind-die-schoensten-wasserfaelle-mit-karte-4I5BPVWKGCISVJDJGP4Z3W6ZED.html) während des Sommers wenig bis gar kein Wasser. Auf dem Festland, besonders aber auf den Inseln sollte man sie deshalb im Frühjahr besuchen.

Leider werden auch in Griechenland Flüsse, dort wo sie weit abseits der touristischen Pfade verlaufen, ganz vereinzelt noch als wilde Müllkippen missbraucht. An manchen Wehren staut sich schwimmender Plastikmüll, um spätestens bei dem nächsten Starkregen im Meer zu landen. Die Oberläufe der Flüsse in den unzugänglichen, kaum bewohnten Gebirgen weisen hingegen zumeist eine so gute Wasserqualität auf, dass man daraus trinken kann.

Quellen

Griechenland hat zwar vergleichsweise viele Quellen, sie verteilen sich aber recht unterschiedlich und viele fallen schon im Frühjahr trocken. Das ist einerseits geologisch bedingt, liegt andererseits aber auch an den wasserbaulichen Maßnahmen, mit denen vor allem in landwirtschaftlich nutzbaren Ebenen schon seit Jahrtausenden in den Wasserhaushalt eingegriffen wird. So etwa gibt es in den ausgedehnten und überwiegend meliorierten Ebenen Zentralgriechenlands, Thessaliens und Westmakedoniens, wo seit der Antike Ackerbau betrieben und Grünland genutzt wird, auffallend wenige Quellen. Zahlreich sind sie hingegen in den Gebirgsregionen der südwestlichen Peloponnes, in Teilen von Nordmakedonien und Epirus. Einige der Karstquellen, die dort entlang von Flussufern in tief eingegrabenen Schluchten liegen, gehören zu den schönsten in Griechenland, allen voran die Quellen des Acheron (Quellenkarte) und des Voidomatis. Eines der Quellenhighlights im Norden ist die Stadt Drama mit ihren wunderbaren Limnokrenen.

Wenn ab März der Grundwasserstand zu sinken beginnt, versiegen vor allem in Karstregionen nach und nach die meisten der Gravitationsquellen. In manchen Gegenden speisen sich die ganzjährigen Quellen überwiegend aus tiefen Lagerstätten, aus denen das Wasser durch artesischen Druck aufsteigt. Da es so nicht nur dauerhaft verfügbar, sondern wegen der langen Filtration auch besonders rein ist, genossen viele dieser Quellen bereits in vorgeschichtlicher Zeit Verehrung. Von manchen ist aus der Antike überliefert, dass an ihnen Reinigungsrituale stattfanden und von Priesterinnen, wie der bekannten Pythia (https://de.wikipedia.org/wiki/Pythia) in Delphi, Orakel gesprochen wurden.

Viele der in der Antike beschriebenen Quellen sucht man heute vergeblich – weil die Grundwasserstände gesunken sind oder sich das Wasser nach tektonisch bedingten Brüchen im Untergrund neue Wege gesucht hat. Andere, wie die in der Antike berühmte Kastalische Quelle von Delphi, von der es hieß, ihr Wasser verleihe die Dichtkunst, sind heute unzugänglich, weil sie zur Trinkwasserversorgung genutzt werden. Bis hoch in den Bergen lagen solche Quellheiligtümer. Die Hippokrene (https://de.wikipedia.org/wiki/Hippokrene) etwa verortet man heute unterhalb im Helikon auf 1.300 Meter Höhe. Wie die Aganippe, die sich ebenfalls in dem Gebirge befunden haben soll, war ihr mythologischer Ursprung ein Fußtritt des geflügelten Pferdes Pegasos. In der frühen Antike galten beide Quellen als Sitz der Musen. Da es den angehenden Dichtern und Künstlern aber anscheinend zu mühsam war, sich hier oben in der rauen Gebirgswelt von den Musen zu küssen zu lassen, hat Apollon sie ins 50 Kilometer westlich gelegene Delphi übersiedelt. Ein mythologischer „Deal“ also, der Delphi zu einem der bekanntesten und wohlhabendsten Orte der griechischen Antike machte.

Auf Reisen gewinnt man den Eindruck, dass unter den heutigen Griechen nur noch wenig von der Ehrfurcht erhalten ist, die ihre Vorfahren in der Antike Quellen und dem Wasser allgemein entgegenbracht haben. Sie sind eher pragmatisch eingestellt: Wo Wasser vorhanden ist, wird es genutzt, weil man es eben braucht. Die meisten Quellen sind seit langer Zeit schon in Stein gefasst und, wenn sie kräftig genug sind, wird ihr Wasser in unschönen Kunststoffschläuchen kreuz und quer durch die Landschaft geleitet. Selbst Schläuche, die längst unbrauchbar geworden sind, verschandeln Felder und Wälder oder sie queren Straßen, bis sie irgendwann unter einer neuen Teerdecke verschwinden.

|

|

Zwar wurden an Seen, Flüssen und kräftigen Quellen - wie überall im Balkan - Plätze geschaffen, wo man sich im Schatten wunderbarer Platanen treffen, in Tavernen und Estatorien beisammensitzen oder Feste feiern kann. Oft wurde dabei aber weit über das Ziel hinausgeschossen, so dass heillos überdimensionierte „Gastonomiepaläste“ heute als unschöne Bauruinen in der Gegend 'rumstehen. Besonders in ländlichen Gegenden, die von Abwanderung betroffen sind, findet man diese früher geselligen Plätze verwaist und ungepflegt.

Bauruine an der Heiligen Quelle von Kyra in Parnitha

Heilige Quellen - Hagiasma

Quellenverehrung und Quellrituale sind weltweit für nahezu alle frühen Kulturen belegt. In frühchristlicher Zeit war dem Klerus der Volksglaube an die besondere Kraft des Wassers solcher Quellen zunächst ein Dorn im Auge, denn an vielen dieser Plätze wurden die alten heidnischen Rituale weiter gepflegt. Die Tradition der frühen Quellenverehrung war allerdings so tief im Volksglauben verwurzelt, dass Papst Gregor der Große (https://de.wikipedia.org/wiki/Gregor_der_Gro%C3%9Fe) im sechsten Jahrhundert zur Einsicht kam, sie ließe sich nicht ausmerzen. Er riet deshalb, diese Quellen dem Christentum einzuverleiben, sie Heiligen zu weihen und so für den christlichen Ritus nutzbar zu machen – was im Verlauf der folgenden Jahrhunderte dann auch immer häufiger geschah. In einigen Fällen wurden die heidnischen Gottheiten gleich selbst in christliche Heilige umgewidmet. Beispielsweise traten die Heiligen Menodora, Metrodora und Nymphodora in die Nachfolge antiker Nymphen an den heißen Quellen von Pythia Therma in der heutigen Türkei - vormals griechischer Einflussbereich und später römische Provinz. Im Norden Europas findet man Vergleichbares, etwa bei der Heiligen Brigida, die viele Züge einer keltischen Göttin trägt.

Zur Zeit des Großen Schisma von 1054 (https://de.wikipedia.org/wiki/Morgenl%C3%A4ndisches_Schisma) , mit dem die Ostkirche sich von Rom abspaltete, waren bereits viele Ritualquellen in ganz Europa zu christlichen Wallfahrtsorten geworden. Während in den schriftlosen Gebieten jenseits der Alpen nur Zufallsfunde über die frühe Quellenverehrung Auskunft geben, ist der Quellenkult der Klassischen Antike gut dokumentiert. Theoretisch sollte sich der Übergang antiker Ritualquellen zu christlich verehrten im Gebiet der Ostkirchen deshalb besser belegen lassen. Allerdings lagen viele in einer tektonisch sehr unruhigen Zone, wodurch sie im Lauf der Jahrhunderte versiegten und an anderer Stelle neu entstanden, wie oben im Zusammenhang mit der Hydrogeologie Griechenlands ausgeführt ist. Da Ritualquellen zudem häufig einen artesischen Ursprung haben und ihre langen unterirdischen Wege deshalb besonders von Gesteinsbrüchen betroffen sind, sucht man viele der antiken Ritualquellen heute vergebens.

Lassen sich Quellen bis in die Antike zurückverfolgen, so liegen sie häufig an einem Kloster oder an einer Wallfahrtskirche, wo sie – anders als normale Quellen in Griechenland – dann oft auch liebevoll mit Blumen und Devotionalien geschmückt werden. In Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, gibt es beispielweise gleich drei berühmte „Hagiasmata“ in den Klöstern Blachernai, Hodegon und Zoodochos Pigi (griechisch für „lebensspendende Quelle“). Im griechischen Thessaloniki ist die Quelle des Heiligen Dimitiros in der Krypta der Kirche Agios Demetrios ein Beispiel. Sie wurde im frühchristlicher Zeit vermutlich als Baptisterium genutzt, aber auch ihr Wasser ist schon lange versiegt.

Taufbecken unterhalb der Kirche Agios Demetrios in Thessaloniki

Die Praxis der christlichen Wallfahrt zu Heiligen Quellen wurde nach dem Schisma auch in den Ostkirchen weiter praktiziert. Noch heute kommen Gläubige im gesamten Christentum zu ihnen, um durch das Wasser Heilung zu erfahren, sich zu läutern und um die Fürbitte des Heiligen zu erlangen, dem die Quelle geweiht ist. Dabei lassen sich zwischen den Kirchen zahlreiche Parallelen ausmachen. So etwa findet Ottilie, im Katholizismus eine der bekanntesten Heiligen bei Blindheit und Augenleiden, ihre Entsprechung im Balkan bei der Heiligen Paraskevi. Beide Frauen findet man häufig mit zwei Augen abgebildet. Viele der Heiligen Quellen werden wie im Katholizismus als „Augenquellen“ bezeichnet. Historisch nachgewiesen ist, dass Augenkrankheiten wegen des Rauchs in den Hütten verbreitet waren und die Menschen stark beeinträchtigten. Hinzu kommt aber die spirituelle Bedeutung der „Augenquelle“, deren Wasser man nicht nur die Kraft für Wunderheilungen zusprach, sondern auch, dass es das „innere Auge“ für die Sicht auf die göttliche Ordnung öffnen könne.

|

|

links: Heilige Paraskevi; rechts: Heilige Ottilie (https://kirchenundkapellen.de/kirchen/dah-johev-bild13-paraskevi.htm)

Auch die Legenden, die sich um die Heiligen ranken, weisen im gesamten christlichen Einflussbereich viele Gemeinsamkeiten auf. Manche der Mythen haben ihren Ursprung anscheinend bereits in der Antike. So wissen wir von der wohl bekanntesten Najanden-Quelle, dem Ursprung des Flusses Lerna (Peges Lerne), dass sie durch den Dreizack entstanden sein soll, den Poseidon nach einem Satyr warf. Poseidon zielte aber schlecht. An der Stelle, an der sein Dreizack sich in einen Felsen bohrte, entsprang aus drei Wasserstrahlen die Quelle der Amymone. Dieses Motiv zieht sich auch durch die christliche Legendenbildung, ähnlich wie vorchristlichen Reinigungsrituale in der Taufe erhalten blieben. Vom Heiligen Wolfgang etwa heißt es, dass er auf seiner Reise von Regensburg an den Wolfgangsee im Jahr 967 immer wieder sein Beil geworfen habe. Dort wo es landete, sei eine Quelle entsprungen und es wurde daran eine Kapelle errichtet. Aus seinem letzten Wurf soll die bekannte Kirche in Sankt Wolfgang entstanden sein.

Die Gottesmutter findet man als Theotokos wieder, als „Gottesgebärerin“. Und auch sie spielt in den Orthodoxen Kirchen eine wesentliche Rolle in der Legendenbildung rund um die Heilige Quellen. Der spätere oströmische Kaiser Leo I. (457-474) etwa sei als junger Soldat durch die Stimme von Theotokos auf eine Quelle gestoßen, mit deren heilsamem Wasser er sich laben und einem Blinden zur Heilung verhelfen konnte. Solche Parallelen sind kein Zufall, bedenkt man doch, dass viele Christen als Wallfahrer oder Kreuzritter weite Strecken quer durch Europa zurücklegten und ihre Anschauungen und Erzählungen mit auf den Weg nahmen. Noch heute findet man in Griechenland die Wallfahrt zu Heiligen Quellen, sie ist aber weitaus nicht so verbreitet wie in vielen traditionell katholischen Gebieten, etwa in Oberösterreich (Fachartikel).

Thermalquellen

Ein besonderer Schatz Griechenlands sind seine zahlreichen Thermalquellen, die aufgrund der geologischen Gegebenheiten - ähnlich wie in Italien – artesisch aus tief gelegenen Wasserbecken mit Temperaturen von bis zu 80°C an die Oberfläche steigen. Nach Schätzungen gibt es mehr als 750 natürliche Thermalquellen, von denen 82 eine offiziell anerkannte Heilwirkung haben. Hinzu kommen Tonschlamm- und Mineralquellen, von denen viele bereits in der Antike genutzt wurden, oder Raritäten wie die Heilquellen von Amaranthos (40.177317, 20.729867) unweit der Grenze zu Albanien, deren heißer Dampf auf etwa 1.250 Meter Höhe aus zahlreichen Karstklüften strömt. Außer auf Island und in Italien findet man nirgendwo in Europa einen vergleichbaren Reichtum an Thermalquellen, viele von ihnen mit wunderbaren natürlichen Pools.

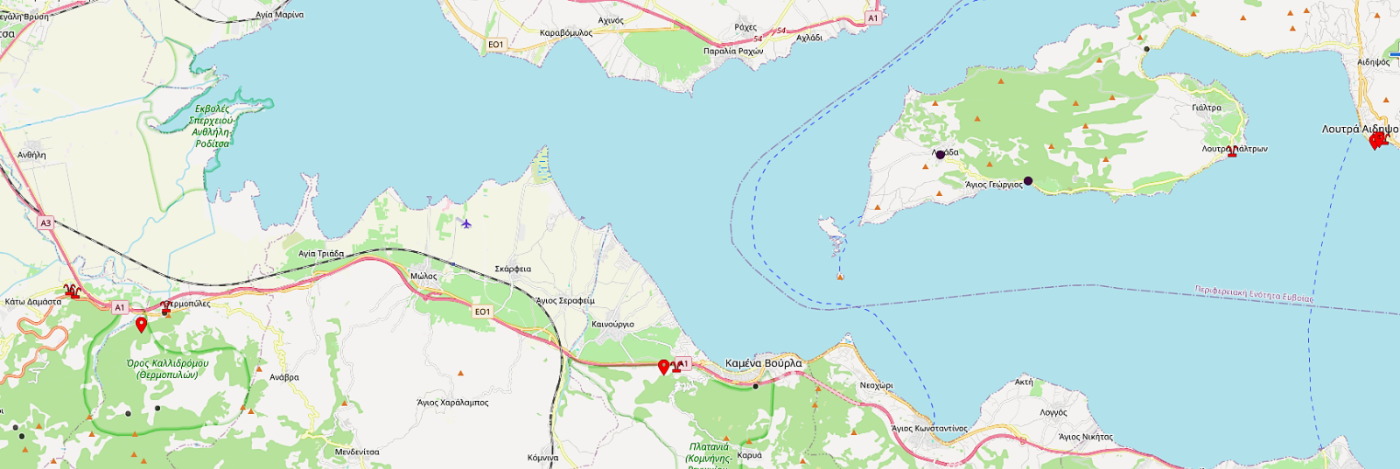

Anders als Kaltwasserquellen sind die Thermalquellen auch auf den griechischen Inseln gut vertreten. Einige der bekanntesten natürlichen Thermalpools liegen im Ort Edipsos auf Euböa, geschätzt über hunderte weitere sind verstreut über die Inselwelt von Rhodos im Süden bis Samothraki im Norden, von der Peloponnes im Westen bis Kos im Osten. Die vielleicht bekanntesten sind die namengebenden Thermopylen („Heiße Pforten“) am Küstenstreifen zwischen dem Golf von Malia und den ansteigenden Bergen. Ein gutes Dutzend Thermalquellen mit Temperaturen zwischen 22°C und 42°C, schwefel- und eisenhaltigem Wasser, liegen hier auf etwa 30 Kilometern aufgereiht wie an einer Perlenkette und finden auf der Insel Euböa ihre Fortführung. Ein Blick auf die Karte weist darauf hin, dass sie durch einen tektonischen Bruch verursacht sein könnten.

Golf von Malia: Ausschnitt aus unserer Quellenkarte

Anders als Italien mit seinen weltbekannten Thermalkurorten hat es Griechenland nicht verstanden, diesen Reichtum für seinen Tourismus nutzbar zu machen. Als im 18. Jahrhundert andernorts bereits tiefe Bohrungen durchgeführt wurden, um am Kurtourismus teilzuhaben, lagen die natürlichen Thermal- und Heilwasservorkommen Griechenlands noch im Dornröschenschlaf. Der Adel und die „bessere Gesellschaft“ fanden sich zu monatelangen Kuren im tschechischen Karlsbad und Marienbad ein, in Baden-Baden, im italienischen Abano oder Monticelle, in Dutzenden europäischer Orte.

Mit Zunahme des Tourismus gab es ab den 1960er-Jahren zwar auch in Griechenland Bemühungen, Kurorte zu etablieren, es fehlte ihnen aber das Renommee der bekannten Namen - der Zug war längst abgefahren. Für viele der überwiegend kleineren und einfachen Kurhotels kam das Aus bereits, als seit den 1980er-Jahren der klassische Kurbetrieb mit Heilanwendungen mehr und mehr von Thermen abgelöst wurde, bei denen Badespaß und Unterhaltung im Vordergrund stehen. Viele auch der ehemals berühmten Kurorte mussten während der folgenden Jahrzehnte in ganz Europa ihren Betrieb einstellen. In Griechenland konnte sich kaum eines der ehemaligen Kurhotels halten. Ähnlich wie an mancher Quelle stehen die verfallenden Gebäude als trauriger Nachlaß in der Landschaft - einige haben sich mit Hilfe der Natur im Lauf der Zeit auch zum Idyll entwickelt.

links: Ehemaliges Kurhotel Pikrolimni, Heilschlammanwendungen; rechts: Thermalbad Lagada, heute nur noch Teilbetrieb

links: Lost Place Loutra Eleytheron; rechts: Edispsos, altes Kurzentrum Agioi Anargyroi

Vom „Verband der Thermalquellengemeinden Griechenlands“ (https://thermalsprings.gr/) werden immer wieder Vorstöße unternommen, Investoren zu gewinnen und EU-Gelder zu mobilisieren. Er konnte aber nie den Einfluss erreichen wie Fachvereinigungen anderer Länder. Immerhin wird eine Karte (https://thermalsprings.gr/eidika-simata-leitoyrgias/) angeboten, die bei der Suche nach Thermalwässern und hydrotherapeutischen Anwendungen weiterhilft.

Auch die meisten natürlichen Thermalwasserbecken unter freiem Himmel sind nur den wenigsten ausländischen Touristen bekannt. Einige, die von den Griechen selbst gerne besucht werden und an denen es im Sommer von Besuchern nur so wimmelt, finden sich im Netz mittlerweile auf den vorderen Seiten: Loutra Pozar etwa, die Becken am Strand von Edipsos, einige der Quellen an den Thermopylen, der Vouliagmeni See südlich von Athen, die Thermalquellen an der Küste der Insel Ikaria oder die schwefeligen Palea Kameni Quellen vor Santorin. Andere, wie die wunderbare Kaiafas Thermalquelle in einer offenen Höhle an der Westküste der Peloponnes, die Thermalquellen von Eleftheron, viele Quellen entlang der Thermoplyen oder auf Methana, gelten als „Geheimtipps“.

Mit den Bädern scheint auch der Bäderverband in der Versenkung verschwunden zu sein. Da es keine Zusammenstellung der Thermalquellen gibt, kleine Thermalhotels im Netz kaum zu finden sind und sich nicht zuletzt die Recherche durch die fremde Sprache und Schrift schwierig gestaltet, sind die meisten der abgelegenen Thermalquellen allenfalls den Ortsansässigen bekannt – viele vermutlich niemals das. Je weiter nördlich man sich begibt, umso unbekannter sind die Quellen. Kaum jemand etwa kennt die Thermalquelle im Hochtal von Therme (Thermes Thermalpools), unweit der Grenze zu Bulgarien.

Erst in jüngster Zeit etwa wurde von Forschern der „Liqueni Neuron“ (https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Neuron) (40.096111, 20.677472) entdeckt, ein unterirdischer See mit schwefelhaltigem Thermalwasser am Fluss Sarantaporos, der hier die Grenze zwischen Griechenland und Albanien bildet. Die vier Thermalbäder, die früher auf fünf Kilometer Länge an beiden Flussufern betrieben wurden, sind heute allesamt verfallen. So wird die Suche nach den Thermalquellen Griechenlands oft auch zur Suche nach den „Lost Places“ im Land.

Galerie

Ehemaliger Salzsee und ...

... Kaiserquelle im Naturreservat Soos, nördlich von Franzensbad

Das Westböhmische Bäderdreieck

Unter dem Begriff des Westböhmischen Bäderdreiecks werden in erster Linie die drei tschechischen Kurorte Karlsbad (Karlovy Vary), Marienbad (Marianske Lazne) und Franzensbad (Frantiskovy Lazne) zusammengefasst. Alle drei wurden zusammen mit anderen bedeutenden Kurstätten Europas im Jahr 2021 in die Liste des UNESCO-Welterbes (https://de.wikipedia.org/wiki/Bedeutende_Kurstädte_Europas) aufgenommen.

Dazwischen liegen Kurorte, die im Lauf der Zeit etwas aus der Mode gekommen sind, wie Sankt Joachimsthal (Jachymov) mit dem einzigen Radonheilbad Tschechiens – und dem weltweit ältesten, wie man liest, - oder Teplitz (Teplice), einer der ältesten Badeorte Europas, wie Funde aus römischer und keltischer Zeit zeigen. Es gibt Bäder, die den großen Sprung in den internationalen Bädertourismus nie recht geschafft haben, wie Konstantinbad (Konstantinovy Lazne) oder Bad Königswarth (Lazne Kynzvart). Und es gibt Kurorte, die schon vor geraumer Zeit dem Druck einer wachsenden Konkurrenz und der politischen Entwicklungen nicht mehr standhalten konnten, wie der ehemals renommierte Kurort Gießhübl-Sauerbrunn (Kyselka, https://de.wikipedia.org/wiki/Kyselka_(Kyselka)) oder das kleine Sangerberg (Prameny).

Neben seinen historischen und kulturellen Aspekten, die mit der Aufnahme ins UNESCO-Welterbe gewürdigt wurden, ist das Westböhmische Bäderdreieck aber auch aus hydrogeologischer Sicht außerordentlich interessant. Wir wollen es deshalb hier näher vorstellen.

Merkmale der Wässer des Westböhmischen Bäderdreiecks

Seit Technologien für Tiefbohrungen (https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/b/bohren-geschichte-des-bohrens) entwickelt wurden, ist die Zahl von Kurbädern, Thermen und Mineralwasseranbietern stark gestiegen. Die weit überwiegende Zahl der Kurorte in Mitteleuropa fördert ihr Wasser heute in gebohrten Schächten mit Pumpen an die Oberfläche – und die Bohrungen werden immer tiefer. Die jüngste Bohrung der Chiemgau Therme in Bad Endorf etwa reicht in 4.848 Meter Tiefe. Auch kommerzielle Mineralwässer werden heute aus Tiefen bis zu 1.000 Metern gefördert. Natürliche Quellen sind in der Regel zu wenig ergiebig, um den immens gestiegenen Bedarf an Thermal- und Mineralwasser noch decken zu können.

Anders bei den Kurbädern in Westböhmen, die ihr Wasser – ganz in der Tradition römischer Thermen oder mittelalterlicher Bauernbäder – überwiegend von natürlichen Quellen beziehen, die es hier in überreicher Zahl gibt. Allein im Kurort Marienbad (https://de.wikipedia.org/wiki/Heilquellen_in_Marienbad) sprudeln rund 40 kalte Quellen, von denen wesentlich sechs zu Heilzwecken genutzt werden. Im Marienbader Umland gibt es über 100 weitere. Sie beziehen ihr Wasser aus Niederschlägen im 800 Quadratkilometer großen Kaiserwald, der sich über fast 1.000 Höhenmeter erstreckt, und durchfließen dabei neben Sandstein, Tonschiefer, Kalkstein und Granit eine Vielzahl anderer Gesteine. Aufgrund der speziellen Bodenverhältnisse hier bieten die Quellen Marienbads in ihrer chemischen Zusammensetzung einschließlich ihres Kohlendioxid-Gehalts eine Vielfalt, die auf so engem Raum weltweit einzigartig ist.

In Franzensbad (https://de.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1kovy_L%C3%A1zn%C4%9B) gibt es insgesamt 24 anerkannte Heilquellen mit schwefelhaltigem, saurem und durchschnittlich 11°C kaltem Wasser, von denen heute zwölf für Trinkkuren und Heilbäder eingesetzt werden. Die Karlsbader „Sprudellinie” greift auf ein gutes Dutzend natürlicher Thermalquellen zu, die mit Temperaturen bis 72°C zu den heißesten in Europa zählen und mit ihren mineralischen Zusammensetzungen ein breites therapeutisches Spektrum ermöglichen. Wenn im Westböhmischen Bäderdreieck in Einzelfällen gebohrt wird, dann um natürliche Quellen mit flachen Bohrungen zu sichern.

Auch in den Wäldern und Auen außerhalb der Kurorte findet man unzählige Mineralquellen und Mofetten. Es gibt kaum Wanderungen oder Radtouren, bei denen man nicht auf einen Sauerbrunnen trifft. Im Tschechischen heißen diese Quellen „Kyselka“. Viele der Mineralquellen sind einfach gefasst und mit einem Dach geschützt, andere fließen frei ab, manche versiegen, andere entstehen neu. Hinzu kommen Dutzende gefasste Brunnen in den weniger bekannten oder ehemaligen Kurorten. Selten trifft man hingegen auf Quellen mit „normalem“ Wasser, also ohne Kohlendioxid, Schwefel, Eisen oder radioaktivem Gas. Für die Versorger ist es unter diesen Bedingungen gar nicht einfach, mit ihren Bohrungen Grundwasser zu erschließen, das den Anforderungen der Trinkwasserversorgung entspricht.

Obwohl die drei Hauptorte des Westböhmischen Bäderdreiecks jeweils weniger als 50 Kilometer voneinander entfernt liegen und ihre Wässer der gleichen hydrogeologischen Konstellation entstammen, steigen die Quellen aus sehr unterschiedlicher Tiefe auf. Die Eisenquelle und Stephanie-Quelle in Franzensbad etwa reichen nur vier Meter in die Tiefe, die Salzquelle gut drei Meter, die Luisenquelle 23 Meter und die Glauber IV 93 Meter. Die Marienbader Richard-Quelle steigt aus 10 Meter Tiefe auf, der Kohlendioxidaustritt der Kreuzquelle reicht 83 Meter tief ins Gestein. Während die kalten Quellen von Franzensbad und Marienbad mithin selten aus mehr als 100 Metern Tiefe aufsteigen, sich teilweise sogar direkt an der Oberfläche mit Mineralien anreichern, stammt das Karlsbader Thermalwasser aus Tiefen von 2.000 Metern und mehr.

Bei Quellen von geringer Tiefe sind die Zeiträume und Wege zwischen dem Versickern der Niederschläge und ihrem Wiederaustritt als Quellwassers kurz, die Filtration des Wassers ist entsprechend gering. Die Mineralisierung der Brunnen kann zudem in Abhängigkeit von vorangegangenen Niederschlägen variieren. Beim Bereisen des Bäderdreiecks fällt auf, wie häufig Analysen durchgeführt werden, um mögliche Kontaminationen des Wassers aufzudecken und seine physikalischen und chemischen Eigenschaften zu bestimmen. Bei den Karlsbader Thermalquellen hingegen verbringt das Wasser fünf Monate und mehr im Untergrund, wodurch sein Reinigungsgrad hoch und die Mineralisierung relativ konstant ist.

Wasseranalyse am Brunnen Helena und Viktor, Bad Königswart (Lazne Kynzvart)

Gemeinsam ist den Wässern ihre hohe Mineralisierung. Mit durchschnittlich sechs Gramm Mineralien pro Liter strömen in Karlsbad täglich beispielsweise 18 Tonnen Mineralien aus dem Erdinneren.

Ablagerung von Sprudelstein, Pramen Trzni, Kolonade Karlsbad

Mit Werten von teilweise über 2.500 mg/l sind die meisten Säuerlinge zudem reich an Kohlendioxid. Die Prusik-Quelle in Konstantinbad bringt es gar auf einen Gehalt von 3.320 mg/l an frei gelöstem Kohlendioxid. Die Dorotheenquelle in Karlsbad führt so wenig Wasser, dass sie ein fast reiner Kohlendioxidausstoß ist, ebenso die Marienquelle in Marienbad, die für trockene Gasbäder genutzt wird.

Die meisten der Quellen des Bäderdreiecks reichen in ihrer Ergiebigkeit nicht annähernd an die Mineralwassermengen heran, die durch heutige Bohrungen erschlossen werden. Dafür ermöglicht die große Zahl unterschiedlicher Wässer mit einer großen Vielfalt an physikalischen Eigenschaften und chemischen Zusammensetzungen der Balneologie in Summe ein sehr breites Spektrum an therapeutischen Möglichkeiten. Es wird mit Trinkkuren, Bädern, Inhalationen, Heilstollen, Heilgas, Heilschlamm, Moor und Mineralsalzen therapiert. Dabei hat im Lauf der Zeit eine gewisse Spezialisierung der Kurorte entsprechend ihrer natürlichen Ressourcen stattgefunden.

Frühe Geschichte

Archäologische Funde belegen für Teile des Westböhmischen Bäderdreiecks Siedlungsspuren von der Urzeit bis zur slawischen Besiedlung im sechsten nachchristlichen Jahrhundert. Vermutlich war auch hier die heilsame Wirkung der Mineralwässer schon seit Jahrtausenden bekannt, wie man es beispielsweise von der 3.500 Jahre alten Mauritius-Quelle im schweizerischen St. Moritz weiß. Der Austausch zwischen den Volksgruppen Mitteleuropas war spätestens seit der Jungsteinzeit weit reger, als zumeist angenommen wird, – und es wurde nicht nur Handel getrieben, sondern es wurden auch Wissen und Kenntnisse ausgetauscht.

So ähneln auch die Sagen zur Entdeckung der Heilwirkung des Wassers denen in anderen Teilen Europas: Man habe sie zuerst bei verletzten Wildtieren beobachtet, bei verunglückten Tieren von Jagdgesellschaften usw. Die Entdeckung der Karlsbader Quellen (https://kulturstiftung.org/zeitstrahl/entdeckung-der-karlsbader-quellen) soll auf eine kaiserliche Jagd um die Mitte des 14. Jahrhunderts beim Schloss Ellbogen zurückgehen. Ein Hirsch sei bei der Flucht mitsamt dem Jagdhund, der ihn verfolgte, von einem Felsen (heute „Hirschensprung“) in heißes Wasser gestürzt. Der Leibarzt habe nach Untersuchungen des Wassers dessen Heilkraft erkannt und es bei den wunden Schenkeln seiner Majestät auch gleich erfolgreich angewendet.

Karlsbader Hirschensprung

Erste schriftliche Aufzeichnungen zur Heilkraft von Quellen im Einzugsbereich des Schladabaches beim heutigen Franzensbad und der Mineralmoorgebieten bei Eger stammen aus dem späten 14. Jahrhundert. 1406 wird eine Quelle namens Schladerer Wasser erwähnt, die später nach ihrem Förderer, dem österreichischen Kaiser Franz I, in Franzensquelle umbenannt wurde. Das wissenschaftliche Interesse an der Bäderheilkunde keimte so richtig aber erst im 16. Jahrhundert auf, als das Schladerer Wasser (auch Egerwasser) bereits als erstes Heilwasser Böhmens in Tonflaschen versandt wurde. Ein nennenswertes Kurwesen gab es damals in Franzensbad aber noch nicht.

Auch einige Quellen in Marienbad waren schon im Mittelalter bekannt, das noch kaum besiedelte Gebiet war allerdings sumpfig und unwegsam, weshalb die Wässer kaum genutzt wurden. 1528 wurden einige Marienbader Quellen auf Geheiß von König Ferdinand I. auf ihre Bestandteile untersucht - Kohlensäure und Eisen identifizierte man allerdings erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts als wirksame Bestandteile von Heilwässern. An der Ferdinandsquelle begann man Salz zu gewinnen – Glaubersalz allerdings, das sich wegen seiner abführenden Wirkung nicht als Kochsalz eignet. Die wenigen auswärtigen Gäste Marienbads kamen damals im Meierhof der Chorherren von Stift Tepl unter, denen die Heilwirkung der „Sauerbrunnen“ seit langem bekannt war.

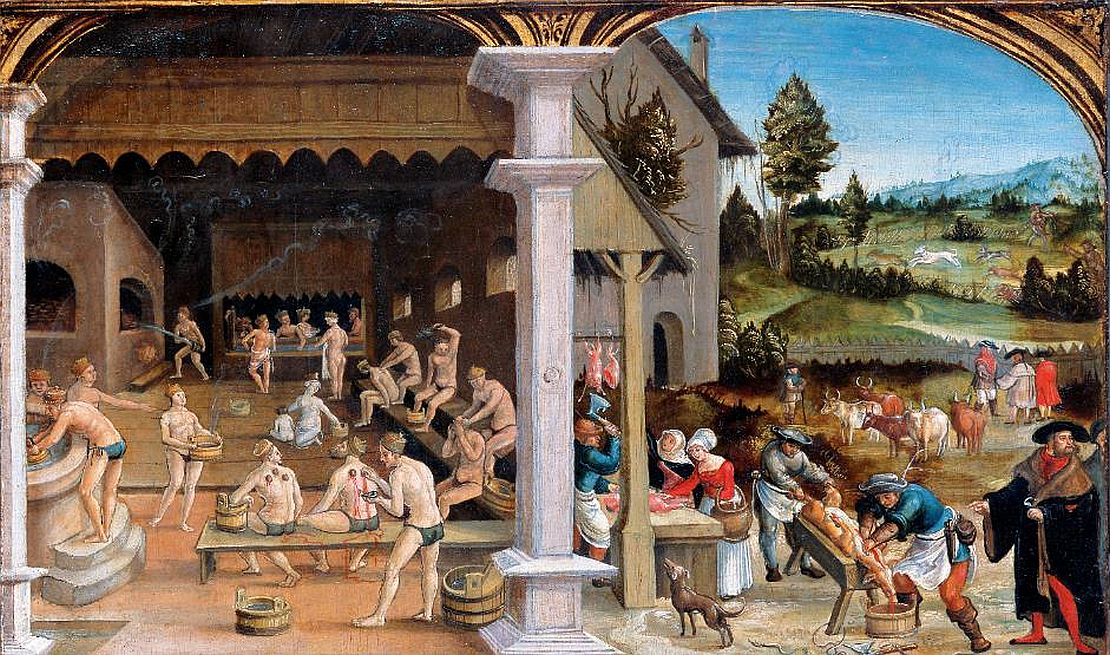

Die älteste Kurtradition hat vermutlich Karlsbad, das bereits früh als Ort namens Warmbad erwähnt wird. 1370 erhob der böhmische König und römisch-deutsche Kaiser Karl IV. den Ort zur Königsstadt, weshalb Warmbad zu Karlovy Vary, zu Karlsbad wurde. Zunächst nutzte man das hiesige Thermalwasser nur für Bäder, ab dem 16. Jahrhundert wurde es auch für Trinkkuren (https://vonortzuort.reisen/tschechien/karlsbad/karlsbader-trinkkur) eingesetzt. Dies frühe Karlsbad hatte allerdings vermutlich noch den Charakter eines „Bauernbads“ für die ländliche Bevölkerung der Umgebung, mit einfachen Holzwannen und unbeheizten Verschlägen, Wirtshaus und Herberge. Der Bader verabreichte Schwitz- und Heißbäder, Kräuterbehandlungen und Massagen, es wurde zur Ader gelassen und geschröpft, mitunter ein Zahn gezogen oder eine Wundbehandlung durchgeführt.

Ähnlich wie in den städtischen Badestuben suchte man in den Bauernbädern neben der Linderung von Leiden auch das Vergnügen, und dabei ging es oft rustikal zu: Manch einer verweilte stundenlang im warmen Wasser, schüttete dabei große Mengen Bier in sich hinein, schaufelte deftiges Essen und pflegte das Glücksspiel. Ein Begleiter von Papst Johann XXIII bemängelte 1417 nach einem Besuch im Schweizerischen Baden, dass beide Geschlechter ein gemeinsames Bassin nutzten, was trotz wiederholter Verbote nicht abzustellen war. Ja in mancher städtischen Badestube boten Prostituierte ihre Dienste an.

Mittelalterliche Badeszene

Im 18. Jahrhundert begann manches Heilbad, mit gut ausgestatteten Hotels und Einzelwannen auch die „bessere Gesellschaft“ anzusprechen, was in einigen der Orte zu einem raschen Aufschwung des Kurbetriebs führte. Für uns klingen die Empfehlungen, die Badeärzte bis ins 19. Jahrhundert gaben, eher befremdlich. So sollte der Patient schon morgens auf nüchternen Magen 20 bis 30 Becher Heilwasser trinken und dabei umhergehen, damit die Inhaltsstoffe des Wassers ihre volle Wirkung entfalten könnten - eine Empfehlung, die den Kurbädern ihre vielen schönen Wandelhallen bescherte.

Historische Aufnahme der Karlsbader Sprudelkolonaden (Datei:00609-Karlsbad-1898-Sprudel-Kolonade-Brück & Sohn Kunstverlag.jpg)

Kolonade Marienbad

Aufschwung und Überlebenskampf des Kurbetriebs

Die Anbindung von Marienbad (1872) und Karlsbad (1898) an die Bahnstrecke Wien-Prag bedeutete für das gesamte Bäderdreieck einen Durchbruch. Im 19. Jahrhundert wurden die meisten neuen Quellen erschlossen, um genügend geeignetes Wasser für den wachsenden Kurbetrieb zur Verfügung stellen zu können. Nicht jeder damals erschlossene Brunnen war ein dauerhafter Erfolg. Manche wurden im Lauf der Zeit wegen nachlassender Wassermengen, Verunreinigungen oder kostspieligem Sanierungsbedarf wieder stillgelegt. Andere versiegten wegen Gesteinsbewegungen im Erdinneren vollständig.

Um diese Zeit wurden Kurgärten mit Brunnenpavillons und Kolonnaden angelegt. Neue Hotels mit Ballsälen, Kasinos, eleganten Porzellanwannen und jeder Menge Marmor, Stuck und Samt entstanden. Kurhäuser, Theater, Konzertsäle und Kirchen wurden gebaut. Springbrunnen, Bergbahnen und Aussichtstürme, Plätze für Sport und Spiel angelegt. Die Orte übertrumpften sich mit prachtvollen „Zuckertortenvillen“, Bauten im Stil des Historismus, Jugendstils oder Schweizerstils mit verzierten Holzkonsolen. Diese mondäne „Kurarchitektur“ prägt das Gesicht der bekannten Kurorte Westböhmens bis heute. Es war dieser städtebauliche Typ, bei dem alles üppig, nobel, herausragend sein musste,. Es war aber auch das gesellschaftliche Leben, das sich hier abspielte, das die UNESCO im Jahr 2021 veranlasste, Karlsbad, Marienbad und Franzensbad zusammen mit acht weiteren Kurstätten Europas in die Liste des UNESCO-Welterbes aufzunehmen.

Die Kurorte konkurrierten in dem Bestreben, die „High Society“ anzuziehen. Konnte man den Hochadel und prominente Persönlichkeiten als Gäste gewinnen, so wurde auch das betuchte Bürgertum angezogen, das sich gerne in deren Glanz sonnte und den weiteren gesellschaftlichen Aufstieg suchte. Bereits im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurden die tschechischen Kurstädte zum „Salon Europas“. In oft monatelangen Kuraufenthalten wurden gesellschaftliche und wirtschaftliche Beziehungen geknüpft, Ehen eingefädelt und sicher auch Intrigen gesponnen. Das weniger betuchte Bürgertum fand in einfacheren Unterkünften die Möglichkeiten zur Kur. Die Bäderstraße im Egerlandmuseum (https://www.egerlandmuseum.de/dauerausstellung/museumsgeschichte/) in Marktredwitz vermittelt einen Eindruck davon, wie es damals in den Straßen der Kurorte zugegangen sein mag, die mitunter so überfüllt waren, dass Regeln für Fußgänger aufgestellt werden mussten.

In Karlsbad war Zar Peter der Große zum Werbeträger geworden. Er verlieh der Stadt nach seinem Besuch 1707 alle Privilegien einer freien Königsstadt. Ende des 19. Jahrhunderts verbuchte der Ort im Mittel 26.000 Kurgäste, 1911 waren es bereits 71.000 – viermal so viele, wie die Stadt damals Einwohner hatte. Jährlich wurde eine Million Liter Mineralwasser in Flaschen und Krüge versandt, dazu über 23.000 Kilo Sprudelsalz und Sprudelseife. Karlsbader Oblaten und der grüne Kräuterlikör Becherovka wurden zu Markenzeichen – Karlsbad wusste sich bestens zu vermarkten.

Karlsbad, Häuserfront am Fluss Tepla

Die traditionell enge wirtschaftliche und gesellschaftliche Bindung der Stadt zu Russland fand durch die Corona-Krise und den Ukraine-Kriegs ein abruptes Ende (https://www.powidl.eu/spa-krise-09.03.2022.html). Die Gästeübernachtungen von Russen, die 2019 noch bei 17% gelegen hatten, brachen drastisch ein, ebenso der Immobiliensektor, der mit über 50% im Besitz privater Investoren aus Russland und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken lag. Die orthodoxe Kirche St. Peter und Paul und ihre Liegenschaften wurde aus Angst vor dem Einfrieren russischer Auslandsvermögen der ungarischen Diözese der Russisch-Orthodoxen Kirche (https://ungarnheute.hu/news/russische-kirche-in-der-tschechischen-republik-geht-in-den-besitz-der-ungarischen-dioezese-ueber-85121/) übertragen.

St. Peter und Paul, Karlsbad

Die Geschichte Marienbads ist eng mit dem rund 15 Kilometer östlich gelegenen Stift Tepl verbunden. Dessen Abt Karl Prokop Reitenberger ließ 1813 an der Marienquelle, die wegen ihres Schwefelgeruchs damals „Stinkequelle“ hieß, ein festes Badehaus errichten, ließ Sümpfe trockenlegen und Parkanlagen gestalten. Schon wenige Jahre später stellte sich mit Johann Wolfgang von Goethe und Richard Wagner erste Prominenz ein. Reitenberger schuf sich mit seinem Engagement zwar ein Denkmal als Begründer des Kurortes Marienberg, seiner Karriere bekam es aber nicht gut: Sein Erfolg löste Widerstand und Missgunst bei den Chorherren von Stift Tepl aus. Sie warfen ihm vor, Geldmittel des Klosters zu verschwenden und er wurde 1826 zum Rücktritt als Abt gezwungen.

Denkmal für Abt Karl Prokop Reitenberger an der „singenden Fontäne“ in Marienbad

1929 wurde die Rekordzahl von 41.000 Kurgästen erreicht. Während sich der Ort vom Einschnitt durch den Ersten Weltkriegs bald erholt hatte, wurden ihm die politischen Wirren zur Zeit des Nationalsozialismus, des Zweiten Weltkriegs und schließlich die Vertreibung der deutschen Bevölkerung nach 1945 zum Verhängnis. Die Kureinrichtungen wurden verstaatlicht, nach der Samtenen Revolution 1989 und dem Fall des Eisernen Vorhangs aber wieder privatisiert. Die allermeisten Gebäude im Kurbezirk sind heute restauriert und erstrahlen in altem Glanz.

Marienbad

In Franzensbad wurde zwar schon früh das Schladerer Wasser, die spätere Franzensquelle, genutzt. Das Kurbad wurde aber erst ab 1792 mit Förderung durch Kaiser Leopold II. und anschließend durch Kaiser Franz I. von Österreich angelegt. Ihm zu Ehren erhielt es 1798 den Namen Kaiser-Franzensdorf, der später in Franzensbad geändert wurde.

Es ist zwar das kleinste und beschaulichste der drei Bäder, verfügte aber schon früh über bekannte Badeärzte und zog im 19. Jahrhundert wie Karlsbad und Marienbad zahlreiche Kurgäste aus dem europäischen Hochadel an. 1794 wurde das weltweit erste Hotel eingeweiht, das Übernachtung, Verpflegung, Heilwasserkuren und ärztliche Versorgung unter einem Dach anbot. Zudem gab es in Franzensbad das weltweit erste Moorheilbad, was den Ruf als Frauenheilbad begründete. Von den insgesamt 24 anerkannten Heilquellen mit schwefelhaltigem, saurem und durchschnittlich 11°C kaltem Wasser werden heute noch 12 eingesetzt, teils für Trinkkuren, teils für Heilbäder. Heilerfolge werden neben gynäkologischen Erkrankungen vor allem bei Erkrankungen des Bewegungsapparates, des Herz-Kreislauf-Systems und bei Stoffwechselstörungen erzielt.

Franzensbad

Das 20. Jahrhundert gestaltete sich für die Traditionsbäder im Westböhmischen Bäderdreieck überaus schwieriger. Nachdem sie sich vom Ersten Weltkrieg erholt hatten, setzten ihnen der Zweite Weltkrieg, territoriale Umwälzungen und die Vertreibung der deutschen Bevölkerung nach 1945 zu. Während viele der Heilbäder im Westen seit den 1950er Jahren wirtschaftlich wieder vorankamen, wurden diejenigen jenseits des Eisernen Vorhangs unter kommunistischer Führung verstaatlicht. Beim Zerfall des Ostblocks 1989 waren sie heruntergewirtschaftet. Kurorte wie das traditionsreiche Kyselka, dem der rührige Geschäftsmann Heinrich Mattoni (de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Mattoni) ab 1868 durch die Vermarktung der Otto-Quelle zu wirtschaftlicher Blüte verholfen hatte, schafften den Schritt in die neue Zeit nicht und stehen heute als „Lost Place“ am Ufer der Eger. Die Bevölkerung des kleinen Bades Sangerberg schrumpfte durch die Vertreibung seiner überwiegend deutschen Bevölkerung von 1430 Einwohner (1939) auf 300 Einwohner (1955).

Ehemaliger Kurort Kyselka, Gießhübl-Sauerbrunn

Der Wiederaufbau der Kurorte nach 1989 fiel dann just in eine Zeit der Übersättigung, in der die Kurgastzahlen europaweit zurückgingen. Viele der jahrhundertealten Traditionsbäder in ganz Europa gerieten in wirtschaftliche Schieflage, manche mussten schließen, andere schafften mit der Hilfe von Investoren gerade noch die Metamorphose zur Therme mit Wellnesslandschaft. Als die Häuser nach gewaltigen Sanierungsanstrengungen und trotz steigender Betriebskosten wieder wirtschaftlich arbeiteten, führten die Beschränkungen durch Corona zu einem massiven Einbruch.

In der Saison 2020/21 verzeichneten die tschechischen Kurbäder die geringste Patientenzahl seit Ende der 1990er Jahr. Vor allem die Deutschen waren ausgeblieben, die die Hälfte der ausländischen Gäste ausgemacht hatten. Mit dem Ukrainekrieg brach die Zahl russischer Gäste weiter massiv ein. Nicht alle der Investitionen nach 1990 erwiesen sich als lohnend. Manche der in zweiter Reihe sanierten Gebäude, Fassaden und Figuren sind bereits wieder in Dämmerschlaf gefallen, was den Orten heute etwas wie einen morbiden Charme verleiht. Die Betreiber von Kuranlagen kämpfen nicht nur mit gestiegenen Energiepreisen und Personalmangel, sondern auch mit den Tücken ihrer Wässer, die Rohren und Anlagen mit „Sprudelstein“ zusetzen und Metalle schnell korrodieren lassen.

Die Geologie des Westböhmischen Bäderdreiecks

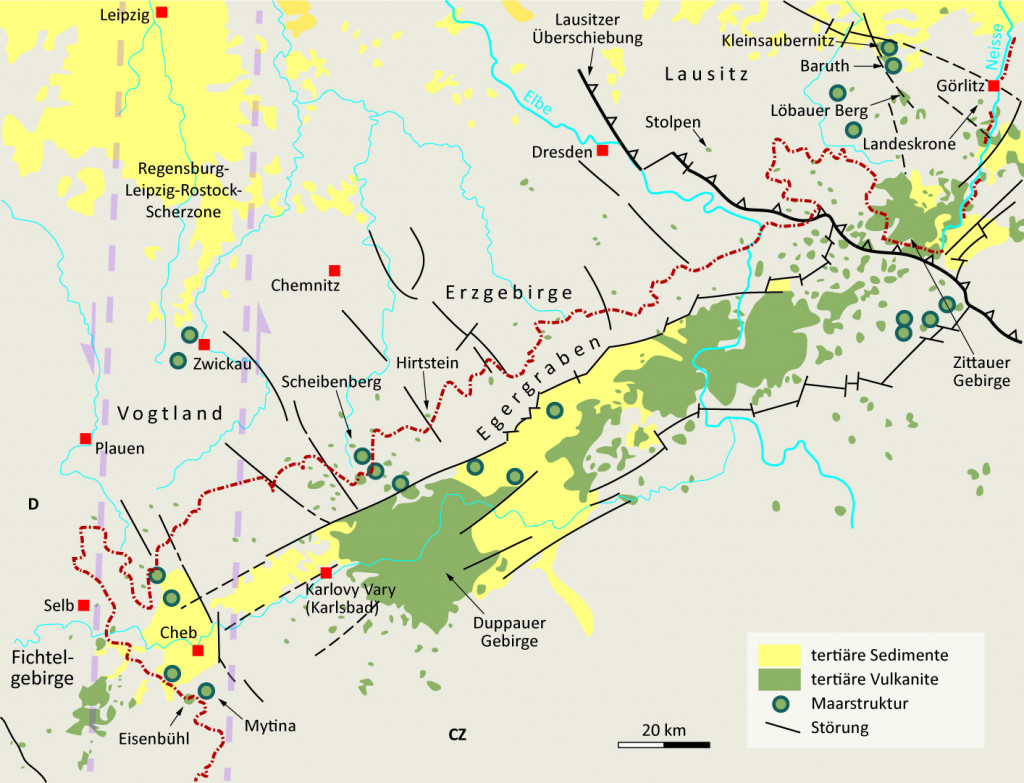

Die besonderen Wässer im Westböhmischen Bäderdreieck werden vom Egergraben bestimmt und von seinen Niederungen, die als Egerer Becken bezeichnet werden. Die drei bekanntesten Kurote liegen im südwestlichen Teil des Egerer Beckens, der vom namensgebenden Fluss Eger (Ohre) durchflossen wird und das Erzgebirge vom Kaiserwald (Slavovksy les) und Duppauer Gebirge (Doupovske hory) trennt. Im Nordosten setzt sich die Niederung als Nordböhmisches Becken im Tal der Biela fort.

https://digitalgeology.de/der-scheibenberg

Der Egergraben ist ein heute weitgehend inaktiver Grabenbruch. Er gehört zum Europäischen Riftsystem, dass seinen Ursprung in der Norddrift der afrikanischen Kontinentalplatte hat. In deren Folge begann vor 30–50 Millionen Jahren die Hebung der Alpen, was in der Erdkruste in verschiedenen Gebieten Mitteleuropas einen Anstieg der Spannungen zur Folge hatte. Durch Aufwölbung und Dehnung der Erdkruste entstand dadurch der Egergraben, der die Erzgebirgsscholle von der Böhmischen Landmasse trennt. Als er vor etwa 30 bis 15 Millionen Jahren einbrach, entstand das Egerer Becken, das sich im Verlauf des Jungtertiärs und des älteren Quartärs (2,7 Millionen bis 850.000 Jahre) dann mit Sedimenten einebnete.

Die Lagerungsverhältnisse und die mineralogische Zusammensetzung der Beckensedimente sind komplex, weil sich sehr unterschiedliche Substanzeinträge vermischten. Zunächst füllte sich der Graben durch Niederschläge und Wasserläufe mit Wasserflächen. Anhaltende vulkanische Aktivität trug Vulkanasche und Lava ein, die beim Kontakt mit dem Wasser chemischen Lösungs- und Umwandlungsprozessen unterlag. Vom südlichen Erzgebirge, der Nordflanke des Böhmischen Mittelgebirges und den im Becken noch vorhandenen Kreideablagerungen wurden Sande, Tonminerale und Kalk eingespült. Teile der ehemaligen Wälder und anderes pflanzliches Material in den weitläufigen Sümpfen bedeckten sich mit mineralischen und humushaltigen Sedimenten, was zur Bildung von Braunkohlelagerstätten führte, die seit dem 19. Jahrhundert industriell genutzt wurden.

Die tektonischen Bewegungen im Grundgestein hielten währenddessen an. Marienbad als südlichster der Kurorte liegt auf der „Marienbader Störung“, einer Verwerfung, die von Nordnordwest nach Südsüdost verläuft. Seine Quellgebiete liegen im Marienbader Komplex mit uralten metamorphen Gesteinen, die sich unter hohem Druck und hohen Temperaturen verändert haben. Im direkt benachbarten Tepler Kristallin dominieren hingegen Gneis, Schiefer und Phyllite – eines von vielen Beispielen für die Komplexität der erdgeschichtlichen Entwicklung und des Untergrunds im Egergraben.

Seine bedeutendste südliche Randstörung ist der Mittelgebirgsabbruch, auch als Litomerice-Störung bekannt. Vor allem während der Hauptphase der tektonischen Bewegungen brachen dort, wo sich solche Hauptstörungen kreuzen, große Mengen an basaltischem Magma durch die Erdkruste, was an der Oberfläche zu ausgedehntem Vulkanismus führte. Fast 35 Millionen Jahre lang quoll im Grabenbruch immer wieder Magma an die Oberfläche und ließ Vulkane entstehen. Noch vor rund 100.000 Jahren brachen manche dieser Feuerberge aus.

Neben Lavaablagerungen zeugen markante Basaltkegel von diesen Eruptionen. Sie sind die Schlote alter Vulkane, die im Laufe der Zeit durch Erosion freigelegt wurden. Auf vielen dieser hochaufragenden Landmarken wurden früher Burgen errichtet. Zu den schönsten Hinterlassenschaften dieses Vulkanismus gehören der Basaltfächer am Hirtstein an der deutsch-tschechischen Grenze und der Basaltkegel des Hohen Parkstein in der Oberpfalz.

Basaltfächer des Hirtstein

Die erosionsbeständigen Vulkangesteine bilden heute unter anderem die Berge des Böhmischen Mittelgebirges und des Duppauer Gebirges. Dessen basaltoide Gesteine mit starker Durchlässigkeit und Klüftung sorgen für eine schnelle Zirkulation des Grundwassers in der oberflächennahen Gesteinszone, während pyroklastische Gesteine überwiegend als Wasserstauer wirken. Tiefgründige Granite verwitterten im feucht-heißen Klima des Tertiärs zu Kaolin, der „weißen Tonerde“, die zur Porzellanherstellung verwendet wird.

Ehemaliger Kaolinsteinbruch Rudice

Auch wenn der Vulkanismus des Egerer Beckens zur Ruhe gekommen zu sein scheint, zeigen viele Phänomene, dass er in der Tiefe doch noch nicht vollständig erloschen ist und dass das Gebiet weiterhin unter tektonischer Spannung steht. In einigen Gebieten liegen beispielsweise hohe geothermische Gradienten bis 5,5°C/100 Meter vor. Häufige Schwarmbeben (vor allem an der Marienbader Störung) machen das Egerer Becken und das benachbarte Vogtland zu einer der seismisch aktivsten Zonen in Mitteleuropa und nicht zuletzt steigt an vielen Stellen natürliches Kohlendioxid aus dem Erdinneren auf. Das verbindet sich dabei mit Tiefenwasser und höher gelegenem Grundwasser und wird zu Kohlensäure (CO₂ + H₂O ⇒ H₂CO₃).

Diese natürliche Kohlensäure wiederum erhöht die Fähigkeit des Wassers, Mineralstoffe aus dem Gestein herauszulösen. So sind nicht nur die allgegenwärtigen Sauerbrunnen („Kyselka“) mit bis zu 3.320 mg/l an frei gelöstem Kohlendioxid (Prusik-Quelle, Konstantinbad) ein Zeichen für frühere und noch anhaltende vulkanische Aktivitäten, sondern auch deren hohe Mineralisierung. Die Vielzahl verschiedener chemischer Elemente in den Wässern des Westböhmischen Bäderdreiecks spiegeln dabei die sehr unterschiedlichen Gesteins- und Sedimentschichten wider, die sie durchfließen.

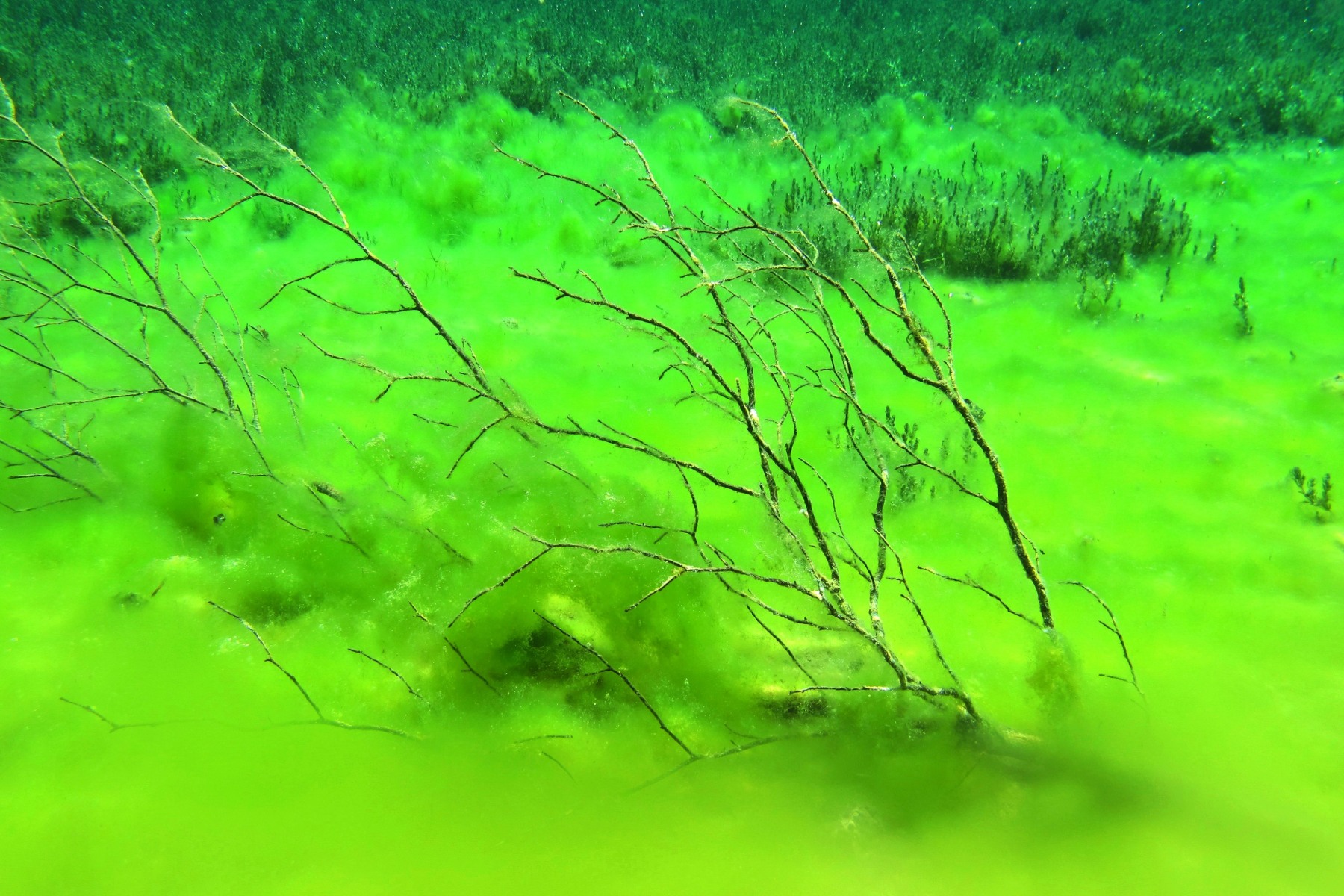

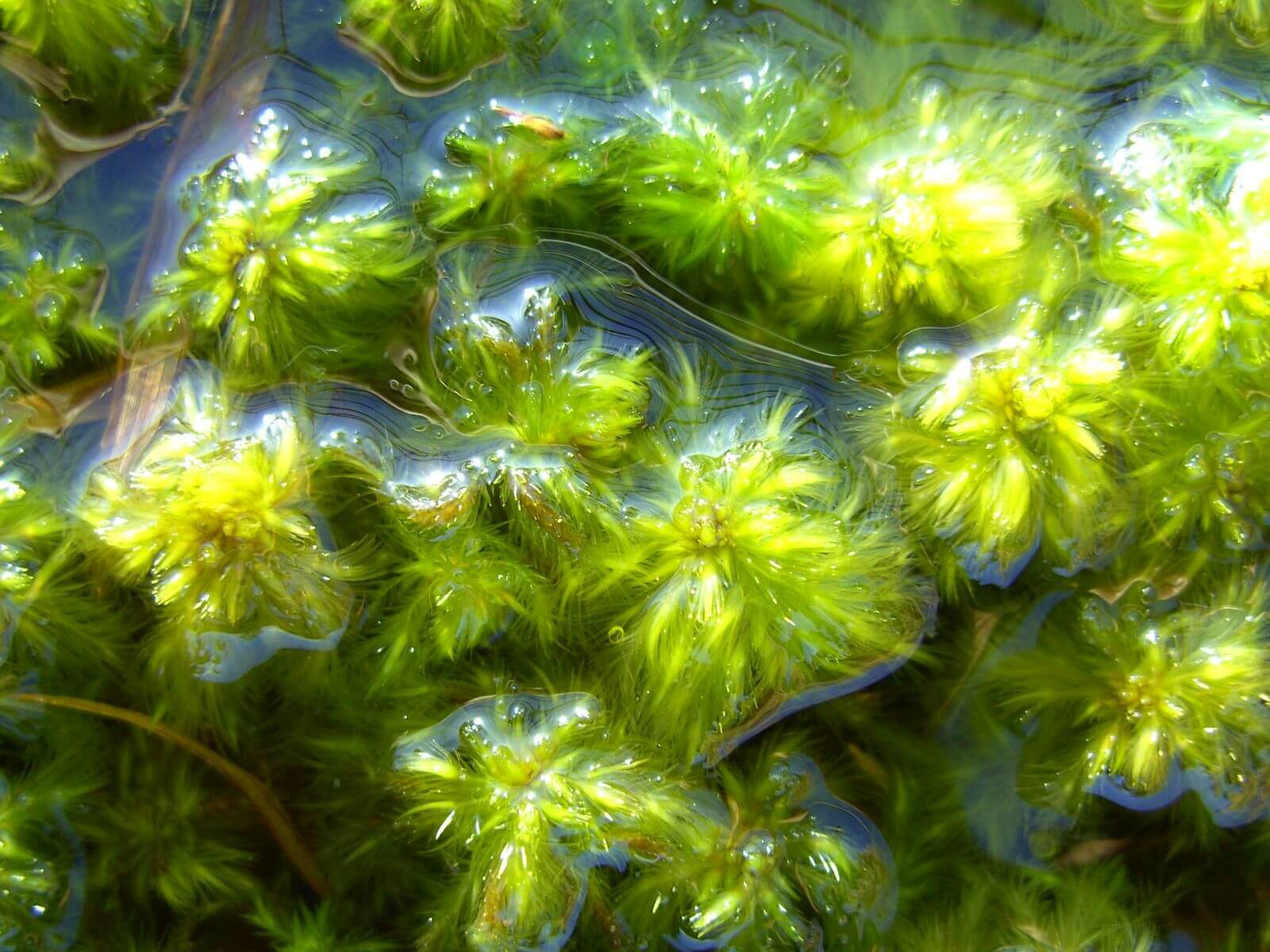

Unter den natürlichen Quellen abseits der Heilbäder trifft man besonders oft auf eisenhaltige Säuerlinge. Sie sind wegen des hohen Anteils von Eisen an der Erdkruste (5%) so häufig und sie lassen sich wegen der starken Färbung des oxidierten Eisens leicht erkennen. Sie färben nicht nur ihre Abflüsse rostrot, sondern auch die Bäche, die wegen vieler Moorgebiete und der dort freigesetzten Huminstoffe ohnehin meistens eine recht dunkle Farbe (Fachartikel Farbe des Wassers) haben. Weniger häufig aber zumeist auch gut zu identifizieren sind schwefelhaltige Quellen, die einen markanten Geruch von Schwefelwasserstoff verströmen und in deren Wasser oft weißliche Fadenalgen gedeihen.

Farska kyselka, Eisenquelle nördlich von Marienbad

Smradoch der „Stinker“ mit Algen im schwefeligen Wasser, nördlich von Marienbad

Je nach Beschaffenheit des Untergrunds, seiner Gesteine und Klüfte, steigen Gas und Wasser aus unterschiedlichen Tiefen auf. Vom Gas der Bublak-Mofette zwischen Milhostov und Vackovec beispielsweise weiß man, dass es mit unterschiedlichen Zusammensetzungen aus einer aktiven Magmablase in rund 30 Kilometern Tiefe aufsteigt, während das etwa 14°C kalte Wasser einem Grundwasserleiter in relativ geringer Tiefe entstammt.

Bublak-Mofette zwischen Milhostov und Vackovec

An Stellen, wo ehemalige Mineralwasserseen auf dichtenden Schichten verdunstet sind, werden die Schlammtöpfe mit blubberndem Gas oft nicht von Quellen, sondern von Niederschlägen gebildet. Das Thermalwasser von Karlsbad steigt hingegen mit relativ geringem CO₂-Gehalt von durchschnittlich rund 600 mg/l und Temperaturen bis 73°C aus mehr als 2.000 Metern Tiefe. Der artesische Druck der „Vridlo“, der heißesten und ergiebigsten Karlsbader Quelle, ist so hoch, dass sie früher regelrecht explodierte und sie bis heute eine zwölf Meter hohe Fontäne bildet.

Die Quellen des Westböhmischen Bäderdreicks sind aber nicht nur in ihren Erscheinungsformen, mineralischen Zusammensetzungen und physikalischen Eigenschaften sehr unterschiedlich, sie haben auch versteckte Eigenarten. So erkannte der Brunnenarzt Paul Cartelliert (de.wikipedia.org/wiki/Paul_Cartellieri) schon um 1860 das physikalische Gesetz, nach dem der Wasserzufluss der Quellen in Franzensbad mit dem jeweiligen Barometerstand in umgekehrtem Verhältnis steht – eine Gesetzmäßigkeit, die bis heute Gültigkeit hat.

Sicher werdet auch ihr einiges entdecken, wenn ihr euch in diesem landschaftlich schönen und kulturell interessanten Gebiet mit seinen spannenden Wässern auf die Suche begebt. Viel Spaß dabei!

Die Naturräume

Plant man einen Natur-Urlaub in Schweden, so hat man zumeist konkrete Vorstellungen davon, ob man wandern, das Land mit dem Rad, einem Boot, dem Auto oder Wohnmobil erkunden möchte. Dabei sollte man sich nicht von dem trügerischen Eindruck täuschen lassen, Schweden sei ein „kleines“ Land. Das mag hinsichtlich seiner etwa 10,5 Millionen Einwohner zutreffen. Die Fläche ist mit 447.435 km² aber um rund ein Viertel größer als die von Deutschland (357.588 km²). Damit wiederum ist die Bevölkerungsdichte mit 24 (Deutschland 237) Einwohner pro km² ähnlich niedrig, wie in den anderen Ländern Skandinaviens und des Baltikums. Die unzähligen Hütten, die in Süd- und Mittelschweden an Küsten, Seeufern, Flüssen oder auch mitten im Wald stehen, täuschen. Die meisten werden nur als Sommerdomizil genutzt.

Die Nord-Süd Achse Schwedens hat eine Länge von immerhin 1.500 Kilometern - von München bis Kiruna, nördlichste Stadt Schwedens, ist man fast 3.000 Kilometer unterwegs. Die Ost-West Achse des Landes misst durchschnittlich nur rund 300 Kilometer, die Wege sind wegen unzähliger Seen und Wasserläufe, die zu umfahren sind, abseits der Schnellstraßen trotzdem weit. So stellt sich die Frage, welche Regionen und Landschaftsformen (http://www.schweden-fans.de/landskap.html) einen am meisten interessierten und auf welche Weise man sich fortbewegen möchte.

links: www.annakarte.com/schweden

rechts: https://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_Sweden#/media/File:Map_of_Sweden,_CIA,_1996.jpg

Das Landschaftsprofil ist weit weniger markant und spektakulär als im Nachbarland Norwegen, zu dem hin Schweden entlang seiner Westgrenze ansteigt. Nördlich des Polarkreises erreicht Schweden im Skandinavischen Gebirge mit dem vergletscherten Kebnekaise aber immerhin eine Höhe von 2.097 Metern.

Blick vom Kebnekaise im Juni 2007: https://de.wikipedia.org/wiki/Kebnekaise

Der Verlauf der Schwedischen Küstenlinie ist von den Eiszeiten geprägt – bis heute. Aus der Provinz Södermanland in Mittelschweden weiß man, dass der Eisschild eine Dicke 2.000 Metern erreichte, an anderen Stellen sogar 3.000 Meter. Durch das enorme Gewicht wurden die darunter gelegenen Landmassen des skandinavischen Subkontinents in den zähflüssigen Erdmantel gedrückt. Mit dem Rückzug des Eises in der Weichsel-Eiszeit (https://www.scinexx.de/news/geowissen/letzter-gletschervorstoss-der-eiszeit-schneller-als-gedacht/), die vor rund 10.000 Jahren endete, hoben sich die Landmassen wieder. Die schwedische Küstenlinie hat sich somit nicht nur durch den globalen (eustatischen) Meeresspiegelanstieg von etwa 125 Metern nach dem Abschmelzen der riesigen Eisschilde verändert, sondern auch durch die nacheiszeitliche Hebung der Landmassen, die isostatische Bodenhebung. Sie hat an der Högas Kusten (https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6ga_Kusten) 285 Meter betragen, den weltweit größten bekannten Wert einer Landhebung, was der Küste im Jahr 2.000 den Titel eines Weltnaturerbes einbracht. Noch heute hebt sich Schweden jedes Jahr um etwa acht Millimeter – Schwedens Landfläche wächst also noch immer und es entstehen neue Inseln.

Von diesen Küsten, denen vielerorts zauberhafte Schärengärten (https://visitsweden.de/aktivitaten/natur-outdoor/schwedens-natur/schwedens-scharengarten/) vorgelagert sind, steigt das Land zumeist sanft bis mäßig stark an und auch die leicht hügeligen Moränenlandschaften im Landesinneren erreichen selten Höhen von über 500 Metern. In der südlichsten Provinz Schonen wird auf fruchtbaren Tonböden seit jeher Getreide angebaut. Noch heute gleicht diese Kornkammer Schwedens einem vielfarbigen Flickenteppich. Die letzten Reste der ursprünglichen Natur Südschwedens werden in durchwegs kleinen Schutzgebiete erhalten.

Nördlich schließt sich bis etwa zur Höhe Uppsala eine abwechslungsreiche Mischung aus Landwirtschaftsflächen, Wäldern, überwiegend kleineren Sumpf- und Moorgebieten, Seen, dunklen Fließgewässern und ihren weiß gischtenden Wasserfällen an. Fast alle erstrecken sich in Nord-Süd-Richtung und zeichnen damit die Urstromtäler der eiszeitlichen Gletscher nach, von denen Schwedens Landschaften bis heute wesentlich geprägt ist. Obwohl die Besiedelung in Mittelschweden noch relativ dicht ist, findet man bereits ausgedehnte Gebiete mit kaum berührter Natur, wie das fast 80 km² große Moorgebiet Store Mossen oder Wälder mit Urwaldcharakter und sumpfige Schluchten. Findlinge, Moose, Flechten und Beerensträucher überziehen die Böden im Herbst wie ein bunter Teppich überziehen und geben den alten Wäldern einen mystischen Charakter. Andere Gebiete in Mittelschweden sind von intensiver Waldnutzung (https://forsterklaert.de/schweden) gekennzeichnet. Jedes zweite Fahrzeug auf den Schotterpisten zwischen Kahlschlägen und Monokulturen ist hier ein schwerer Holzlaster.

https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalparks_in_Schweden

Mehr als 90% der durch Nationalparks (https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalparks_in_Schweden) geschützten Flächen liegen in den sechs nördlichsten Provinzen Schwedens, die etwa zwei Drittel der Landesfläche ausmachen. Hier findet man kaum bewohnte Weiten, die von Bären, Elchen, kleineren Wolfsrudeln und den Rentieren der Samen durchstreift werden – für manchen ein Synonym für die Natur Schwedens. Dabei weisen die Gebiete vom Bottnischen Meerbusen bis zum Skandinavischen Gebirge durchaus vielfältige Landschaftsformen auf. Nördlich des Polarkreises sinkt die Baumgrenze auf etwa 500 Meter, die Wälder werden nach Norden hin immer lichter, die Bäume kleiner, sie sind vom Wind gebeugt, können aber doch ein biblisches Alter erreichen. Zur finnischen Grenze hin schließlich nur noch Tundra, Hochmoore, verlandende Seen und mäandernde Wasserläufe, mindestens sechs Monate im Jahr von Eis und Schnee bedeckt. Im Nordwesten schließlich ragen markante, schneebedeckte Berge aus blankgeschliffenem, uralten Gestein.

Grundwasser

Schweden ist in geologischer Hinsicht ein uraltes Land. Wie in Norwegen, Finnland und den angrenzenden Teilen von Russland wurde der weitaus größte Teil des Gesteinsgrundes in der ersten Entwicklungsperiode der Erde gebildet, einer geologischen Urzeit, noch vor der Entstehung von organischem Leben. Heute spricht man vom Baltischen Schild. Während der folgenden geologischen Erdzeitalter hat sich die Hauptmasse Schwedens als Festland über dem Meeresspiegel befunden. Lediglich der südlichste Landesteil Schonen war während des Erdmittelalters mit Trias-, Jura- und Kreideperiode zeitweise vom Meer bedeckt. Deshalb unterscheiden sich die Gesteine Schwedens von denen der meisten anderen europäischen Länder, wo die Meere während langer Zeiträume teilweise mächtige Schichten jüngerer Gesteinsformationen abgelagert haben.

Obwohl Schweden für seine fast 100.000 Seen bekannt ist, von denen 378 größer als zehn Quadratkilometer sind, obwohl das Land 119 Flüsse, 250 kleine Gletscher und unzählige Bäche hat, lagert auch hier das meiste Süßwasser unter der Erde. Von allen Grundwasserleitern sind die in den uralten Gesteinen des Archäozoikums, aus denen die „Grundplatte“ des Landes besteht, am weitesten verbreitet. Quellen und Brunnen über diesen Gesteinsarten liefern selten mehr als 1 l/s und versorgen allenfalls einzelne Haushalte. Die wichtigsten Grundwasserleiter befinden sich in fluvioglazialen Sand- und Kiesablagerungen, die durch erodierendes Gletscherschmelzwasser entstanden sind. Obwohl sie nur kleinere Gebiete einnehmen, wird aus diesen Ressourcen der überwiegende Teil der schwedischen Bevölkerung mit Trinkwasser versorgt. Moränenmaterial findet man als weiteren Porengrundwasserleiter auf etwa 75 % des Staatsgebietes. Die Ergiebigkeit dieser Ablagerungen kann recht hoch sein, doch werden auch mit Wasser zumeist nur einzelne Haushalte versorgt. Die Porengrundwasserleiter im Sedimentgestein Südschwedens nehmen ebenso wie Karstgrundwasser nur kleine Flächen ein.

Wegen der durchschnittlich geringen Dichte von Besiedlung, Industrie und landwirtschaftlicher Nutzung weist das Grundwasser wenig Schadstoffe auf. Selbst Oberflächenwasser ist in vielen Gegenden Schwedens so wenig belastet, dass es ohne größere Aufbereitung zur Trinkwasserversorgung herangezogen werden kann. Allerdings neigt das Wasser in den karbonatarmen geologischen Formationen Schwedens zur Versauerung (pH-Werte ≤ 5,5). Dazu kann natürliche Verwitterung beitragen, etwa von Pyrit, das unter Mitwirkung von Bakterien Sulfate sowie Eisen- und Wasserstoffionen freisetzt. Die wiederum lösen in Gesteinen enthaltene Schwermetalle. Eine der wesentlichen Ursache für die Versauerung sind in Schweden allerdings schwache organische Säuren, vor allem die Huminsäuren aus Mooren und anmoorigen Gebieten, die man bei vielen Oberflächengewässer an ihrer dunklen Färbung erkennt.

Trotz des natürlichen Wasserreichtums macht sich auch in Schweden der Klimawandel bemerkbar. Nach mehreren trockenen Sommern mit bis zu 30% geringeren Niederschlägen schreckten viele Bewohner im Frühjahr 2017 auf, als besonders im Südosten des Landes Pegel und Grundwasserspiegel markant sanken. Gemeinden untersagten das Bewässern von Grünanlagen, Befüllen vom Pools und Waschen von Fahrzeugen, der Tourismus wurde eingeschränkt und viele private Brunnen mussten tiefer gebohrt werden. Mancher Eigenwasserversorger saß auf dem Trockenen. Auf Süd-Öland brachen die Ernten ein und Milchbauern mussten sich aus Tanks mit Wasser versorgen. Im Jahr 2024, das auch in Schweden überdurchschnittlich niederschlagsreich war, konnten sich die Grundwasserspiegel wieder erholen.

Seen

Seen (www.deutsche-leuchtfeuer.de/schwedische-leuchtfeuer/themen/schweden/schwedische-seen.html) und Seenbereiche nehmen mit mehr als 40.000 km² etwa 9% der Fläche Schwedens ein. Ihre genaue Zahl lässt sich kaum bestimmen, denn sie ändert sich aufgrund von Geländehebungen, Seesenkungen, Erosion und Verlandung ständig. Jedenfalls gibt es fast 100.000 Seen von über einem Hektar Fläche, 23 von ihnen sind über 100 km² groß. Damit toppt Schweden seinen Nachbarn Finnland. Allein die Fläche von Vänern (rund 5.600 km²) und Vättern (rund 1.900 km²) im südlichen Schweden ist zusammen vierzehn Mal größer ist die des Bodensees (536 km²).