Ehemaliger Salzsee und ...

... Kaiserquelle im Naturreservat Soos, nördlich von Franzensbad

Das Westböhmische Bäderdreieck

Unter dem Begriff des Westböhmischen Bäderdreiecks werden in erster Linie die drei tschechischen Kurorte Karlsbad (Karlovy Vary), Marienbad (Marianske Lazne) und Franzensbad (Frantiskovy Lazne) zusammengefasst. Alle drei wurden zusammen mit anderen bedeutenden Kurstätten Europas im Jahr 2021 in die Liste des UNESCO-Welterbes (https://de.wikipedia.org/wiki/Bedeutende_Kurstädte_Europas) aufgenommen.

Dazwischen liegen Kurorte, die im Lauf der Zeit etwas aus der Mode gekommen sind, wie Sankt Joachimsthal (Jachymov) mit dem einzigen Radonheilbad Tschechiens – und dem weltweit ältesten, wie man liest, - oder Teplitz (Teplice), einer der ältesten Badeorte Europas, wie Funde aus römischer und keltischer Zeit zeigen. Es gibt Bäder, die den großen Sprung in den internationalen Bädertourismus nie recht geschafft haben, wie Konstantinbad (Konstantinovy Lazne) oder Bad Königswarth (Lazne Kynzvart). Und es gibt Kurorte, die schon vor geraumer Zeit dem Druck einer wachsenden Konkurrenz und der politischen Entwicklungen nicht mehr standhalten konnten, wie der ehemals renommierte Kurort Gießhübl-Sauerbrunn (Kyselka, https://de.wikipedia.org/wiki/Kyselka_(Kyselka)) oder das kleine Sangerberg (Prameny).

Neben seinen historischen und kulturellen Aspekten, die mit der Aufnahme ins UNESCO-Welterbe gewürdigt wurden, ist das Westböhmische Bäderdreieck aber auch aus hydrogeologischer Sicht außerordentlich interessant. Wir wollen es deshalb hier näher vorstellen.

Merkmale der Wässer des Westböhmischen Bäderdreiecks

Seit Technologien für Tiefbohrungen (https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/b/bohren-geschichte-des-bohrens) entwickelt wurden, ist die Zahl von Kurbädern, Thermen und Mineralwasseranbietern stark gestiegen. Die weit überwiegende Zahl der Kurorte in Mitteleuropa fördert ihr Wasser heute in gebohrten Schächten mit Pumpen an die Oberfläche – und die Bohrungen werden immer tiefer. Die jüngste Bohrung der Chiemgau Therme in Bad Endorf etwa reicht in 4.848 Meter Tiefe. Auch kommerzielle Mineralwässer werden heute aus Tiefen bis zu 1.000 Metern gefördert. Natürliche Quellen sind in der Regel zu wenig ergiebig, um den immens gestiegenen Bedarf an Thermal- und Mineralwasser noch decken zu können.

Anders bei den Kurbädern in Westböhmen, die ihr Wasser – ganz in der Tradition römischer Thermen oder mittelalterlicher Bauernbäder – überwiegend von natürlichen Quellen beziehen, die es hier in überreicher Zahl gibt. Allein im Kurort Marienbad (https://de.wikipedia.org/wiki/Heilquellen_in_Marienbad) sprudeln rund 40 kalte Quellen, von denen wesentlich sechs zu Heilzwecken genutzt werden. Im Marienbader Umland gibt es über 100 weitere. Sie beziehen ihr Wasser aus Niederschlägen im 800 Quadratkilometer großen Kaiserwald, der sich über fast 1.000 Höhenmeter erstreckt, und durchfließen dabei neben Sandstein, Tonschiefer, Kalkstein und Granit eine Vielzahl anderer Gesteine. Aufgrund der speziellen Bodenverhältnisse hier bieten die Quellen Marienbads in ihrer chemischen Zusammensetzung einschließlich ihres Kohlendioxid-Gehalts eine Vielfalt, die auf so engem Raum weltweit einzigartig ist.

In Franzensbad (https://de.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1kovy_L%C3%A1zn%C4%9B) gibt es insgesamt 24 anerkannte Heilquellen mit schwefelhaltigem, saurem und durchschnittlich 11°C kaltem Wasser, von denen heute zwölf für Trinkkuren und Heilbäder eingesetzt werden. Die Karlsbader „Sprudellinie” greift auf ein gutes Dutzend natürlicher Thermalquellen zu, die mit Temperaturen bis 72°C zu den heißesten in Europa zählen und mit ihren mineralischen Zusammensetzungen ein breites therapeutisches Spektrum ermöglichen. Wenn im Westböhmischen Bäderdreieck in Einzelfällen gebohrt wird, dann um natürliche Quellen mit flachen Bohrungen zu sichern.

Auch in den Wäldern und Auen außerhalb der Kurorte findet man unzählige Mineralquellen und Mofetten. Es gibt kaum Wanderungen oder Radtouren, bei denen man nicht auf einen Sauerbrunnen trifft. Im Tschechischen heißen diese Quellen „Kyselka“. Viele der Mineralquellen sind einfach gefasst und mit einem Dach geschützt, andere fließen frei ab, manche versiegen, andere entstehen neu. Hinzu kommen Dutzende gefasste Brunnen in den weniger bekannten oder ehemaligen Kurorten. Selten trifft man hingegen auf Quellen mit „normalem“ Wasser, also ohne Kohlendioxid, Schwefel, Eisen oder radioaktivem Gas. Für die Versorger ist es unter diesen Bedingungen gar nicht einfach, mit ihren Bohrungen Grundwasser zu erschließen, das den Anforderungen der Trinkwasserversorgung entspricht.

Obwohl die drei Hauptorte des Westböhmischen Bäderdreiecks jeweils weniger als 50 Kilometer voneinander entfernt liegen und ihre Wässer der gleichen hydrogeologischen Konstellation entstammen, steigen die Quellen aus sehr unterschiedlicher Tiefe auf. Die Eisenquelle und Stephanie-Quelle in Franzensbad etwa reichen nur vier Meter in die Tiefe, die Salzquelle gut drei Meter, die Luisenquelle 23 Meter und die Glauber IV 93 Meter. Die Marienbader Richard-Quelle steigt aus 10 Meter Tiefe auf, der Kohlendioxidaustritt der Kreuzquelle reicht 83 Meter tief ins Gestein. Während die kalten Quellen von Franzensbad und Marienbad mithin selten aus mehr als 100 Metern Tiefe aufsteigen, sich teilweise sogar direkt an der Oberfläche mit Mineralien anreichern, stammt das Karlsbader Thermalwasser aus Tiefen von 2.000 Metern und mehr.

Bei Quellen von geringer Tiefe sind die Zeiträume und Wege zwischen dem Versickern der Niederschläge und ihrem Wiederaustritt als Quellwassers kurz, die Filtration des Wassers ist entsprechend gering. Die Mineralisierung der Brunnen kann zudem in Abhängigkeit von vorangegangenen Niederschlägen variieren. Beim Bereisen des Bäderdreiecks fällt auf, wie häufig Analysen durchgeführt werden, um mögliche Kontaminationen des Wassers aufzudecken und seine physikalischen und chemischen Eigenschaften zu bestimmen. Bei den Karlsbader Thermalquellen hingegen verbringt das Wasser fünf Monate und mehr im Untergrund, wodurch sein Reinigungsgrad hoch und die Mineralisierung relativ konstant ist.

Wasseranalyse am Brunnen Helena und Viktor, Bad Königswart (Lazne Kynzvart)

Gemeinsam ist den Wässern ihre hohe Mineralisierung. Mit durchschnittlich sechs Gramm Mineralien pro Liter strömen in Karlsbad täglich beispielsweise 18 Tonnen Mineralien aus dem Erdinneren.

Ablagerung von Sprudelstein, Pramen Trzni, Kolonade Karlsbad

Mit Werten von teilweise über 2.500 mg/l sind die meisten Säuerlinge zudem reich an Kohlendioxid. Die Prusik-Quelle in Konstantinbad bringt es gar auf einen Gehalt von 3.320 mg/l an frei gelöstem Kohlendioxid. Die Dorotheenquelle in Karlsbad führt so wenig Wasser, dass sie ein fast reiner Kohlendioxidausstoß ist, ebenso die Marienquelle in Marienbad, die für trockene Gasbäder genutzt wird.

Die meisten der Quellen des Bäderdreiecks reichen in ihrer Ergiebigkeit nicht annähernd an die Mineralwassermengen heran, die durch heutige Bohrungen erschlossen werden. Dafür ermöglicht die große Zahl unterschiedlicher Wässer mit einer großen Vielfalt an physikalischen Eigenschaften und chemischen Zusammensetzungen der Balneologie in Summe ein sehr breites Spektrum an therapeutischen Möglichkeiten. Es wird mit Trinkkuren, Bädern, Inhalationen, Heilstollen, Heilgas, Heilschlamm, Moor und Mineralsalzen therapiert. Dabei hat im Lauf der Zeit eine gewisse Spezialisierung der Kurorte entsprechend ihrer natürlichen Ressourcen stattgefunden.

Frühe Geschichte

Archäologische Funde belegen für Teile des Westböhmischen Bäderdreiecks Siedlungsspuren von der Urzeit bis zur slawischen Besiedlung im sechsten nachchristlichen Jahrhundert. Vermutlich war auch hier die heilsame Wirkung der Mineralwässer schon seit Jahrtausenden bekannt, wie man es beispielsweise von der 3.500 Jahre alten Mauritius-Quelle im schweizerischen St. Moritz weiß. Der Austausch zwischen den Volksgruppen Mitteleuropas war spätestens seit der Jungsteinzeit weit reger, als zumeist angenommen wird, – und es wurde nicht nur Handel getrieben, sondern es wurden auch Wissen und Kenntnisse ausgetauscht.

So ähneln auch die Sagen zur Entdeckung der Heilwirkung des Wassers denen in anderen Teilen Europas: Man habe sie zuerst bei verletzten Wildtieren beobachtet, bei verunglückten Tieren von Jagdgesellschaften usw. Die Entdeckung der Karlsbader Quellen (https://kulturstiftung.org/zeitstrahl/entdeckung-der-karlsbader-quellen) soll auf eine kaiserliche Jagd um die Mitte des 14. Jahrhunderts beim Schloss Ellbogen zurückgehen. Ein Hirsch sei bei der Flucht mitsamt dem Jagdhund, der ihn verfolgte, von einem Felsen (heute „Hirschensprung“) in heißes Wasser gestürzt. Der Leibarzt habe nach Untersuchungen des Wassers dessen Heilkraft erkannt und es bei den wunden Schenkeln seiner Majestät auch gleich erfolgreich angewendet.

Karlsbader Hirschensprung

Erste schriftliche Aufzeichnungen zur Heilkraft von Quellen im Einzugsbereich des Schladabaches beim heutigen Franzensbad und der Mineralmoorgebieten bei Eger stammen aus dem späten 14. Jahrhundert. 1406 wird eine Quelle namens Schladerer Wasser erwähnt, die später nach ihrem Förderer, dem österreichischen Kaiser Franz I, in Franzensquelle umbenannt wurde. Das wissenschaftliche Interesse an der Bäderheilkunde keimte so richtig aber erst im 16. Jahrhundert auf, als das Schladerer Wasser (auch Egerwasser) bereits als erstes Heilwasser Böhmens in Tonflaschen versandt wurde. Ein nennenswertes Kurwesen gab es damals in Franzensbad aber noch nicht.

Auch einige Quellen in Marienbad waren schon im Mittelalter bekannt, das noch kaum besiedelte Gebiet war allerdings sumpfig und unwegsam, weshalb die Wässer kaum genutzt wurden. 1528 wurden einige Marienbader Quellen auf Geheiß von König Ferdinand I. auf ihre Bestandteile untersucht - Kohlensäure und Eisen identifizierte man allerdings erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts als wirksame Bestandteile von Heilwässern. An der Ferdinandsquelle begann man Salz zu gewinnen – Glaubersalz allerdings, das sich wegen seiner abführenden Wirkung nicht als Kochsalz eignet. Die wenigen auswärtigen Gäste Marienbads kamen damals im Meierhof der Chorherren von Stift Tepl unter, denen die Heilwirkung der „Sauerbrunnen“ seit langem bekannt war.

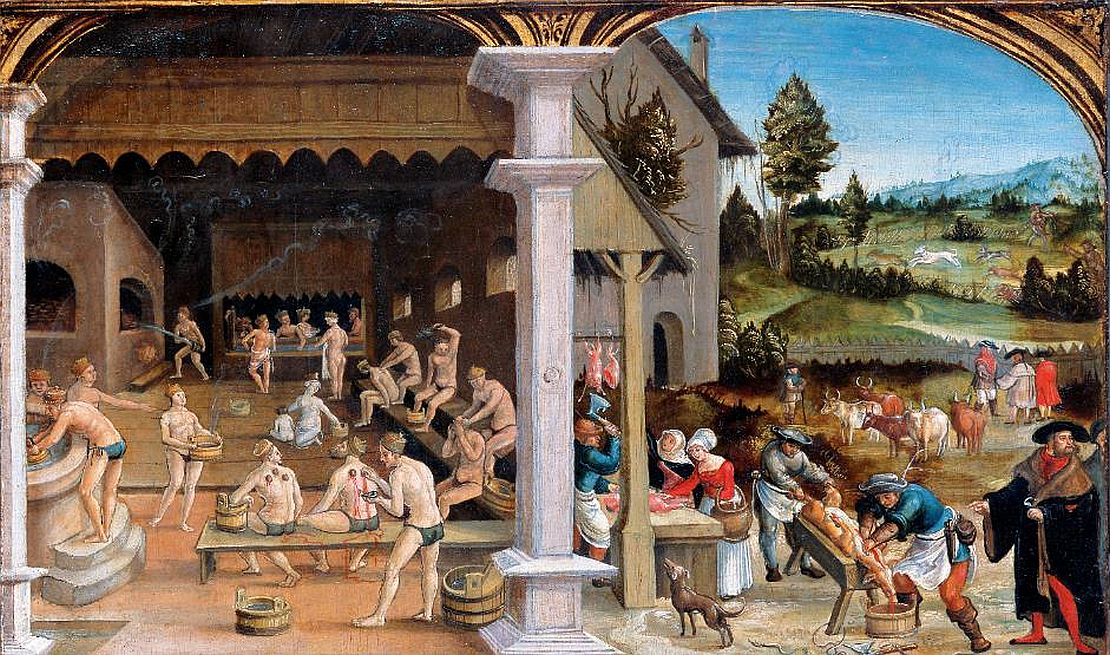

Die älteste Kurtradition hat vermutlich Karlsbad, das bereits früh als Ort namens Warmbad erwähnt wird. 1370 erhob der böhmische König und römisch-deutsche Kaiser Karl IV. den Ort zur Königsstadt, weshalb Warmbad zu Karlovy Vary, zu Karlsbad wurde. Zunächst nutzte man das hiesige Thermalwasser nur für Bäder, ab dem 16. Jahrhundert wurde es auch für Trinkkuren (https://vonortzuort.reisen/tschechien/karlsbad/karlsbader-trinkkur) eingesetzt. Dies frühe Karlsbad hatte allerdings vermutlich noch den Charakter eines „Bauernbads“ für die ländliche Bevölkerung der Umgebung, mit einfachen Holzwannen und unbeheizten Verschlägen, Wirtshaus und Herberge. Der Bader verabreichte Schwitz- und Heißbäder, Kräuterbehandlungen und Massagen, es wurde zur Ader gelassen und geschröpft, mitunter ein Zahn gezogen oder eine Wundbehandlung durchgeführt.

Ähnlich wie in den städtischen Badestuben suchte man in den Bauernbädern neben der Linderung von Leiden auch das Vergnügen, und dabei ging es oft rustikal zu: Manch einer verweilte stundenlang im warmen Wasser, schüttete dabei große Mengen Bier in sich hinein, schaufelte deftiges Essen und pflegte das Glücksspiel. Ein Begleiter von Papst Johann XXIII bemängelte 1417 nach einem Besuch im Schweizerischen Baden, dass beide Geschlechter ein gemeinsames Bassin nutzten, was trotz wiederholter Verbote nicht abzustellen war. Ja in mancher städtischen Badestube boten Prostituierte ihre Dienste an.

Mittelalterliche Badeszene

Im 18. Jahrhundert begann manches Heilbad, mit gut ausgestatteten Hotels und Einzelwannen auch die „bessere Gesellschaft“ anzusprechen, was in einigen der Orte zu einem raschen Aufschwung des Kurbetriebs führte. Für uns klingen die Empfehlungen, die Badeärzte bis ins 19. Jahrhundert gaben, eher befremdlich. So sollte der Patient schon morgens auf nüchternen Magen 20 bis 30 Becher Heilwasser trinken und dabei umhergehen, damit die Inhaltsstoffe des Wassers ihre volle Wirkung entfalten könnten - eine Empfehlung, die den Kurbädern ihre vielen schönen Wandelhallen bescherte.

Historische Aufnahme der Karlsbader Sprudelkolonaden (Datei:00609-Karlsbad-1898-Sprudel-Kolonade-Brück & Sohn Kunstverlag.jpg)

Kolonade Marienbad

Aufschwung und Überlebenskampf des Kurbetriebs

Die Anbindung von Marienbad (1872) und Karlsbad (1898) an die Bahnstrecke Wien-Prag bedeutete für das gesamte Bäderdreieck einen Durchbruch. Im 19. Jahrhundert wurden die meisten neuen Quellen erschlossen, um genügend geeignetes Wasser für den wachsenden Kurbetrieb zur Verfügung stellen zu können. Nicht jeder damals erschlossene Brunnen war ein dauerhafter Erfolg. Manche wurden im Lauf der Zeit wegen nachlassender Wassermengen, Verunreinigungen oder kostspieligem Sanierungsbedarf wieder stillgelegt. Andere versiegten wegen Gesteinsbewegungen im Erdinneren vollständig.

Um diese Zeit wurden Kurgärten mit Brunnenpavillons und Kolonnaden angelegt. Neue Hotels mit Ballsälen, Kasinos, eleganten Porzellanwannen und jeder Menge Marmor, Stuck und Samt entstanden. Kurhäuser, Theater, Konzertsäle und Kirchen wurden gebaut. Springbrunnen, Bergbahnen und Aussichtstürme, Plätze für Sport und Spiel angelegt. Die Orte übertrumpften sich mit prachtvollen „Zuckertortenvillen“, Bauten im Stil des Historismus, Jugendstils oder Schweizerstils mit verzierten Holzkonsolen. Diese mondäne „Kurarchitektur“ prägt das Gesicht der bekannten Kurorte Westböhmens bis heute. Es war dieser städtebauliche Typ, bei dem alles üppig, nobel, herausragend sein musste,. Es war aber auch das gesellschaftliche Leben, das sich hier abspielte, das die UNESCO im Jahr 2021 veranlasste, Karlsbad, Marienbad und Franzensbad zusammen mit acht weiteren Kurstätten Europas in die Liste des UNESCO-Welterbes aufzunehmen.

Die Kurorte konkurrierten in dem Bestreben, die „High Society“ anzuziehen. Konnte man den Hochadel und prominente Persönlichkeiten als Gäste gewinnen, so wurde auch das betuchte Bürgertum angezogen, das sich gerne in deren Glanz sonnte und den weiteren gesellschaftlichen Aufstieg suchte. Bereits im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurden die tschechischen Kurstädte zum „Salon Europas“. In oft monatelangen Kuraufenthalten wurden gesellschaftliche und wirtschaftliche Beziehungen geknüpft, Ehen eingefädelt und sicher auch Intrigen gesponnen. Das weniger betuchte Bürgertum fand in einfacheren Unterkünften die Möglichkeiten zur Kur. Die Bäderstraße im Egerlandmuseum (https://www.egerlandmuseum.de/dauerausstellung/museumsgeschichte/) in Marktredwitz vermittelt einen Eindruck davon, wie es damals in den Straßen der Kurorte zugegangen sein mag, die mitunter so überfüllt waren, dass Regeln für Fußgänger aufgestellt werden mussten.

In Karlsbad war Zar Peter der Große zum Werbeträger geworden. Er verlieh der Stadt nach seinem Besuch 1707 alle Privilegien einer freien Königsstadt. Ende des 19. Jahrhunderts verbuchte der Ort im Mittel 26.000 Kurgäste, 1911 waren es bereits 71.000 – viermal so viele, wie die Stadt damals Einwohner hatte. Jährlich wurde eine Million Liter Mineralwasser in Flaschen und Krüge versandt, dazu über 23.000 Kilo Sprudelsalz und Sprudelseife. Karlsbader Oblaten und der grüne Kräuterlikör Becherovka wurden zu Markenzeichen – Karlsbad wusste sich bestens zu vermarkten.

Karlsbad, Häuserfront am Fluss Tepla

Die traditionell enge wirtschaftliche und gesellschaftliche Bindung der Stadt zu Russland fand durch die Corona-Krise und den Ukraine-Kriegs ein abruptes Ende (https://www.powidl.eu/spa-krise-09.03.2022.html). Die Gästeübernachtungen von Russen, die 2019 noch bei 17% gelegen hatten, brachen drastisch ein, ebenso der Immobiliensektor, der mit über 50% im Besitz privater Investoren aus Russland und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken lag. Die orthodoxe Kirche St. Peter und Paul und ihre Liegenschaften wurde aus Angst vor dem Einfrieren russischer Auslandsvermögen der ungarischen Diözese der Russisch-Orthodoxen Kirche (https://ungarnheute.hu/news/russische-kirche-in-der-tschechischen-republik-geht-in-den-besitz-der-ungarischen-dioezese-ueber-85121/) übertragen.

St. Peter und Paul, Karlsbad

Die Geschichte Marienbads ist eng mit dem rund 15 Kilometer östlich gelegenen Stift Tepl verbunden. Dessen Abt Karl Prokop Reitenberger ließ 1813 an der Marienquelle, die wegen ihres Schwefelgeruchs damals „Stinkequelle“ hieß, ein festes Badehaus errichten, ließ Sümpfe trockenlegen und Parkanlagen gestalten. Schon wenige Jahre später stellte sich mit Johann Wolfgang von Goethe und Richard Wagner erste Prominenz ein. Reitenberger schuf sich mit seinem Engagement zwar ein Denkmal als Begründer des Kurortes Marienberg, seiner Karriere bekam es aber nicht gut: Sein Erfolg löste Widerstand und Missgunst bei den Chorherren von Stift Tepl aus. Sie warfen ihm vor, Geldmittel des Klosters zu verschwenden und er wurde 1826 zum Rücktritt als Abt gezwungen.

Denkmal für Abt Karl Prokop Reitenberger an der „singenden Fontäne“ in Marienbad

1929 wurde die Rekordzahl von 41.000 Kurgästen erreicht. Während sich der Ort vom Einschnitt durch den Ersten Weltkriegs bald erholt hatte, wurden ihm die politischen Wirren zur Zeit des Nationalsozialismus, des Zweiten Weltkriegs und schließlich die Vertreibung der deutschen Bevölkerung nach 1945 zum Verhängnis. Die Kureinrichtungen wurden verstaatlicht, nach der Samtenen Revolution 1989 und dem Fall des Eisernen Vorhangs aber wieder privatisiert. Die allermeisten Gebäude im Kurbezirk sind heute restauriert und erstrahlen in altem Glanz.

Marienbad

In Franzensbad wurde zwar schon früh das Schladerer Wasser, die spätere Franzensquelle, genutzt. Das Kurbad wurde aber erst ab 1792 mit Förderung durch Kaiser Leopold II. und anschließend durch Kaiser Franz I. von Österreich angelegt. Ihm zu Ehren erhielt es 1798 den Namen Kaiser-Franzensdorf, der später in Franzensbad geändert wurde.

Es ist zwar das kleinste und beschaulichste der drei Bäder, verfügte aber schon früh über bekannte Badeärzte und zog im 19. Jahrhundert wie Karlsbad und Marienbad zahlreiche Kurgäste aus dem europäischen Hochadel an. 1794 wurde das weltweit erste Hotel eingeweiht, das Übernachtung, Verpflegung, Heilwasserkuren und ärztliche Versorgung unter einem Dach anbot. Zudem gab es in Franzensbad das weltweit erste Moorheilbad, was den Ruf als Frauenheilbad begründete. Von den insgesamt 24 anerkannten Heilquellen mit schwefelhaltigem, saurem und durchschnittlich 11°C kaltem Wasser werden heute noch 12 eingesetzt, teils für Trinkkuren, teils für Heilbäder. Heilerfolge werden neben gynäkologischen Erkrankungen vor allem bei Erkrankungen des Bewegungsapparates, des Herz-Kreislauf-Systems und bei Stoffwechselstörungen erzielt.

Franzensbad

Das 20. Jahrhundert gestaltete sich für die Traditionsbäder im Westböhmischen Bäderdreieck überaus schwieriger. Nachdem sie sich vom Ersten Weltkrieg erholt hatten, setzten ihnen der Zweite Weltkrieg, territoriale Umwälzungen und die Vertreibung der deutschen Bevölkerung nach 1945 zu. Während viele der Heilbäder im Westen seit den 1950er Jahren wirtschaftlich wieder vorankamen, wurden diejenigen jenseits des Eisernen Vorhangs unter kommunistischer Führung verstaatlicht. Beim Zerfall des Ostblocks 1989 waren sie heruntergewirtschaftet. Kurorte wie das traditionsreiche Kyselka, dem der rührige Geschäftsmann Heinrich Mattoni (de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Mattoni) ab 1868 durch die Vermarktung der Otto-Quelle zu wirtschaftlicher Blüte verholfen hatte, schafften den Schritt in die neue Zeit nicht und stehen heute als „Lost Place“ am Ufer der Eger. Die Bevölkerung des kleinen Bades Sangerberg schrumpfte durch die Vertreibung seiner überwiegend deutschen Bevölkerung von 1430 Einwohner (1939) auf 300 Einwohner (1955).

Ehemaliger Kurort Kyselka, Gießhübl-Sauerbrunn

Der Wiederaufbau der Kurorte nach 1989 fiel dann just in eine Zeit der Übersättigung, in der die Kurgastzahlen europaweit zurückgingen. Viele der jahrhundertealten Traditionsbäder in ganz Europa gerieten in wirtschaftliche Schieflage, manche mussten schließen, andere schafften mit der Hilfe von Investoren gerade noch die Metamorphose zur Therme mit Wellnesslandschaft. Als die Häuser nach gewaltigen Sanierungsanstrengungen und trotz steigender Betriebskosten wieder wirtschaftlich arbeiteten, führten die Beschränkungen durch Corona zu einem massiven Einbruch.

In der Saison 2020/21 verzeichneten die tschechischen Kurbäder die geringste Patientenzahl seit Ende der 1990er Jahr. Vor allem die Deutschen waren ausgeblieben, die die Hälfte der ausländischen Gäste ausgemacht hatten. Mit dem Ukrainekrieg brach die Zahl russischer Gäste weiter massiv ein. Nicht alle der Investitionen nach 1990 erwiesen sich als lohnend. Manche der in zweiter Reihe sanierten Gebäude, Fassaden und Figuren sind bereits wieder in Dämmerschlaf gefallen, was den Orten heute etwas wie einen morbiden Charme verleiht. Die Betreiber von Kuranlagen kämpfen nicht nur mit gestiegenen Energiepreisen und Personalmangel, sondern auch mit den Tücken ihrer Wässer, die Rohren und Anlagen mit „Sprudelstein“ zusetzen und Metalle schnell korrodieren lassen.

Die Geologie des Westböhmischen Bäderdreiecks

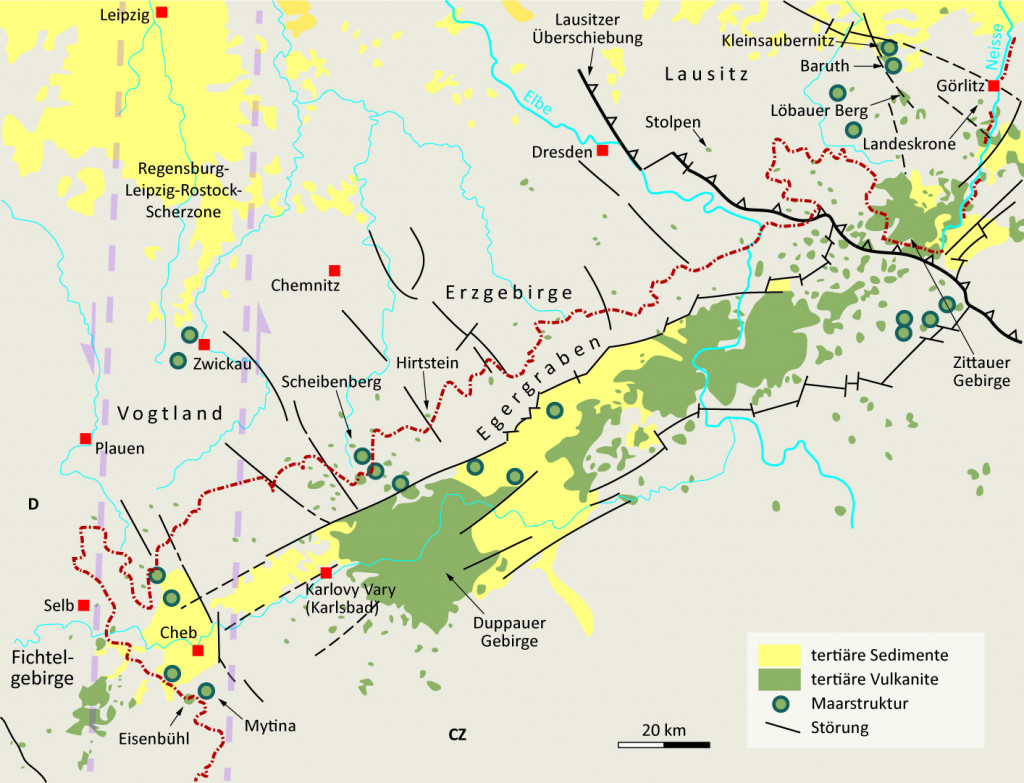

Die besonderen Wässer im Westböhmischen Bäderdreieck werden vom Egergraben bestimmt und von seinen Niederungen, die als Egerer Becken bezeichnet werden. Die drei bekanntesten Kurote liegen im südwestlichen Teil des Egerer Beckens, der vom namensgebenden Fluss Eger (Ohre) durchflossen wird und das Erzgebirge vom Kaiserwald (Slavovksy les) und Duppauer Gebirge (Doupovske hory) trennt. Im Nordosten setzt sich die Niederung als Nordböhmisches Becken im Tal der Biela fort.

https://digitalgeology.de/der-scheibenberg

Der Egergraben ist ein heute weitgehend inaktiver Grabenbruch. Er gehört zum Europäischen Riftsystem, dass seinen Ursprung in der Norddrift der afrikanischen Kontinentalplatte hat. In deren Folge begann vor 30–50 Millionen Jahren die Hebung der Alpen, was in der Erdkruste in verschiedenen Gebieten Mitteleuropas einen Anstieg der Spannungen zur Folge hatte. Durch Aufwölbung und Dehnung der Erdkruste entstand dadurch der Egergraben, der die Erzgebirgsscholle von der Böhmischen Landmasse trennt. Als er vor etwa 30 bis 15 Millionen Jahren einbrach, entstand das Egerer Becken, das sich im Verlauf des Jungtertiärs und des älteren Quartärs (2,7 Millionen bis 850.000 Jahre) dann mit Sedimenten einebnete.

Die Lagerungsverhältnisse und die mineralogische Zusammensetzung der Beckensedimente sind komplex, weil sich sehr unterschiedliche Substanzeinträge vermischten. Zunächst füllte sich der Graben durch Niederschläge und Wasserläufe mit Wasserflächen. Anhaltende vulkanische Aktivität trug Vulkanasche und Lava ein, die beim Kontakt mit dem Wasser chemischen Lösungs- und Umwandlungsprozessen unterlag. Vom südlichen Erzgebirge, der Nordflanke des Böhmischen Mittelgebirges und den im Becken noch vorhandenen Kreideablagerungen wurden Sande, Tonminerale und Kalk eingespült. Teile der ehemaligen Wälder und anderes pflanzliches Material in den weitläufigen Sümpfen bedeckten sich mit mineralischen und humushaltigen Sedimenten, was zur Bildung von Braunkohlelagerstätten führte, die seit dem 19. Jahrhundert industriell genutzt wurden.

Die tektonischen Bewegungen im Grundgestein hielten währenddessen an. Marienbad als südlichster der Kurorte liegt auf der „Marienbader Störung“, einer Verwerfung, die von Nordnordwest nach Südsüdost verläuft. Seine Quellgebiete liegen im Marienbader Komplex mit uralten metamorphen Gesteinen, die sich unter hohem Druck und hohen Temperaturen verändert haben. Im direkt benachbarten Tepler Kristallin dominieren hingegen Gneis, Schiefer und Phyllite – eines von vielen Beispielen für die Komplexität der erdgeschichtlichen Entwicklung und des Untergrunds im Egergraben.

Seine bedeutendste südliche Randstörung ist der Mittelgebirgsabbruch, auch als Litomerice-Störung bekannt. Vor allem während der Hauptphase der tektonischen Bewegungen brachen dort, wo sich solche Hauptstörungen kreuzen, große Mengen an basaltischem Magma durch die Erdkruste, was an der Oberfläche zu ausgedehntem Vulkanismus führte. Fast 35 Millionen Jahre lang quoll im Grabenbruch immer wieder Magma an die Oberfläche und ließ Vulkane entstehen. Noch vor rund 100.000 Jahren brachen manche dieser Feuerberge aus.

Neben Lavaablagerungen zeugen markante Basaltkegel von diesen Eruptionen. Sie sind die Schlote alter Vulkane, die im Laufe der Zeit durch Erosion freigelegt wurden. Auf vielen dieser hochaufragenden Landmarken wurden früher Burgen errichtet. Zu den schönsten Hinterlassenschaften dieses Vulkanismus gehören der Basaltfächer am Hirtstein an der deutsch-tschechischen Grenze und der Basaltkegel des Hohen Parkstein in der Oberpfalz.

Basaltfächer des Hirtstein

Die erosionsbeständigen Vulkangesteine bilden heute unter anderem die Berge des Böhmischen Mittelgebirges und des Duppauer Gebirges. Dessen basaltoide Gesteine mit starker Durchlässigkeit und Klüftung sorgen für eine schnelle Zirkulation des Grundwassers in der oberflächennahen Gesteinszone, während pyroklastische Gesteine überwiegend als Wasserstauer wirken. Tiefgründige Granite verwitterten im feucht-heißen Klima des Tertiärs zu Kaolin, der „weißen Tonerde“, die zur Porzellanherstellung verwendet wird.

Ehemaliger Kaolinsteinbruch Rudice

Auch wenn der Vulkanismus des Egerer Beckens zur Ruhe gekommen zu sein scheint, zeigen viele Phänomene, dass er in der Tiefe doch noch nicht vollständig erloschen ist und dass das Gebiet weiterhin unter tektonischer Spannung steht. In einigen Gebieten liegen beispielsweise hohe geothermische Gradienten bis 5,5°C/100 Meter vor. Häufige Schwarmbeben (vor allem an der Marienbader Störung) machen das Egerer Becken und das benachbarte Vogtland zu einer der seismisch aktivsten Zonen in Mitteleuropa und nicht zuletzt steigt an vielen Stellen natürliches Kohlendioxid aus dem Erdinneren auf. Das verbindet sich dabei mit Tiefenwasser und höher gelegenem Grundwasser und wird zu Kohlensäure (CO₂ + H₂O ⇒ H₂CO₃).

Diese natürliche Kohlensäure wiederum erhöht die Fähigkeit des Wassers, Mineralstoffe aus dem Gestein herauszulösen. So sind nicht nur die allgegenwärtigen Sauerbrunnen („Kyselka“) mit bis zu 3.320 mg/l an frei gelöstem Kohlendioxid (Prusik-Quelle, Konstantinbad) ein Zeichen für frühere und noch anhaltende vulkanische Aktivitäten, sondern auch deren hohe Mineralisierung. Die Vielzahl verschiedener chemischer Elemente in den Wässern des Westböhmischen Bäderdreiecks spiegeln dabei die sehr unterschiedlichen Gesteins- und Sedimentschichten wider, die sie durchfließen.

Unter den natürlichen Quellen abseits der Heilbäder trifft man besonders oft auf eisenhaltige Säuerlinge. Sie sind wegen des hohen Anteils von Eisen an der Erdkruste (5%) so häufig und sie lassen sich wegen der starken Färbung des oxidierten Eisens leicht erkennen. Sie färben nicht nur ihre Abflüsse rostrot, sondern auch die Bäche, die wegen vieler Moorgebiete und der dort freigesetzten Huminstoffe ohnehin meistens eine recht dunkle Farbe (Fachartikel Farbe des Wassers) haben. Weniger häufig aber zumeist auch gut zu identifizieren sind schwefelhaltige Quellen, die einen markanten Geruch von Schwefelwasserstoff verströmen und in deren Wasser oft weißliche Fadenalgen gedeihen.

Farska kyselka, Eisenquelle nördlich von Marienbad

Smradoch der „Stinker“ mit Algen im schwefeligen Wasser, nördlich von Marienbad

Je nach Beschaffenheit des Untergrunds, seiner Gesteine und Klüfte, steigen Gas und Wasser aus unterschiedlichen Tiefen auf. Vom Gas der Bublak-Mofette zwischen Milhostov und Vackovec beispielsweise weiß man, dass es mit unterschiedlichen Zusammensetzungen aus einer aktiven Magmablase in rund 30 Kilometern Tiefe aufsteigt, während das etwa 14°C kalte Wasser einem Grundwasserleiter in relativ geringer Tiefe entstammt.

Bublak-Mofette zwischen Milhostov und Vackovec

An Stellen, wo ehemalige Mineralwasserseen auf dichtenden Schichten verdunstet sind, werden die Schlammtöpfe mit blubberndem Gas oft nicht von Quellen, sondern von Niederschlägen gebildet. Das Thermalwasser von Karlsbad steigt hingegen mit relativ geringem CO₂-Gehalt von durchschnittlich rund 600 mg/l und Temperaturen bis 73°C aus mehr als 2.000 Metern Tiefe. Der artesische Druck der „Vridlo“, der heißesten und ergiebigsten Karlsbader Quelle, ist so hoch, dass sie früher regelrecht explodierte und sie bis heute eine zwölf Meter hohe Fontäne bildet.

Die Quellen des Westböhmischen Bäderdreicks sind aber nicht nur in ihren Erscheinungsformen, mineralischen Zusammensetzungen und physikalischen Eigenschaften sehr unterschiedlich, sie haben auch versteckte Eigenarten. So erkannte der Brunnenarzt Paul Cartelliert (de.wikipedia.org/wiki/Paul_Cartellieri) schon um 1860 das physikalische Gesetz, nach dem der Wasserzufluss der Quellen in Franzensbad mit dem jeweiligen Barometerstand in umgekehrtem Verhältnis steht – eine Gesetzmäßigkeit, die bis heute Gültigkeit hat.

Sicher werdet auch ihr einiges entdecken, wenn ihr euch in diesem landschaftlich schönen und kulturell interessanten Gebiet mit seinen spannenden Wässern auf die Suche begebt. Viel Spaß dabei!