Wasserschätze in Griechenland

Zur Hydrologie Griechenlands

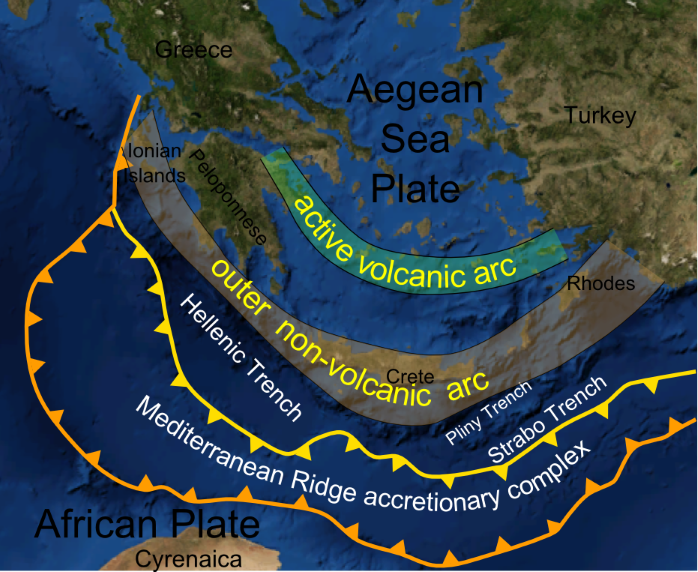

Der Aufbau der Gesteine in der Erdkruste Griechenlands gilt als besonders komplex. Die mächtigen Berge sind stark zerklüftet, durchsetzt von Grabenbrüchen und Becken. Griechenland ist von jeher starken tektonischen Kräften ausgesetzt: Von Süden drückt die Afrikanische Platte und wird in einem großen Bogen südlich vor Kreta unter den griechischen Teil der eurasischen Platte geschoben.

https://www.vulkane.net/vulkane/griechenland/griechenland-erdbeben-vulkane.html

Das erklärt, dass Griechenland - bezogen auf seine Landfläche - weltweit zu den Ländern mit den meisten Erdbeben gehört. Durch Beben und Brüche wurde das Gestein gleichsam „durcheinandergewürfelt“, so dass uralte und jüngere Schichten mancherorts direkt aneinandergrenzen. Und es sind faszinierende Gesteinsformationen entstanden wie die Felsen von Meteora. Wer als aufmerksamer Naturfreund durch Griechenland reist, entdeckt an viele Plätzen spannende Gesteine, Schichtungen und Faltungen.

Wenn man auf Flüsse mit glasklarem und türkisfarbenem Wasser trifft wie in Epirus, auf monströse Dolinen wie bei Didyma auf der Peloponnes oder auf Flüsse wie den Eyrotas (Evrotas) (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Subfluvial-karst-springs_Pellana-basin_Peloponnese.jpg) , die immer wieder versickern und erneut in ihr Bett aufsteigen, ist die Oberfläche von Kalkstein dominiert.

Subfluviale Quelle am Karstfluss Evrotas

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Subfluvial-karst-springs_Pellana-basin_Peloponnese.jpg

Verkarsteter Kalkstein ist in Griechenland weitflächig verbreitet. Über die Jahrtausende haben sich neben grandiosen Schluchten unzählige Höhlen und Dolinen gebildet - in manche von ihnen haben sich fromme Einsiedler in ihre Einsamkeit zurückzogen. Die Gefahr von Erdeinbrüchen durch Auswaschungen des Untergrunds in Kombination mit häufigen Erdbeben ist noch heute allgegenwärtig. Und auch in Zukunft wird das Wasser unter wie über der Erde die Oberfläche Griechenlands markant umgestalten.

Erdeinbruch mit der versinkenden Kirche von Ropoto

Wo das Wasser im Karst überwiegend unterirdisch fließt, sind Quellen und Seen selten. Fließgewässer versinken in Flussschwinden und steigen an unterirdischen Barrieren wieder in ihre Betten auf. Um die im Sommer immer häufiger auftretenden Brände bekämpfen zu können, werden große Wassertanks aufgestellt.

Wo es Quellen gibt, können sie aber ganze unterirdische Flüsse freisetzen, so wie bei der schon in der Antike bekannten submarinen Dine-Quelle auf der Peloponnes, direkt vor der Küste südlich von Kiveri. Die Quelle ist heute in ein Becken gefasst und ihr Wasser wird zur Trinkwasserversorgung genutzt.

Antike Karstquelle Dine bei Kiveri

Eine für den gealterten Karst des Balkans typische Landschaftsform sind Poljen. Die Ebenen sind rundum von Bergen umgeben und besitzen keinen oberirdischen Abfluss. Das Schwemmland, mit dem sie sich im Lauf der Zeit gefüllt haben, wird seit jeher landschaftlich intensiv genutzt. Dabei stellt das Wassermanagement ein zentrales Problem dar: Die in Fließgewässern gesammelten Niederschläge verschwinden nämlich in Schlucklöchern im Untergrund. Um das zu verhindern, wurde bereits in der Antike mit dem Bau von Bewässerungskanälen, Dämmen und Auffangbecken in ihren natürlichen Wasserhaushalt eingegriffen. Eines dieser Karstfelder ist die Feneos-Ebene, die in 710 Meter Höhe auf der Peloponnes liegt. Wer auf der Straße Matiou – Daras unterwegs ist, kommt an den Schlucklöchern „Katabothra“ im Südosten der Ebene (37.843361, 22.334111) vorbei, die etwas unterhalb der Straße liegen.

Feneos-Ebene, Peloponnes (https://de.wikipedia.org/wiki/Polje#/media/Datei:Feneos_polje-floods.jpg)

Durch die tektonischen Bewegungen haben sich im Lauf der geologischen Zeit die Läufe von Flüssen immer wieder verändert, Stillgewässer sind entstanden oder verschwunden. Die Eiszeiten, von denen auch der mediterrane Raum betroffen war, haben das Oberflächenrelief hingegen weit weniger beeinflusst als in Mittel- und Nordeuropa. Die Temperaturen lagen während der Eiszeiten auch im Mittelmeerraum um etwa 6 bis 8° C niedriger als heute, die Meerestemperaturen waren im Winter um 3 bis 4° C und im Sommer um 7° C niedriger. So hat es in den Gebirgen, die zu Höhen von fast 3.000 Meter reichen (höchster Berg ist der Olymp mit 2.918 Meter Höhe), sicherlich weitflächige Vergletscherungen gegeben. Allerdings waren die Niederschlagsmengen deutlich geringer als heute und beim Rückzug der Gletscher sind kaum Urstromtäler, Gletscherschliffe oder Toteislöcher entstanden, wie sie das Landschaftsbild in Mittel- und Nordeuropa heute über weite Flächen prägen.

Durch die Verschiebungen im Gestein waren aber nicht nur die Gewässer an der Oberfläche ständigen Veränderungen unterworfen, sondern auch die höheren Grundwasserleiter und tiefen Lagerstätten. In ihnen ist auch in Griechenland weit mehr Süßwasser gespeichert, als in allen Seen und Flüssen zusammen. Artesische Quellen, die durch Druck aus großen Tiefen an die Oberfläche steigen, waren von den Umschichtungen im Gestein vermutlich noch mehr betroffen als Gravitationsquellen. Deren Wasser stammt zumeist aus höheren Grundwasserleitern und folgt der Schwerkraft. Wenn dem Wasser der unterirdische Weg versperrt ist, versiegen Quellen zunächst, bis das Wasser schließlich neue Spalten und Verwerfungen findet, um an anderen Stellen neue Quellen zu bilden.

Die besondere tektonische Situation Griechenlands ist – ähnlich wie im benachbarten Italien - auch für die hohe Zahl von Thermalquellen verantwortlich. Der Vulkanismus Griechenlands wird kaum zur Kenntnis genommen, da die meisten der Vulkane als erloschen gelten. Einige haben ihre Spuren hinterlassen, wie der Sousaki volcano mit einem wunderschönen Tal unweit des Isthmus von Korinth.

Tal des erloschenen Sousaki volcano

Es gibt aber noch drei als aktiv eingestufte Vulkane wie den Lavadom Mokrisa auf Methana. Und auch die weit über das Land verstreuten natürlichen Thermalquellen, deren Wasser auf natürliche Weise an die Oberfläche steigt, zeugen von den magmatischen Aktivitäten unter Griechenland.

https://www.vulkane.net/vulkane/griechenland/griechenland-erdbeben-vulkane.html

https://homersheimat.de/res/pdf/Geologie%20Griechenlands.pdf

Die Gewässer Griechenlands

Die Recherche zu Gewässern in Griechenland wird - wie überall auf dem Balkan - neben der Sprache auch durch die griechische (bzw. kyrillische) Schrift erschwert, die gerade bei Ortsnamen häufig in unterschiedliche lateinische Versionen übertragen wird. Hinzu kommt, dass Gewässer und besonders Quellen oft mehrere unterschiedliche Namen haben, weshalb man sinnvoll den Namen der nächstgelegenen Ortschaft mit auf die Suche schickt.

Zu Gewässern, an denen sich der „Normaltourist“ tummelt, findet man unzählige Einträge, die allerdings dürftig sind und vorrangig den Zweck haben, Hotels, Gaststätten, Immobilien usw. anzupreisen. Um an brauchbare Informationen zu kommen, schlägt man sich im Netz am besten von den hinteren Einträgen nach vorne durch. Manchmal hilft es auch, sich von einem Übersetzungsprogramm griechische Suchbegriffe vorschlagen zu lassen, um die Informationsflut zu „entmüllen“. Die Ergebnisse der Recherche bleiben dennoch mager. Die antiken Stätten Griechenlands, die Archäologen und Historiker seit über 200 Jahren beschäftigen, sind offensichtlich deutlich besser erforscht als seine Gewässer. Wasser gerät erst dann ins Visier, wenn es fehlt, kontaminiert ist oder zur Stromerzeugung genutzt werden soll. Immerhin erfährt man, dass Griechenland 2018 zahlreiche Feuchtgebiete unter Naturschutz gestellt hat, um sie als Habitate für hunderte Vogelarten, Reptilien, Amphibien und Pflanzen zu erhalten.

Wasser in der griechischen Mytologie

Das Vorhandensein von Wasser war für den Menschen von jeher nicht nur von existenzieller Bedeutung, sondern Wasser besaß immer auch eine hohe Symbolkraft. Soweit man in der Geschichte der Menschheit zurückblicken kann, findet man Wasser in allen Kulturkreisen und Religionen eng mit spirituellen Inhalten und Werten verknüpft. Die frühen Religionen waren polytheistisch und bildgewaltig. Die diesseitige Welt war voller Mythen, die jenseitige voll göttlicher Wesen mit verschiedenen übernatürlichen Kräften. Erst die jüdische Religion hat mit dem Monotheismus das Göttliche in vielen Aspekten abstrahiert. Der Islam ging mit seinem Kampf gegen Polytheismus und Götzendienst schließlich so weit, dass er in weiten Teilen ein Bilderverbot praktizierte.

Ganz anders die Mythologie der alten Griechen (https://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Mythologie) . Ihre zahllosen Götter, Halbgötter und Fabelwesen wiesen viele menschliche Züge auf. Die antiken Autoren ließen der Fantasie bei ihren mythologischen Erzählungen viel freien Raum und man stößt auf viele Abweichungen und Widersprüche. Es gab zwar einige Dogmen, um sie herum war die Religion aber einem ständigen Wandel unterworfen. Jeder, der über die notwendige Reichweite verfügte, konnte sie ein Stück weit mitgestalten. Durch die Kolonien, die Griechenland in Italien wie Kleinasien errichtete, wirkte seine Mythologie weit in den Raum. Insbesondere wurde die griechische Götterwelt später mit einigen Abwandlungen von den Römern übernommen.

Quellen, Bäche, Flüsse und Seen wurden danach von Najaden bewacht, die als anmutige weibliche Naturgottheiten mit den Nymphen verwandt waren. Sie sorgten für die Reinheit und Klarheit des Quellwassers. Viele Gewässer hatten überdies auch noch ihre eigenen Götter. Der Acheron (https://de.wikipedia.org/wiki/Acheron) (Epirus) und der Styx (Peloponnes) waren die bekanntesten Grenzflüsse zwischen Leben und Tod, galten zusammen mit drei weiteren Flüssen als Übergänge zur Unterwelt. Gegen einen silbernen Obolus setzte der mythische Fährmann Charon (https://de.wikipedia.org/wiki/Charon_(Mythologie) die Seelen der Toten mit dem Nachen in den Hades über. Sieht man den wunderbaren Acheron mit seinem glasklaren, türkisfarbenen Wasser heute, begreift man nicht, weshalb ihn die Antike in die Unterwelt verbannte, ihn mit Attributen wie Qualen, Schmerzen und Leid belegte. Und alles nur, weil er den Titanen im Kampf gegen den Göttervater Zeus sein Wasser zu trinken gereicht hatte.

Ein etwas besseres Los zog der Fluss Lethe. Er floss nach Ovid durch die Höhle von Hypnos, dem Gott des Schlafes. Das Rauschen des Wassers hier sollte Schläfrigkeit und Vergessen bewirken. Vergil zufolge mussten die Schatten der Verstorbenen aus der Lethe trinken, damit sie sich nicht an ihr früheres Leben erinnern und wiedergeboren werden konnten.

Das enge Verhältnis der Griechen zu Brunnen und Quellen (https://www-docs.b-tu.de/ag-wassertechnik/public/Publikationen/Schriftenreihe/Heft25.pdf) resultierte aus der Vorstellung, dass sie - aus der Tiefe entspringend - Kinder der Erde sind. Viele, die ganzjährig flossen und besonders reines Wasser führten, galten im antiken Griechenland wie in sehr vielen Kulturkreisen als Heilige Orte, die mythische Kräfte besaßen. Manche waren Asklepios, Sohn des Apollon und Gott der Heilkunst gewidmet, viele von ihnen waren Thermalquellen, deren Wasser schon in der Antike als heilsam galt. Sie wurden in einem Asklepieion gefasst, dem oft ein Sanatorium angegliedert war, in dem die Kranken nach dem reinigenden Bad schliefen, um im Traum eine Heilung durch Asklepios zu erfahren. Andere Quellen waren den Göttinnen Hera, Artemis oder Demeter geweiht. Quellen, die den Najaden gewidmet waren, entsprangen häufig aus Felshöhlen und waren von geweihten Hainen umgeben. Nach heutigen Schätzungen hat es etwa 160 solche Höhlenheiligtümer in Griechenland und seinen Kolonien gegeben. Aus manchen entwickelten sich später Nymphäen (https://de.wikipedia.org/wiki/Nymph%C3%A4um).

Im Lykaion-Gebirge auf der Peloponnes entspringt der Fluss Neda aus mehreren Quellbächen. Nach der griechischen Mythologie vertraute die Göttin Rhea den neugeborenen Zeus den drei Nymphen Neda, Thisoa und Agno zur Pflege und zum Schutz vor dem aggressiven Vater Kronos an. Mitunter wurden Quellen auch als Orakelplätze genutzt. Im bekannten Delphi gab es sogar zwei Brunnen, die Bestandteil des Orakelrituals waren. Wer aus der Quelle in Klaros (38.005028, 27.193028) in einem Tempelbezirk und bekannten Orakelort an der türkischen Westküste trank, sollte sogar seherische Fähigkeiten erlangen. Herakles soll auf seinen Reisen in der heißen Quelle von Thermopylae von seinen Schmerzen geheilt worden sein. Aphrodite badete in Thermalwasser, um ihre Schönheit zu bewahren. In der römischen Zeit wurden die Thermalquellen in Griechenland noch weiter ausgebaut und genutzt.

Auch für andere Erscheinungsformen von Wasser liefert die griechische Mythologie fantasiereiche Erzählungen. In der oben erwähnten Feneos-Ebene (https://www.visitpeloponnese.com/de/prdct/das-antike-pheneos), wo ein Bach am Rand der Polje in drei Schlucklöchern verschwindet, soll Herakles mit Apollon um den Dreifuß von Delphi gekämpft haben, den er geraubt und nach Pheneos gebracht hatte. Die Phenäer nahmen den Dreifuß an, glaubten aber bald, dass Apollon sich an ihnen räche, indem er ihre Ebene überschwemmte. Daraufhin baute Herakles die unterirdischen Abflüsse (Katavothren), um sie zu retten. Ein anderer Mythos besagt, dass die Katavothren Eingänge in das Reich der Unterwelt sind. Durch sie stieg die Göttin Demeter auf der Suche nach Persephone in die Unterwelt hinab. Dieser Mythos ist möglicherweise der Ursprung der Verehrung von Demeter Cydaria in der Region, die laut Pausanias Ähnlichkeit mit den Mysterien von Eleusis hatte. In Pheneos wurde Hermes geboren, der als lokaler Gott verehrt wurde.

Seen

Griechenland hat heute etwa 40 natürliche Seen, die größer als 10 Hektar sind. Zusammen erreichen sie gut die Größe des Bodensees oder rund 10% des Vänern, des größten Sees in Schweden. Besonders wenig Seen gibt es auf den Inseln. Auf Kreta mit seinen immerhin 8261 km² ist beispielsweise der gerade mal einen Kilometer lange Limni Kourna der einzige. Während in Griechenland also weniger als 0,5% der Landfläche von natürlichen Seen bedeckt ist, sind es in Schweden fast 10%. Auch wenn man die 17 Stauseen (Technites Limnes) hinzuzählt, macht der Vergleich deutlich, dass Griechenland arm an Stillgewässern ist. Das hängt nicht mit den Niederschlagsmengen zusammen, die mit jährlich durchschnittlich 650 mm etwa gleichauf mit den in Schweden liegen, sondern vor allem mit den geologischen Gegebenheiten. In vielen Karstgebiete versickert ein Großteil des Wassers, so etwa in abflusslosen Binnenbecken (Poljen, griechisch Katavothren) auf der Peloponnes und in Böotien. In den Becken, die von Schwemmland nach unten abgedichtet sind, sucht sich das Wasser in Schlucklöchern den Weg in den unterirdischen Karst.

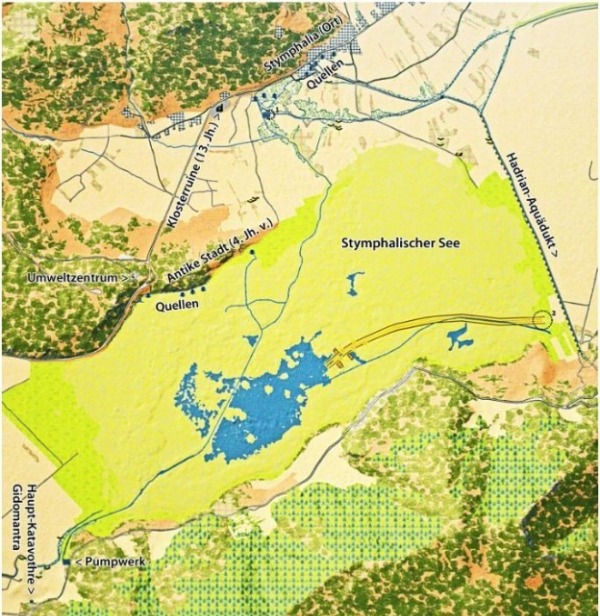

Ursprünglich hatten sich in vielen dieser Becken Seen gebildet. Angesichts der vergleichsweise wenigen Ebenen, die in Griechenland günstige Bedingungen für die Landwirtschaft bieten, wurden die Seen aber melioriert - und das nicht erst in jüngerer Zeit. Für das böotische Kopais-Becken etwa wurden bereits für die späte Bronzezeit Kanal- und Dammbauten, Abgrenzung von Poldern zur Aufnahme von Hochwasser sowie ein Bau von Staubecken zur Bewässerung der Felder in Trockenphasen nachgewiesen. Eine naturnahe Situation findet sich heute nur noch im arkadischen Stymfalia-Becken mit dem Karstsee Limne Stymphalia (https://homersheimat.de/res/pdf/Binnenbecken.pdf), der von zahlreichen Quellen an seinem nördlichen Rand gespeist wird.

Karstsee Limne Stymphalia (https://homersheimat.de/res/pdf/Binnenbecken.pdf)

In den Feuchtgebiet nahe der Küsten, etwa am Golf von Amvrakikos oder im Strofylia National Park im Nordwesten der Peloponnes, haben sich Süß- und Salzwasser - je nach Höhe des Meeresspiegels - immer wieder zu Brackwasser vermischt und Vogelparadiese geschaffen. Einer der spannendsten Seen Griechenlands ist der nordwestlich von Loutraki gelegene, 40 Meter tiefe Vouliagmeni-See (Makrigoas-Vouliagmeni Lake) mit seinem glasklaren und wunderbar gefärbten Wasser. In dieser ruhigen Ecke Griechenlands gelegen, wird er zumeist verwechselt mit seinem wesentlich bekannteren Namensvetter, dem Thermalsee Vouliagmeni im Süden Athens. Der Limni Makrigoas-Vouliagmeni wird aus Quellen gespeist, bei Flut aber vor allem über einen schmalen Kanal mit Wasser aus dem Golf von Korinth. Dabei entsteht eine kräftige Strömung, die sich bei Ebbe umkehrt. Entstanden sein soll er durch einen Bergsturz.

Kanal am Vouliagmeni-See

Bergwanderern vorbehalten sind die kleinen Drachenseen. Sie liegen auf Höhen zwischen 1.000 und 1.500 Metern unterhalb der Gipfel Smolikas, Gamila und Grammos im Nationalpark Vikos-Aoos und sind Überbleibsel früherer Gletscher.

Die Zahlen des Natur- und Ökotouristen nehmen zwar auch in Griechenland zu, an den Seen ist davon aber noch kaum etwas zu spüren. Der große und kleine Prespa-See im Nordwesten Griechenlands werden vom bekannten Ohridsee an der Grenze zwischen Nordmazedonien und Albanien touristisch weit überflügelt. Der Trichonida als größter See wird vor allem von Griechen besucht, die im Sommer dem Trubel an den Küsten entfliehen. Anderen, wie dem kleinen Pamvotida-See bei Ioannina oder dem Kastoriasee, schenkt nur Aufmerksamkeit, wer die Ortschaften an seinen Ufern besucht. Unter den Stauseen konnte sich mittlerweile der landschaftlich schön in die Bergwelt eingefügte Plastiras als Urlaubsziel etablieren.

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Seen_in_Griechenland

https://homersheimat.de/res/pdf/Geologie%20Griechenlands.pdf

Flüsse

(https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Fl%C3%BCssen_in_Griechenland)

Während die Seen ein Mauerblümchendasein fristen, haben einige der Karstflüsse Griechenlands in den letzten Jahrzehnten internationale Bekanntheit erlangt und sich als touristische Ziele etabliert. Berühmt wurde der Fluss Aoos, albanisch Vjosa. Dessen Oberlauf in der Gebirgslandschaft von Epirus liegt zwar zumeist als breites Schotterbett trocken. Um den Erhalt seiner grandiosen Schluchten und Flusslandschaften in Albanien wurde aber mit viel internationaler Unterstützung bis 2023 gerungen, als gegen hartnäckige Widerstände schließlich der 12.727 Hektar großer Nationalpark Vjosa eingerichtet wurde. Wie jeder ordentliche Fluss hatte in der Antike auch der Aoos seinen Flussgott, einen gewissen Anios, Sohn des ewig jugendlichen Apollon.

Der Traum jedes Kanuten sind die bekannten Wildflüsse im Pindusgebirge (www.kajaktour.de/tou_grie.htmwww.kajaktour.de/tou_grie.htm), die zu den schönsten in ganz Europa gehören, wie Arachtos, Acheron, Aliakmon, Voidomatis, Vikos oder Kallaritikos. Einige ihre grandiosesten Schluchten liegen im „Zagorochoria“, ein Sammelbegriff für 46 abgeschiedene Dörfer, die nördlich von Ioannina „hinter den Bergen“ liegen. Hier haben sich die Flüsse mit ihrem zumeist glasklaren und türkisfarbenen Wasser hunderte Meter tief in den verkarsteten Kalkstein gegraben und dabei wunderbare Quellen freigelegt. Die Vikos-Schlucht soll mit ihren knapp 1.000 Metern die tiefste der Welt sein – und wenn man in sie hinabblickt oder nach dem Abstieg die anspruchsvolle Wanderung am Fluss entlang macht, zweifelt man nicht daran. Tatsächlich gibt es aber zahlreiche tiefere Schluchten, wie den 1.800 Meter tiefen Grand Canyon in den USA, den über 500 Kilometer langen und 6.000 Meter tiefen Yarlung-Tsangpo-Canyon in Tibet, den 3.200 Meter tiefen und 100 Kilometer lange Colca Canyon in Peru. Selbst die 78 Kilometer lange Tara-Schlucht in Montenegro bringt es auf rund 1.300 Meter Tiefe.

Schlucht des Vikos (https://maps.adac.de/poi/vikos-schlucht-monodendrion?bounds=39.57958,20482118)

Auch Kreta bietet mit dem Erymanthos, Selinous oder Lousios Karstflüsse mit ausreichend Wasser für Bootstouren. Mit wenigen Ausnahmen führen die Flüsse Griechenlands aber nur im Frühjahr ausreichend Wasser, um sie zu befahren. Der vielleicht interessanteste Fluss ist der 80 Kilometer lange Evrotas (Eyrotas), der an Sparta vorbeifließt und in der Antike dem Flussgott Evrotas geweiht war, dem Sohn des ersten mythischen Königs von Argos (19. Jahrhundert v.Chr.). Wegen seines ausgeprägten Karstcharakters wurde der Evrotas im Zusammenhang mit der Hydrogeologie Griechenlands schon vorgestellt. Obwohl er im Oberlauf von den Peges Eyrota und weiteren starken Quellen gespeist wird, verliert er im Karst des Parnon-Gebirges so viel Wasser an den Untergrund, dass sein Schotterbett im Sommer vollständig trocken liegt und das Wasser ausschließlich im Untergrund fließt. Besonders interessant ist der Fluss im Frühjahr, wenn der Grundwasserstand eine solche Höhe erreicht, dass der Fluss immer wieder verschwindet, um wenig später an unterirdischen Barrieren wieder aufzusteigen. Östlich des Ortes Pellana sind 19 solche subfluvialen Quellen nachgewiesen, vier davon mit starken Schüttungen.

Die Schluchten der griechischen Flüsse sind nicht nur tief, sondern auch lang und es gibt für Bootsfahrer keine Ausstiegsmöglichkeiten. Zudem sind viele der Touren technisch anspruchsvoll. Der Ungeübte findet Rafting-Touren auf bekannten Flussabschnitten, und wer zur passenden Jahreszeit Urlaub macht, sollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Im Frühjahr laufen auch die Wasserfälle Griechenlands zur Höchstform auf, die zwar keine Höhenrekorde aufstellen, teilweise mit uralten Platanen und interessantem Gestein aber sehr idyllisch sind.

Der wasserreichste und mit 217 Kilometern zweitlängste Fluss Griechenlands ist der Acheloos, der vom Pindusgebirge in südliche Richtung fließt und mit insgesamt vier Staudämmen intensiv genutzt wird.

Der Lauf des Acheloos

Der Aliakmonas (https://de.wikipedia.org/wiki/Aliakmonas), mit knapp 300 Kilometern der längste Fluss Griechenlands, ist einer der wenigen, die vom Pindos-Gebirge kommend nach Osten zum Thermaischen Golf in der Ägäis fließen. Er bildete in der Antike die Grenze zwischen Makedonien und Thessalien, wurde schon damals zur Bewässerung genutzt und entsprechend verändert. Von Herodot wissen wir, dass er damals kurz von seiner Mündung noch den aus Zentralmakedonien kommenden Loudias aufnahm, der heute direkt in die Ägäis fließt. Beide Flüsse zusammen bilden ein fast baumloses Delta, das heute mit einer Fläche von 340 Quadratkilometern als „Loudias Aliakmonas National Park“ (https://axiosdelta.gr/de/nationalpark/naturschutzgebiet) ausgewiesen, landseitig aber von den wasserbaulichen Maßnahmen geprägt ist, die seit Jahrtausenden hier durchgeführt werden.

Die Inseln Griechenlands haben nur sehr wenige und kurze Bäche, die dauerhaft Wasser führen. Selbst auf der Peloponnes mit ihren hohen, lange schneebedeckten Bergen liegen die meisten Betten im Sommer trocken. Der längste ganzjährig wasserführende Fluss auf Kreta ist der Geropotamos, der auf seinen 50 Kilometern Länge 450 Meter Höhe überwindet. Dementsprechend führen die teilweise sehr idyllischen griechischen Wasserfälle (https://www.reisereporter.de/reiseziele/europa/griechenland/griechenland-das-sind-die-schoensten-wasserfaelle-mit-karte-4I5BPVWKGCISVJDJGP4Z3W6ZED.html) während des Sommers wenig bis gar kein Wasser. Auf dem Festland, besonders aber auf den Inseln sollte man sie deshalb im Frühjahr besuchen.

Leider werden auch in Griechenland Flüsse, dort wo sie weit abseits der touristischen Pfade verlaufen, ganz vereinzelt noch als wilde Müllkippen missbraucht. An manchen Wehren staut sich schwimmender Plastikmüll, um spätestens bei dem nächsten Starkregen im Meer zu landen. Die Oberläufe der Flüsse in den unzugänglichen, kaum bewohnten Gebirgen weisen hingegen zumeist eine so gute Wasserqualität auf, dass man daraus trinken kann.

Quellen

Griechenland hat zwar vergleichsweise viele Quellen, sie verteilen sich aber recht unterschiedlich und viele fallen schon im Frühjahr trocken. Das ist einerseits geologisch bedingt, liegt andererseits aber auch an den wasserbaulichen Maßnahmen, mit denen vor allem in landwirtschaftlich nutzbaren Ebenen schon seit Jahrtausenden in den Wasserhaushalt eingegriffen wird. So etwa gibt es in den ausgedehnten und überwiegend meliorierten Ebenen Zentralgriechenlands, Thessaliens und Westmakedoniens, wo seit der Antike Ackerbau betrieben und Grünland genutzt wird, auffallend wenige Quellen. Zahlreich sind sie hingegen in den Gebirgsregionen der südwestlichen Peloponnes, in Teilen von Nordmakedonien und Epirus. Einige der Karstquellen, die dort entlang von Flussufern in tief eingegrabenen Schluchten liegen, gehören zu den schönsten in Griechenland, allen voran die Quellen des Acheron (Quellenkarte) und des Voidomatis. Eines der Quellenhighlights im Norden ist die Stadt Drama mit ihren wunderbaren Limnokrenen.

Wenn ab März der Grundwasserstand zu sinken beginnt, versiegen vor allem in Karstregionen nach und nach die meisten der Gravitationsquellen. In manchen Gegenden speisen sich die ganzjährigen Quellen überwiegend aus tiefen Lagerstätten, aus denen das Wasser durch artesischen Druck aufsteigt. Da es so nicht nur dauerhaft verfügbar, sondern wegen der langen Filtration auch besonders rein ist, genossen viele dieser Quellen bereits in vorgeschichtlicher Zeit Verehrung. Von manchen ist aus der Antike überliefert, dass an ihnen Reinigungsrituale stattfanden und von Priesterinnen, wie der bekannten Pythia (https://de.wikipedia.org/wiki/Pythia) in Delphi, Orakel gesprochen wurden.

Viele der in der Antike beschriebenen Quellen sucht man heute vergeblich – weil die Grundwasserstände gesunken sind oder sich das Wasser nach tektonisch bedingten Brüchen im Untergrund neue Wege gesucht hat. Andere, wie die in der Antike berühmte Kastalische Quelle von Delphi, von der es hieß, ihr Wasser verleihe die Dichtkunst, sind heute unzugänglich, weil sie zur Trinkwasserversorgung genutzt werden. Bis hoch in den Bergen lagen solche Quellheiligtümer. Die Hippokrene (https://de.wikipedia.org/wiki/Hippokrene) etwa verortet man heute unterhalb im Helikon auf 1.300 Meter Höhe. Wie die Aganippe, die sich ebenfalls in dem Gebirge befunden haben soll, war ihr mythologischer Ursprung ein Fußtritt des geflügelten Pferdes Pegasos. In der frühen Antike galten beide Quellen als Sitz der Musen. Da es den angehenden Dichtern und Künstlern aber anscheinend zu mühsam war, sich hier oben in der rauen Gebirgswelt von den Musen zu küssen zu lassen, hat Apollon sie ins 50 Kilometer westlich gelegene Delphi übersiedelt. Ein mythologischer „Deal“ also, der Delphi zu einem der bekanntesten und wohlhabendsten Orte der griechischen Antike machte.

Auf Reisen gewinnt man den Eindruck, dass unter den heutigen Griechen nur noch wenig von der Ehrfurcht erhalten ist, die ihre Vorfahren in der Antike Quellen und dem Wasser allgemein entgegenbracht haben. Sie sind eher pragmatisch eingestellt: Wo Wasser vorhanden ist, wird es genutzt, weil man es eben braucht. Die meisten Quellen sind seit langer Zeit schon in Stein gefasst und, wenn sie kräftig genug sind, wird ihr Wasser in unschönen Kunststoffschläuchen kreuz und quer durch die Landschaft geleitet. Selbst Schläuche, die längst unbrauchbar geworden sind, verschandeln Felder und Wälder oder sie queren Straßen, bis sie irgendwann unter einer neuen Teerdecke verschwinden.

|

|

Zwar wurden an Seen, Flüssen und kräftigen Quellen - wie überall im Balkan - Plätze geschaffen, wo man sich im Schatten wunderbarer Platanen treffen, in Tavernen und Estatorien beisammensitzen oder Feste feiern kann. Oft wurde dabei aber weit über das Ziel hinausgeschossen, so dass heillos überdimensionierte „Gastonomiepaläste“ heute als unschöne Bauruinen in der Gegend 'rumstehen. Besonders in ländlichen Gegenden, die von Abwanderung betroffen sind, findet man diese früher geselligen Plätze verwaist und ungepflegt.

Bauruine an der Heiligen Quelle von Kyra in Parnitha

Heilige Quellen - Hagiasma

Quellenverehrung und Quellrituale sind weltweit für nahezu alle frühen Kulturen belegt. In frühchristlicher Zeit war dem Klerus der Volksglaube an die besondere Kraft des Wassers solcher Quellen zunächst ein Dorn im Auge, denn an vielen dieser Plätze wurden die alten heidnischen Rituale weiter gepflegt. Die Tradition der frühen Quellenverehrung war allerdings so tief im Volksglauben verwurzelt, dass Papst Gregor der Große (https://de.wikipedia.org/wiki/Gregor_der_Gro%C3%9Fe) im sechsten Jahrhundert zur Einsicht kam, sie ließe sich nicht ausmerzen. Er riet deshalb, diese Quellen dem Christentum einzuverleiben, sie Heiligen zu weihen und so für den christlichen Ritus nutzbar zu machen – was im Verlauf der folgenden Jahrhunderte dann auch immer häufiger geschah. In einigen Fällen wurden die heidnischen Gottheiten gleich selbst in christliche Heilige umgewidmet. Beispielsweise traten die Heiligen Menodora, Metrodora und Nymphodora in die Nachfolge antiker Nymphen an den heißen Quellen von Pythia Therma in der heutigen Türkei - vormals griechischer Einflussbereich und später römische Provinz. Im Norden Europas findet man Vergleichbares, etwa bei der Heiligen Brigida, die viele Züge einer keltischen Göttin trägt.

Zur Zeit des Großen Schisma von 1054 (https://de.wikipedia.org/wiki/Morgenl%C3%A4ndisches_Schisma) , mit dem die Ostkirche sich von Rom abspaltete, waren bereits viele Ritualquellen in ganz Europa zu christlichen Wallfahrtsorten geworden. Während in den schriftlosen Gebieten jenseits der Alpen nur Zufallsfunde über die frühe Quellenverehrung Auskunft geben, ist der Quellenkult der Klassischen Antike gut dokumentiert. Theoretisch sollte sich der Übergang antiker Ritualquellen zu christlich verehrten im Gebiet der Ostkirchen deshalb besser belegen lassen. Allerdings lagen viele in einer tektonisch sehr unruhigen Zone, wodurch sie im Lauf der Jahrhunderte versiegten und an anderer Stelle neu entstanden, wie oben im Zusammenhang mit der Hydrogeologie Griechenlands ausgeführt ist. Da Ritualquellen zudem häufig einen artesischen Ursprung haben und ihre langen unterirdischen Wege deshalb besonders von Gesteinsbrüchen betroffen sind, sucht man viele der antiken Ritualquellen heute vergebens.

Lassen sich Quellen bis in die Antike zurückverfolgen, so liegen sie häufig an einem Kloster oder an einer Wallfahrtskirche, wo sie – anders als normale Quellen in Griechenland – dann oft auch liebevoll mit Blumen und Devotionalien geschmückt werden. In Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, gibt es beispielweise gleich drei berühmte „Hagiasmata“ in den Klöstern Blachernai, Hodegon und Zoodochos Pigi (griechisch für „lebensspendende Quelle“). Im griechischen Thessaloniki ist die Quelle des Heiligen Dimitiros in der Krypta der Kirche Agios Demetrios ein Beispiel. Sie wurde im frühchristlicher Zeit vermutlich als Baptisterium genutzt, aber auch ihr Wasser ist schon lange versiegt.

Taufbecken unterhalb der Kirche Agios Demetrios in Thessaloniki

Die Praxis der christlichen Wallfahrt zu Heiligen Quellen wurde nach dem Schisma auch in den Ostkirchen weiter praktiziert. Noch heute kommen Gläubige im gesamten Christentum zu ihnen, um durch das Wasser Heilung zu erfahren, sich zu läutern und um die Fürbitte des Heiligen zu erlangen, dem die Quelle geweiht ist. Dabei lassen sich zwischen den Kirchen zahlreiche Parallelen ausmachen. So etwa findet Ottilie, im Katholizismus eine der bekanntesten Heiligen bei Blindheit und Augenleiden, ihre Entsprechung im Balkan bei der Heiligen Paraskevi. Beide Frauen findet man häufig mit zwei Augen abgebildet. Viele der Heiligen Quellen werden wie im Katholizismus als „Augenquellen“ bezeichnet. Historisch nachgewiesen ist, dass Augenkrankheiten wegen des Rauchs in den Hütten verbreitet waren und die Menschen stark beeinträchtigten. Hinzu kommt aber die spirituelle Bedeutung der „Augenquelle“, deren Wasser man nicht nur die Kraft für Wunderheilungen zusprach, sondern auch, dass es das „innere Auge“ für die Sicht auf die göttliche Ordnung öffnen könne.

|

|

links: Heilige Paraskevi; rechts: Heilige Ottilie (https://kirchenundkapellen.de/kirchen/dah-johev-bild13-paraskevi.htm)

Auch die Legenden, die sich um die Heiligen ranken, weisen im gesamten christlichen Einflussbereich viele Gemeinsamkeiten auf. Manche der Mythen haben ihren Ursprung anscheinend bereits in der Antike. So wissen wir von der wohl bekanntesten Najanden-Quelle, dem Ursprung des Flusses Lerna (Peges Lerne), dass sie durch den Dreizack entstanden sein soll, den Poseidon nach einem Satyr warf. Poseidon zielte aber schlecht. An der Stelle, an der sein Dreizack sich in einen Felsen bohrte, entsprang aus drei Wasserstrahlen die Quelle der Amymone. Dieses Motiv zieht sich auch durch die christliche Legendenbildung, ähnlich wie vorchristlichen Reinigungsrituale in der Taufe erhalten blieben. Vom Heiligen Wolfgang etwa heißt es, dass er auf seiner Reise von Regensburg an den Wolfgangsee im Jahr 967 immer wieder sein Beil geworfen habe. Dort wo es landete, sei eine Quelle entsprungen und es wurde daran eine Kapelle errichtet. Aus seinem letzten Wurf soll die bekannte Kirche in Sankt Wolfgang entstanden sein.

Die Gottesmutter findet man als Theotokos wieder, als „Gottesgebärerin“. Und auch sie spielt in den Orthodoxen Kirchen eine wesentliche Rolle in der Legendenbildung rund um die Heilige Quellen. Der spätere oströmische Kaiser Leo I. (457-474) etwa sei als junger Soldat durch die Stimme von Theotokos auf eine Quelle gestoßen, mit deren heilsamem Wasser er sich laben und einem Blinden zur Heilung verhelfen konnte. Solche Parallelen sind kein Zufall, bedenkt man doch, dass viele Christen als Wallfahrer oder Kreuzritter weite Strecken quer durch Europa zurücklegten und ihre Anschauungen und Erzählungen mit auf den Weg nahmen. Noch heute findet man in Griechenland die Wallfahrt zu Heiligen Quellen, sie ist aber weitaus nicht so verbreitet wie in vielen traditionell katholischen Gebieten, etwa in Oberösterreich (Fachartikel).

Thermalquellen

Ein besonderer Schatz Griechenlands sind seine zahlreichen Thermalquellen, die aufgrund der geologischen Gegebenheiten - ähnlich wie in Italien – artesisch aus tief gelegenen Wasserbecken mit Temperaturen von bis zu 80°C an die Oberfläche steigen. Nach Schätzungen gibt es mehr als 750 natürliche Thermalquellen, von denen 82 eine offiziell anerkannte Heilwirkung haben. Hinzu kommen Tonschlamm- und Mineralquellen, von denen viele bereits in der Antike genutzt wurden, oder Raritäten wie die Heilquellen von Amaranthos (40.177317, 20.729867) unweit der Grenze zu Albanien, deren heißer Dampf auf etwa 1.250 Meter Höhe aus zahlreichen Karstklüften strömt. Außer auf Island und in Italien findet man nirgendwo in Europa einen vergleichbaren Reichtum an Thermalquellen, viele von ihnen mit wunderbaren natürlichen Pools.

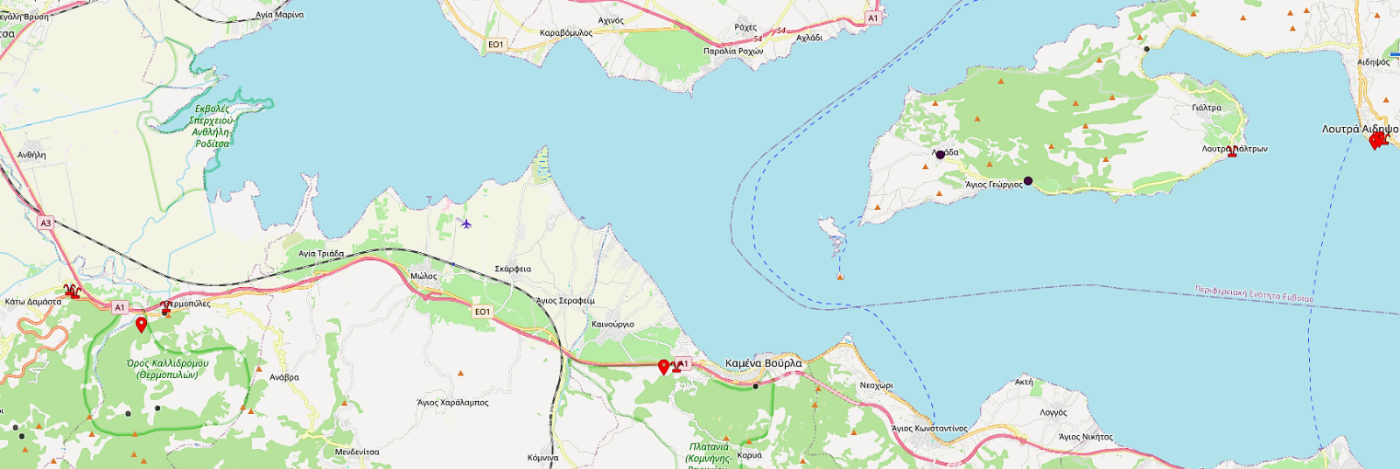

Anders als Kaltwasserquellen sind die Thermalquellen auch auf den griechischen Inseln gut vertreten. Einige der bekanntesten natürlichen Thermalpools liegen im Ort Edipsos auf Euböa, geschätzt über hunderte weitere sind verstreut über die Inselwelt von Rhodos im Süden bis Samothraki im Norden, von der Peloponnes im Westen bis Kos im Osten. Die vielleicht bekanntesten sind die namengebenden Thermopylen („Heiße Pforten“) am Küstenstreifen zwischen dem Golf von Malia und den ansteigenden Bergen. Ein gutes Dutzend Thermalquellen mit Temperaturen zwischen 22°C und 42°C, schwefel- und eisenhaltigem Wasser, liegen hier auf etwa 30 Kilometern aufgereiht wie an einer Perlenkette und finden auf der Insel Euböa ihre Fortführung. Ein Blick auf die Karte weist darauf hin, dass sie durch einen tektonischen Bruch verursacht sein könnten.

Golf von Malia: Ausschnitt aus unserer Quellenkarte

Anders als Italien mit seinen weltbekannten Thermalkurorten hat es Griechenland nicht verstanden, diesen Reichtum für seinen Tourismus nutzbar zu machen. Als im 18. Jahrhundert andernorts bereits tiefe Bohrungen durchgeführt wurden, um am Kurtourismus teilzuhaben, lagen die natürlichen Thermal- und Heilwasservorkommen Griechenlands noch im Dornröschenschlaf. Der Adel und die „bessere Gesellschaft“ fanden sich zu monatelangen Kuren im tschechischen Karlsbad und Marienbad ein, in Baden-Baden, im italienischen Abano oder Monticelle, in Dutzenden europäischer Orte.

Mit Zunahme des Tourismus gab es ab den 1960er-Jahren zwar auch in Griechenland Bemühungen, Kurorte zu etablieren, es fehlte ihnen aber das Renommee der bekannten Namen - der Zug war längst abgefahren. Für viele der überwiegend kleineren und einfachen Kurhotels kam das Aus bereits, als seit den 1980er-Jahren der klassische Kurbetrieb mit Heilanwendungen mehr und mehr von Thermen abgelöst wurde, bei denen Badespaß und Unterhaltung im Vordergrund stehen. Viele auch der ehemals berühmten Kurorte mussten während der folgenden Jahrzehnte in ganz Europa ihren Betrieb einstellen. In Griechenland konnte sich kaum eines der ehemaligen Kurhotels halten. Ähnlich wie an mancher Quelle stehen die verfallenden Gebäude als trauriger Nachlaß in der Landschaft - einige haben sich mit Hilfe der Natur im Lauf der Zeit auch zum Idyll entwickelt.

links: Ehemaliges Kurhotel Pikrolimni, Heilschlammanwendungen; rechts: Thermalbad Lagada, heute nur noch Teilbetrieb

links: Lost Place Loutra Eleytheron; rechts: Edispsos, altes Kurzentrum Agioi Anargyroi

Vom „Verband der Thermalquellengemeinden Griechenlands“ (https://thermalsprings.gr/) werden immer wieder Vorstöße unternommen, Investoren zu gewinnen und EU-Gelder zu mobilisieren. Er konnte aber nie den Einfluss erreichen wie Fachvereinigungen anderer Länder. Immerhin wird eine Karte (https://thermalsprings.gr/eidika-simata-leitoyrgias/) angeboten, die bei der Suche nach Thermalwässern und hydrotherapeutischen Anwendungen weiterhilft.

Auch die meisten natürlichen Thermalwasserbecken unter freiem Himmel sind nur den wenigsten ausländischen Touristen bekannt. Einige, die von den Griechen selbst gerne besucht werden und an denen es im Sommer von Besuchern nur so wimmelt, finden sich im Netz mittlerweile auf den vorderen Seiten: Loutra Pozar etwa, die Becken am Strand von Edipsos, einige der Quellen an den Thermopylen, der Vouliagmeni See südlich von Athen, die Thermalquellen an der Küste der Insel Ikaria oder die schwefeligen Palea Kameni Quellen vor Santorin. Andere, wie die wunderbare Kaiafas Thermalquelle in einer offenen Höhle an der Westküste der Peloponnes, die Thermalquellen von Eleftheron, viele Quellen entlang der Thermoplyen oder auf Methana, gelten als „Geheimtipps“.

Mit den Bädern scheint auch der Bäderverband in der Versenkung verschwunden zu sein. Da es keine Zusammenstellung der Thermalquellen gibt, kleine Thermalhotels im Netz kaum zu finden sind und sich nicht zuletzt die Recherche durch die fremde Sprache und Schrift schwierig gestaltet, sind die meisten der abgelegenen Thermalquellen allenfalls den Ortsansässigen bekannt – viele vermutlich niemals das. Je weiter nördlich man sich begibt, umso unbekannter sind die Quellen. Kaum jemand etwa kennt die Thermalquelle im Hochtal von Therme (Thermes Thermalpools), unweit der Grenze zu Bulgarien.

Erst in jüngster Zeit etwa wurde von Forschern der „Liqueni Neuron“ (https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Neuron) (40.096111, 20.677472) entdeckt, ein unterirdischer See mit schwefelhaltigem Thermalwasser am Fluss Sarantaporos, der hier die Grenze zwischen Griechenland und Albanien bildet. Die vier Thermalbäder, die früher auf fünf Kilometer Länge an beiden Flussufern betrieben wurden, sind heute allesamt verfallen. So wird die Suche nach den Thermalquellen Griechenlands oft auch zur Suche nach den „Lost Places“ im Land.

Galerie